キリスト(聖書)の言葉

[キリスト教の礎 イエス・キリスト]

Jesus Christ.(Yhoshuah ha-Mashiah)

コンテンツ

イエス・キリスト Christ

キリスト教の礎となるイエス・キリストは、自分の使命を信じ、それを貫き通したことでその命を全うした。キリストも他の四聖同様『答えは自分の中にある』と説き、自分の内面に目を向けるよう、弟子たちを導いた。(神の国は、実にあなたがたの間にあるのだ。ルカ伝17章21)

彼を『イエス・キリスト』ではなく人間だと考えるなら、彼の名は『イエス』である。いわゆる『ナザレのイエス』とは、当時、イエスという名は珍しい名前ではなかったため、『ナザレ地方にいるイエスのこと』という意味で、地名が名前の頭につけられている。

ちなみにこのイエスという名は『神は救いである』という意味であり、キリストという言葉の意味は、『油を注がれた者(王や祭司の即位の際、油を頭にかける習慣があったことから『使命を帯びた者』の意味があった)』、あるいは『救世主、救い主』という意味である。称号のようなものだ。

モーセ、ブッダ、孔子、ソクラテス、ピタゴラス、マニ、ゾロアスター、ムハンマド、どの人物の弟子も死後の復活などは認めていないが、このイエス・キリストだけは、弟子たちが『復活を見た』と言っていて、『人間』なのか『神の生まれ変わり』なのか、史実では証明できないという。ただ、一つだけ言えることは、そのどちらだと断言しても傷つく人がいるということである。それも、極めて甚大な数の人が。

[フレスコ画イコン『主の復活』(カーリエ博物館蔵)。キリスト(ハリストス)がアダムとイヴの手を取り、地獄から引き上げる情景。]

イエス復活の実態は、今のところ歴史家が考え付く仮説として、この三つの可能性が考えられている。

またある有力な説にはこういう切り口もある。イエスが生きた時代は、哲学でいう素朴実在論が人間の思考を支配していて、夢で見ることが、昼間に現実で起きたことと同じ重みをもったという。処刑されたイエスと夢の中で出会い、話をしても、生きているイエスと会ったのと同じように受け止められるというのだ。しかしそれはある意味、この『2番目の説』に該当することになるだろう。

だが、およそ20年以上の間キリスト教について悩まされた私が考えた、考えられるもう一つのシナリオがある。それが下記のリンク先の記事だ。

この解釈なら、彼ら識者の有力な分析も無駄にならない。むしろ土台になる。そして、大勢のキリスト教徒たちが著しく傷つくこともない。

生い立ち

紀元前4年頃生誕(生い立ちの詳しい部分は不明)。しかし、いわゆる『クリスマス』である12月25日は、イエス・キリストの降誕(誕生)を祝う祭である。だがこの12月25日は異教の『太陽の祭日』だったという説もある。それをキリストの誕生日にしたという説だ。

また生誕の地も、イスラエルのバイラーム(福音書ではベツレヘム)で生まれたことになっているが、実際はナザレではないかという見解もある。二つの福音書で、生誕の地がダビデの出身地であるベツレヘムになっているのは、イエスがダビデの系譜につながると主張するための神学上の細工である、という見解がある。

ユダヤの伝承によれば、ダビデの子孫である救い主は、ベツレヘムに生まれるとされていた。ただし、イエスが伝説通り処女から生まれたのであれば、ヨセフの先祖などどうでもよく、イエスのために、救世主はダビデの子孫であるにちがいないという『旧約聖書』の予言をかなえたくとも、役に立たなくなってしまう。

父は大工のヨセフで、母はマリア。大工の子として生まれ、医師でありながら宗教家として、貧しい人々の病気を治療し、神の愛を説く。ローマの官憲に政治的煽動家として誤解され、処刑される。33歳没。

だが、『利己的な遺伝子』で有名なリチャード・ドーキンスの著書『神は妄想である』にはこうある。

------------------▼

A・N・ウィルソンはそのイエス伝において、ヨセフがそもそも大工であったという定説に疑問を投げかけている。ギリシャ語の『tekton』は実際に大工を意味するが、これはアラム語の『naggar』という単語を翻訳したもので、こちらは職人や学者を意味することがあった。これは聖書を悩ませるいくつかの構造的誤訳のうちの一つである。

もっとも有名な誤訳は、イザヤ書が、乙女をさすヘブライ語『almah』を、処女を意味するギリシャ語『parthenos』に変えてしまったことである。簡単におかしてしまうまちがいだがこの一人の翻訳者の誤りが大きく膨らんで、イエスの母親が処女だったというまるっきり馬鹿げた伝説を生むことになるのだ!

あらゆる時代を通じて、これに匹敵するほど構造的誤訳のチャンピオンもまた、処女にかかわりがある。イブン・ワラクは、一人のイスラム教殉職者につき72人の処女を与えるという有名な約束において、『処女』は『水晶のように透明な白い干しぶどう』が誤訳されたものであると、愉快そうに主張している。いまや、このことがもっとひろく知られてさえいれば、自爆テロの犠牲者となったどれだけ多くの罪なき犠牲者を救うことができていたことだろうか?

『Ibn Warraq, 'Virgins? What virgins?' ,Free inquiry 26:1.2006,45-6)』

------------------▲

参考文献『四人の教師』

『神は妄想である』

キリストが罪・悪としたもの

罪という言葉をを紐解くと、『的を外す』という言葉にたどり着く(『罪』という言葉は、過ちを意味するラテン語の『peccatum』の訳語である。これは、聖書のギリシャ語『hamartia』の訳語である。これは不足や誤りを意味するが、元々はヘブライ語の『hatta't』の訳語である。これを忠実に訳すと『的を外す』となる)。『罪を犯す』とは『的を取り違える』、『自分の欲望を間違った方向に持っていくこと』である。我々人間は、このような試練を課せられ、どう生き貫くのかを求められる。

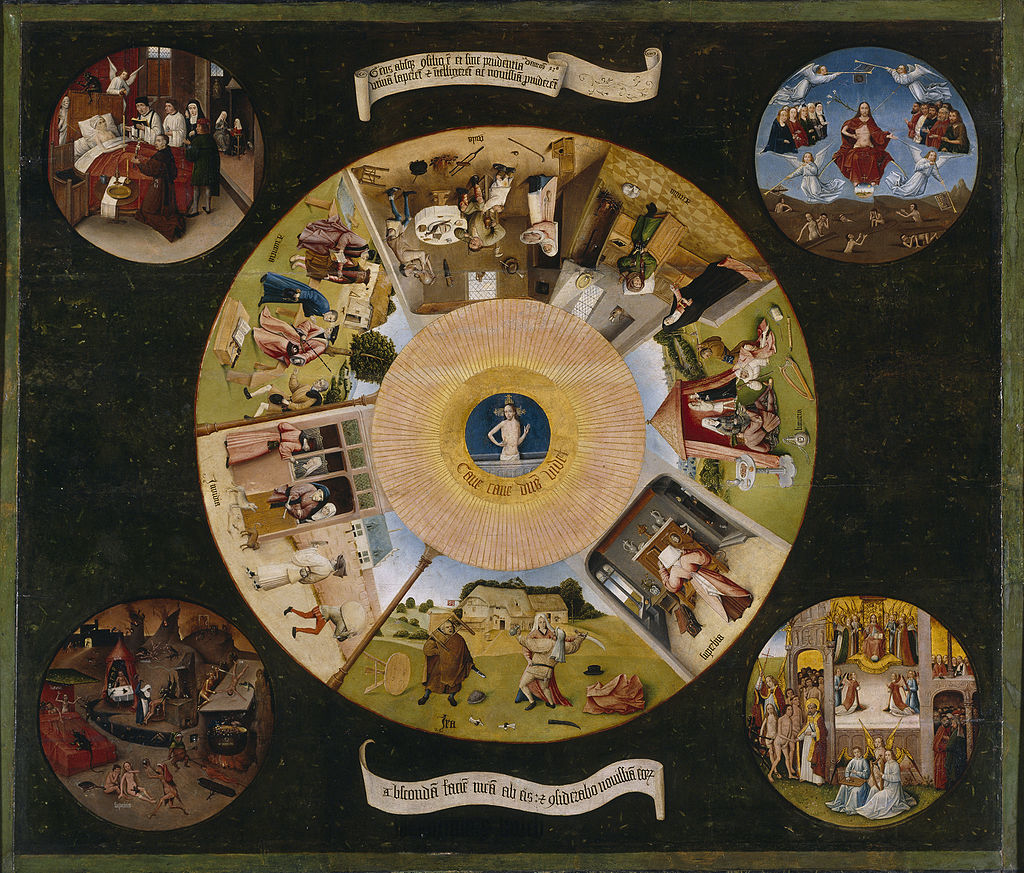

キリスト教の『7つの大罪』には、

がある。

[ヒエロニムス・ボスの『七つの大罪と四終』]

また、2008年3月、ローマ教皇庁は新たな七つの大罪を発表した。それは、

である。

参考文献『ソクラテス・イエス・ブッダ 三賢人の言葉、そして生涯』

極めて傾聴に値する教え

主な弟子、あるいは意志を受け継いだ者

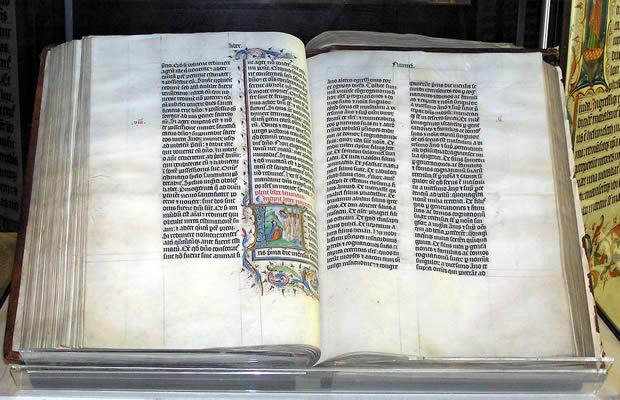

ペテロはキリストの一番弟子だったと言われ、カトリック教会においては、パウロと並んで首座使徒の一人として数えられている。ちなみにキリストの教えを書いた『聖書』は世界で一番発行されている本としてギネスブックにも登録されている。イスラム教でも教典とされるが、クルアーン、聖書という順番がついているという。『新約聖書』の大部分を書いたのはこのパウロだが、彼は最初、対立するユダヤ教徒であり、キリスト教徒迫害の先頭に立っていた。だが、ある日イエスと出会い、考えを変えた。

しかし、パウロが『会った』のは『生前のイエス』ではなく、『(復活した)神であるイエス』であり、『十二使徒』を軸に考えるなら、自分こそは十三番目の使徒ではなく、『最初の使徒』であり、特別なのだということを主張する点において、当時このパウロに関しては様々な問題点が見られていたという。例えば、生きているイエスがどんな人物だったかについてまったく知らず、また知ろうともしなかった。

参考文献『イエス・キリストは実在したのか?』

強く影響を受けた偉人

正当な書物や、変化(歪曲)した教え

簡単に説明すると『旧約聖書』は、人間とこの地上のすべてのものの誕生から、イエスの誕生を予言する物語であり、『新約聖書』はイエスの生涯と、彼のメッセージやキリスト教が世界に伝播していく物語である。ただ、一貫して変わらないのは、神と人間の数千年にも及ぶ、交わり(契約)の話であるということ。

神の奴隷となったユダヤ人の前に、紀元前後、イエスが現われて神の言葉を伝える。律法に縛られて神の奴隷にならなくてもよい、神はあまねく広く人間を愛してくれている、律法に縛られることはない、というもの、つまりイエスは『自由』ということを謳った。

参考文献『面白いほどよくわかる聖書のすべて』

『新約聖書』とは、前述したパウロが、無実の罪で十字架に架けられて命を落としたキリストの死を『神との新しい契約』と解釈したところから生まれた書物である。

[14世紀のラテン語聖書写本。]

だがキリスト教には、ローマ法王をトップとした『カトリック』や、それに反するルターを起因とする『プロテスタント』等、実に多くの宗派があり、また、この『聖書』に至っては、イスラム教、ユダヤ教等も教典とする等、実に混沌としている印象を持つ。それにイエス自体は、もともとユダヤ人(ユダヤ教を重んじる人)であった。

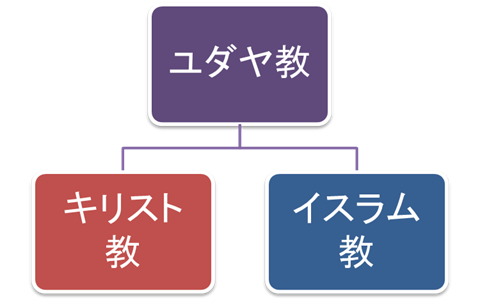

キリスト教は、ユダヤ教から生まれた。またイスラム教は、キリスト教の弟のような存在。つまり、父親であるユダヤ教から、長男のキリスト教、次男のイスラム教が生まれたということになる。ただ、旧約聖書の他に、ユダヤ教には『タルムード』、キリスト教には『新約聖書』、イスラム教には『クルアーン』という聖典もある。その点から見ると、それぞれは別の宗教であるということもできる。

参考文献『面白いほどよくわかる聖書のすべて』

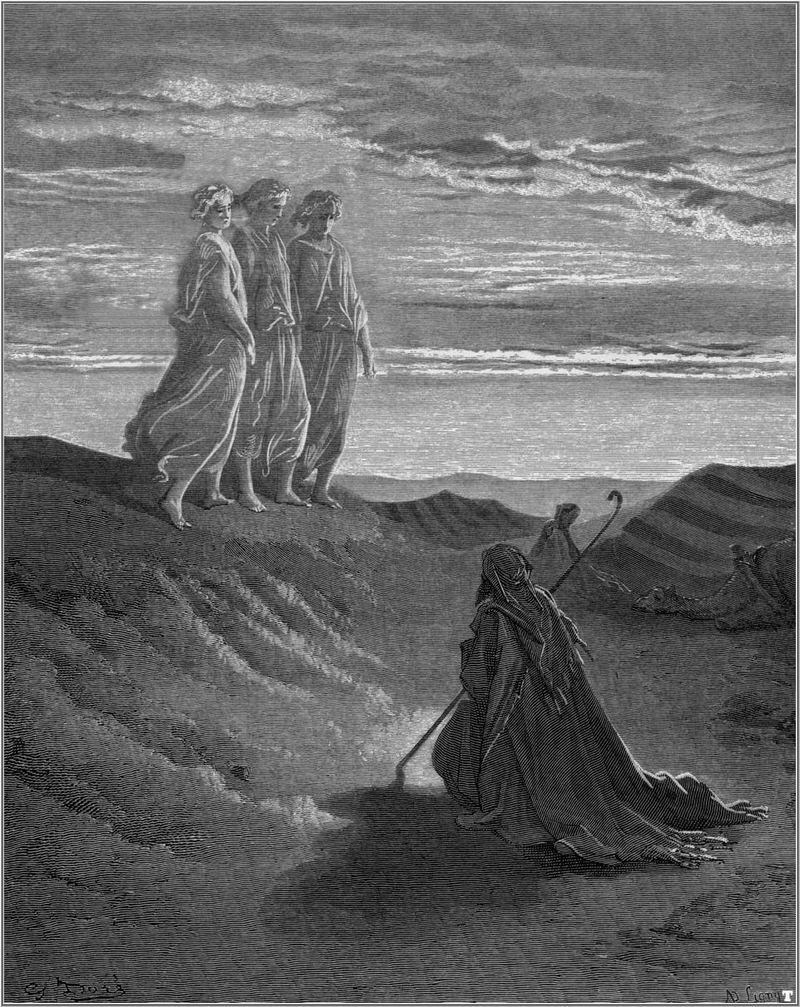

ノアの洪水後、神による人類救済の出発点として選ばれ祝福された最初の預言者、『信仰の父アブラハム』がこの三つの宗教の祖として存在していて、神の祝福も律法(戒律)も彼から始まるとされている。アブラハムもイエスも、イスラム教の開祖ムハンマドも、

として、『五大預言者』の一人に数えられている。

[神の使いを迎えるアブラハム(『創世記』第18章)。ドレ画]

プロテスタントの牧師でもある徳善義和・ルーテル学院大学教授は、

『プロテスタントは、罪深い存在である人間は、自らの力では自分を救うことは出来ず、キリストによってのみ救われるとし、いわば他力を強調する。カトリックは、キリストの助けを得ながら自分の努力でも救われうるとして、他力プラス自力の立場をとる』

と説明している。

参考文献『人生の目的』

そもそも、イエス・キリストは神の生まれ変わりだという話自体が、神格化されているか真実かどうかは、史実からはわからない。むしろその事実こそが、混沌を生み出している一つの要因でもあるのだ。創造主論と進化論の長きにわたる戦いも、だんだんと進化論側が優位になってきているという事実もある。

しかし、『理解する』というのはそもそも『人間の概念』であるからして、別に我々人間が理解できる、出来ないという理由で神の存在の有無が決まるわけではないというのが、『神に対する信仰の真の姿』であるという見解もある。

我々は虫を『害虫』と言って踏み潰し、あるいは駆除するときに相手を理解することなど考えない。そんな『人間本位』の我々の『理解』などは別に関係なく、全ての森羅万象において公正平等なのが『神(唯一神ヤハウェ/ゴッド/アラー)』なのだという解釈もできる。

また、聖書を徹底的に読む中で、歴史の切迫した事情によって意図的に除外された重要な真実に気づき、宗教学者として、キリスト教が発足する前のイエスの実像に迫る研究を20年近く続けた、レザー・アスランの著書『イエス・キリストは実在したのか?(Zealot the life and times of jesus of nazareth)』にはこうある。

『ナザレのイエス』、『イエスの陰に隠された洗礼者ヨハネ』、『無償で悪魔払いをした男』、『実在したのは救世主(キリスト)ではない。暴力も厭わない革命家(ゼロット)だった!』

イエス(キリスト教)に関する豆知識

十字架刑は、古代のペルシャ、インド、アッシリア、スキタイ、ローマ、ギリシャなどで広く行われていた処刑方である。その理由は、それが一番安上がりだったからだ。ローマ帝国では十字架刑があまりにもありふれたものになったので、共和政ローマの哲学者、キケロはそれを『疫病』と呼んだ。

だが、十字架刑は死刑の一種と考えるのは正しくない。なぜなら、多くの場合、犠牲者は最初に処刑されて、それから十字架に磔にされていたからである。十字架刑の目的は、犯罪者を殺すことよりも、国家に反抗しそうな人々への見せしめだった。十字架刑の純粋な目的は、犠牲者に屈辱を与え、目撃者をぎょっとさせることだったから、死体は磔の場にそのままにされ、鳥や犬などの餌食にされるのが常だった。

すると、骨だけがその場に残る。イエスが磔刑に処された場所が『ゴルゴタ(骸骨)の丘』と呼ばれるのもそのためである。

参考文献『イエス・キリストは実在したのか?』

[『ゴルゴファ(ゴルゴタの丘)の夕べ』ヴァシーリー・ヴェレシチャーギンによる(1869年)、ハリストス(キリスト)の埋葬準備の光景]

また、宗教が生まれた一つの背景には、『奴隷制度』を直視した当時の人間の感情が深く関係していると言われる。これを読んでいるあなたは、人間が人間を『所有物』として扱う『奴隷制度』を見たことがあるだろうか?そんな『地獄』に直面していた当時の人間が、その事実をどう結論付ければいいのか葛藤するのは人として当然。そこまで考えなければ、信仰心を持って必死に生きようとする彼らの気持ちは理解らないだろう。

(日本人はアニメ慣れしている。手塚治虫の『ブッダ』を観れば、キリスト教の話ではないが、一発でわかるはずだ。神格化しているところはひとまずさておいて、『宗教が生まれる理由』を、たったの2時間の映画DVDでわかるのであれば、見て損はないだろう。)

また、DVDということで言えば、メル・ギブソンがメガホンを取った『パッション』は、聖書の内容を忠実に表現している。

なぜそう言えるかというと、

このあたりのことが忠実に映像化されていることもさることながら、決して翻訳版は出さず、一部始終アラム語とラテン語に徹したという事実を考えるだけでも、すぐにそれはわかるのである。

ちなみに、仏教では『宇宙の外は虚無である』と考え、『キリスト教では宇宙の外に更に神がいる』と考える。ユダヤ教とキリスト教の違いの一つは、ユダヤ教での救済の対象がユダヤ民族に限定されるのに対し、キリスト教は一人一人の救済が行われるべきだと考える点である。

参考文献『世界がわかる宗教社会学 入門』

また、イエスが十字架に架けられた理由の中の一つには、イエスがパンとぶどう酒を分け与えたことへの誤解もあった。

『これは私の血と肉である。』

と言って分け与えた事実を短絡的に解釈した人間が、

『人の血と肉を食べるんです!』

としてイエスを訴え、ローマ総督ピラトの前に連行されたのである。

参考文献『世界の宗教(教養マンガ)』

ちなみに、古代ペルシャで生まれたゾロアスター教の開祖ゾロアスター(ツァラトゥストラ)は、世界最古の預言者であり、紀元前1600年頃に生誕していると言われている。そして、ユダヤ教のモーセが十戒を作ったのが紀元前1280年頃だ。ゾロアスター教の三大教理には、

が存在しているが、この考え方はそのままユダヤ教に影響を与えた。そしてそれはキリスト教、イスラム教にも影響を及ぼすことを意味する。キリスト教で論じられる、

も、ゾロアスター教の影響を受けているものである。

[公審判 ハンス・メムリンク]

ペルシャ神話で最高の神『アフラ・マツダ』は唯一最高の神としてすべてのペルシャ人が崇めた。そのアフラ・マツダには闇の悪霊『アングラ・マイニュ』という分身がいた。その二人の神は1万2000年の時間をかけて、長い争いを行った。その戦いの中、ゾロアスターが生まれた。

ゾロアスターの死後、1000年毎に救世主が出現し、この世を悪から救った。最後の救世主は乙女が妊娠して生まれる子供だと予言した。これはまさしく、イエス・キリストのことであり、キリスト教はゾロアスター教の影響を受けたということがわかるワンシーンである。

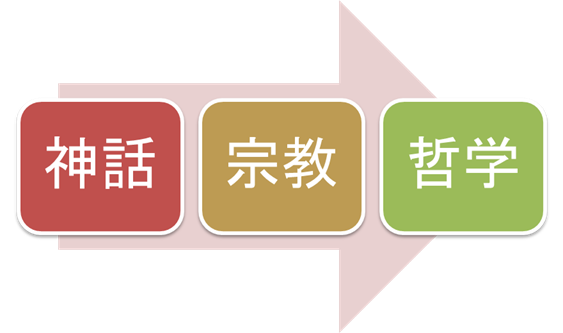

これらは全て紀元前1500年よりも以前から存在していた神話で、ユダヤ教(つまりキリスト教とイスラム教)が広まる以前にエジプト、ギリシャ、ペルシャの人々によって信仰されてきた神々の体系を指す。これらの神話が各宗教の基礎になり、それに反発するような形で哲学が生み出されるようになった。

ギリシャ神話はタレスから始まりソクラテス、プラトン、アリストテレスに至り、西洋哲学の基礎を固めた。

参考文献『世界の神話―神話の生成と各地の神話。神々と英雄の活躍』

キリストと私の関係性

私の両親や、関わりの深い親族はクリスチャン(キリストを信仰する者)だった。しかし私はクリスチャンではなかった。そして、クリスチャンでないと家族の一員として認められない傾向があった。そんな家を、私が初めて飛び出したのは14歳の厳冬の季節だった。

どれほどの葛藤があっただろうか。どれほどの衝突があっただろうか。そんな私が、こうしてイエス・キリストと向き合って内省することは、奇跡なのである。私にとっての理解者とは、このことについて真剣に考え、心を配る人間のことである。それ以外の人間がたまに私の理解者面をすることがあるが、止めた方が良い。『北風と太陽』だ。この話を避ければ避けるほど、深い溝が出来るのがオチだ。

もっとも、キリスト(聖書)の言葉を内省する度に、そんな一切を赦す必要があることを思い知るのである。被災者や被害者の気持ちは、当人にしかわからない。それと同じで、『わからない』のだから、それへの理解を強要する私の心は未熟なのだと、戒める境地を教わった。クリスチャンを勧めた親も、それを拒絶する私も、それに無関心に見える人々も、皆同じように、理由があるのだ。

当サイト最重要記事

『世界平和の実現に必要なのは『真理=愛=神』の図式への理解だ。』

関連する言葉・超訳集

キリスト(聖書)の言葉

カテゴリー:『ヘブライ人への手紙』 第12章

私の部下には『THE・あわよくば』という様な、『未練』という名がこれ以上相応しい者が居るのかという人間がいる。

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10

|11|12|13|14|15|16

シェア

偉人の名前や名言を検索

おすすめ関連記事