偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

偉人

偉人

運営者

運営者

Contents|目次

考察

実質よりも表層を見ている。こういう人は、ゴロゴロいるわけだ。実に大勢いる。いすぎて、正直そっちの方が多いから、人間の在り方がそっちにある、という勘違いさえ生まれがちである。

しかし、ソクラテスが言うように、

人数が多いからといって、その多い方が正しい意見ということにはならない。従って、『実質よりも表層を見る人々』は、とても乏しい。

しかし福沢諭吉は言った。

ソクラテスの言う心理を押さえた上では、福沢諭吉のような考え方は、『戦略』となる。また、とりあえずネームバリュー(名前の価値)さえ創り出してしまえば、後は民衆が勝手に、

(~さんの作品だからきっと面白い)

等と言って、わけもわからず購入したり視聴したりするだろう。それを『ハロー効果』と言う。ある程度権威のついたものであれば、無意識に何でもかんでも高評価を付けてしまう、人間心理である。

特に、広告費がかかっている作品は、客にそのサービス、製品、作品を購入してもらわなければ赤字だ。クリエーターとしては『実質』を正当に評価してほしいところだが、いずれにせよこれらの事実をしっかりと押さえておくことは、強みになる。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

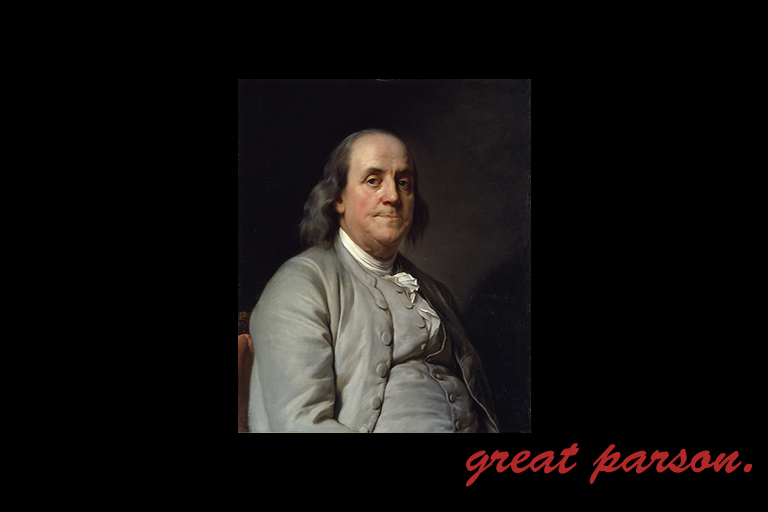

ベンジャミン・フランクリン『今日のたいていの読者は、自分の読む文章の作者が誰であるか、何をしている人かということをある程度知らないうちは、なかなかその文章を褒めたり貶したりしたがらない。』

一般的な解釈

この言葉は、「人々が文章そのものではなく、書き手の肩書きや名声に左右されて評価を下しがちである」という趣旨を持っています。ベンジャミン・フランクリンは、18世紀アメリカにおいて印刷業者・作家・政治家として活動し、自らも無名の立場から文筆を通じて世に出た人物です。この言葉には、書き手の匿名性や先入観の影響に対する洞察が込められており、表現や思想の独立性をめぐる議論にもつながるものとして、社会的・哲学的な観点から注目されています。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「私は作品そのものを素直に評価できているか」という視点を私たちに投げかけます。情報過多の現代においても、誰が言ったか・どこのメディアか・どんな立場か――そうしたフィルターによって、判断をゆがめてはいないか。無名の声にこそ、真理や新たな視点が宿ることもある。フランクリンのこの言葉は、私たちに思考の公平性と柔軟さを問いかけています。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

この言葉が語られた18世紀は、印刷物の普及により「作者の匿名性」が一般的だった時代でもあります。フランクリン自身も偽名で文章を投稿しており、読者の評価が内容よりも“誰が書いたか”に傾く傾向を皮肉っていました。この背景を考慮し、日本語訳でも風刺的なニュアンスを保持する工夫が必要です。

語彙の多義性:

「褒めたり貶したり」は “praise or criticize” の訳語に対応しますが、原文が持つニュアンスによっては「判断を下す」「賛否を述べる」といった中立的表現に置き換える方が自然な場合もあります。また「何をしている人か」という表現には “author’s occupation” や “reputation” など、多層的な意味合いが込められる可能性があります。

構文再構築:

原文が長文の場合、日本語訳では主語や条件文を整理して「読者は〜しがちである」「〜までは、〜しにくい」といった構造に再構成することで、文意を明確にできます。また、文章評価と人物情報の因果関係がはっきり伝わるよう、前後の接続詞や補足表現を工夫することが重要です。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「読者というものは、誰が書いたのかを知らないうちは、文章の価値を判断したがらない。」

思想的近似例:

「名前で読まずに、中身を読め」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

「Consider the message, not the messenger.(誰が言ったかではなく、何を言ったかを見よ)」── 英語圏の格言(出典未確認)

関連する『黄金律』

『人の評価に依存することの愚かさを知れ。依存しないなら強い。』

『人の評価に依存することの愚かさを知れ。依存しないなら強い。』