偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

偉人

偉人

運営者

運営者

Contents|目次

考察

一円を笑う者は一円に泣く。この話は本当のことで、例えばよく聞く『ブタ財布よりも長財布』とか、『札の顔は揃える』などといった、金持ちの共通点にも、この話は関係している。要は、『一円、長財布、揃える』ということは全て、『あまりにもささいなこと』なわけだ。そんなこといちいち気にしてられないよ、という人間の声が聞こえるのも無理はない。

だが、『命は細部にこそ宿る』。スティーブ・ジョブズは言った。

細部に命を懸けられない人間が、大局で思う存分に能力を発揮できるわけがないのだ。松下幸之助から『経営の神』の名を受け継いだに等しい稲盛和夫は、自分が正しいと思った寄付は20億円という規模のお金を動かすが、10円で変える焼き栗を、20円で買う様なことはしない。

こういう人間でなければ、大きな船の船長を務めることはできない。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

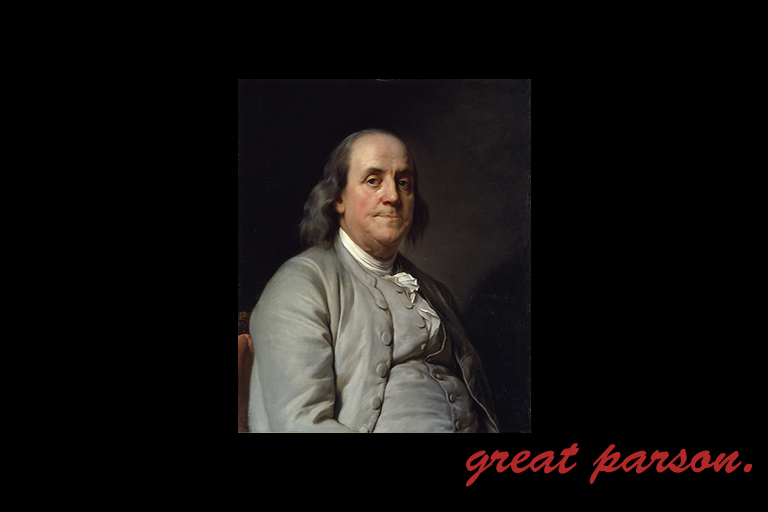

ベンジャミン・フランクリン『ささいな出費を警戒せよ。小さな穴が大きな船を沈めるであろうから。』

一般的な解釈

この言葉は、「日々の小さな浪費や無駄遣いが積み重なれば、やがて大きな損失や破綻につながる」という趣旨を持っています。ベンジャミン・フランクリンは、18世紀アメリカの独立前夜にあって、倹約と自己管理を重要な市民的徳目として説いた人物です。この発言は、家計や企業経営はもちろん、個人の習慣形成や国家財政に至るまで、幅広い文脈に応用できる警句として高く評価されています。

思考補助・内省喚起

この言葉は、日々の出費や行動の中に潜む「小さな油断」を見逃していないかという視点を与えてくれます。

たとえ一つひとつは微々たる支出であっても、それが積もれば取り返しのつかない損失になることもある――

そうした自覚を持ち、継続的に自己を見直すことが、この名言の真意に通じています。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

この表現は、フランクリンの生きた時代における実用主義と倹約の精神を反映しています。市民の自己管理が社会全体の繁栄に結びつくとされた18世紀のアメリカでは、「小事を軽視しないこと」が教訓として広く重視されていました。

語彙の多義性:

「leak(穴、漏れ)」は物理的な穴を指すだけでなく、損失や情報漏洩の比喩としても用いられます。また、「watch(警戒する)」も単なる視覚的注視にとどまらず、積極的に気を配るという意味を含んでいます。「expense(出費)」も同様に、必須経費か浪費かでニュアンスが変わります。

構文再構築:

原文の構造は、「Beware of little expenses. A small leak will sink a great ship.」という警句的文体です。日本語訳では「〜せよ/〜であろう」といった助動詞による警告調が自然ですが、文語的な比喩の重みを保ちつつ、現代読者にも伝わる訳出が求められます。

出典・原典情報

出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「細かな出費を侮るな。小さな漏れが、偉大な船を沈めるのだから。」

思想的近似例:

「千里の堤も蟻の一穴より崩れる。」── 出典未確認

「Take care of the pennies and the pounds will take care of themselves.」── イギリスのことわざ

「Great oaks from little acorns grow.」── 英語圏の諺(発言者不詳)

関連する『黄金律』

『「一歩」の価値をどう評価するかで、その人間の人生は決まる。』

『「一歩」の価値をどう評価するかで、その人間の人生は決まる。』