偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

安岡正篤は言った。

『武士道』精神が根付いていた日本人からすれば、このような自制的な態度を受け入れるのはた易いはずである。新渡戸稲造の著書、『武士道』は、実にそうそうたる人物と照らし合わせ、その道について追及していて、奥深い。キリスト、アリストテレス、ソクラテス、プラトン、孔子、孟子、ニーチェ、エマーソン、デカルト、織田信長、徳川家康、豊臣秀吉、枚挙に暇がない。本にはこうある。

『武士道においては不平不満を並べ立てない不屈の勇気を訓練することが行われていた。そして他方では、礼の教訓があった。それは自己の悲しみ、苦しみを外面に表して他人の愉快や平穏をかき乱すことがないように求めていた。』

皆が皆、自分の私的な感情を表に出してしまえば社会の秩序はどうなるか。そのことについて熟慮した人間なら、自然と自制心が身についているものである。また、本にはこうもある。

武士道は適切な刀の使用を強調し、不当不正な使用に対しては厳しく非難し、かつそれを忌み嫌った。やたらと刀を振り回す者はむしろ卑怯者か、虚勢を張る者とされた。沈着冷静な人物は、刀を用いるべきときはどのような場合であるかを知っている。そしてそのような機会はじつのところ、ごく稀にしかやってこないのである。

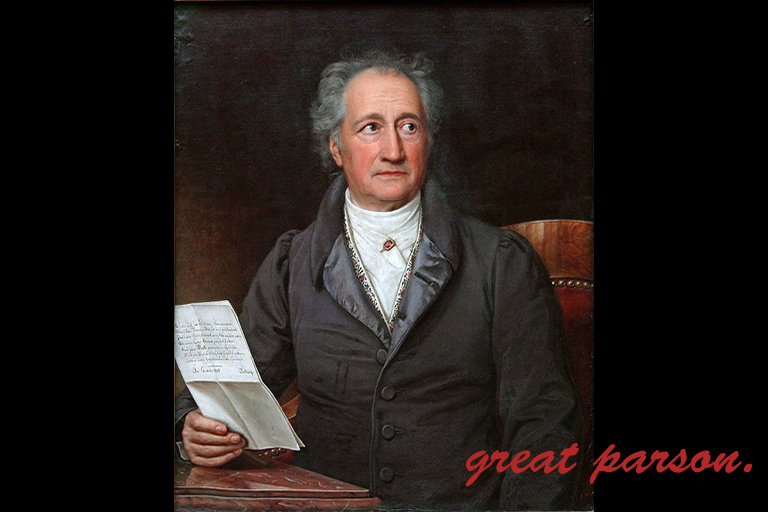

ダンテは言った。

そしてそれは、『克己心』である。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。