偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

偉そうな人に偉い人はいない。目の前に、いかにも『自分は強くて偉い』という印象管理をし、威厳を見せつけ、力を誇示している人間がいても、その人間の実態は稚拙であり、見栄と虚勢に支配された、虚しいものかもしれない。だとしたらメッキが剥がれる。本当に強い人間は、『本当は強い』ということをむやみやたらに誇示しないものだ。

本当に注意しなければならないのは、『大いに屈する人』だ。ここで着目したいのは、『レッドクリフ(赤壁の戦い)』のある一コマにおける天才軍師、周瑜だ。曹操軍の遣いが、旧友である周瑜に近づき、情報を盗もうと企んだ。周瑜は、久しぶりの旧友との再会に喜んだフリをして、酒を飲み、酔っ払い、偽の情報をさも『機密情報』かのように仕立て上げ、酔いつぶれてやむを得ず盗まれてしまった、という状況を故意に作り上げた。『メタの世界』を操ったのである。

こういう表裏をコントロールできる人間は、常に大局がどこかを見極めている。うつけで、軽薄なフリをして、他人からの評価など一切気にせず、淡々と自分の意志を遂行するこの手の人間こそ、最もマークしなければならない。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。

『38の黄金律』へ

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えて見ましょう。

名言提示(再掲)

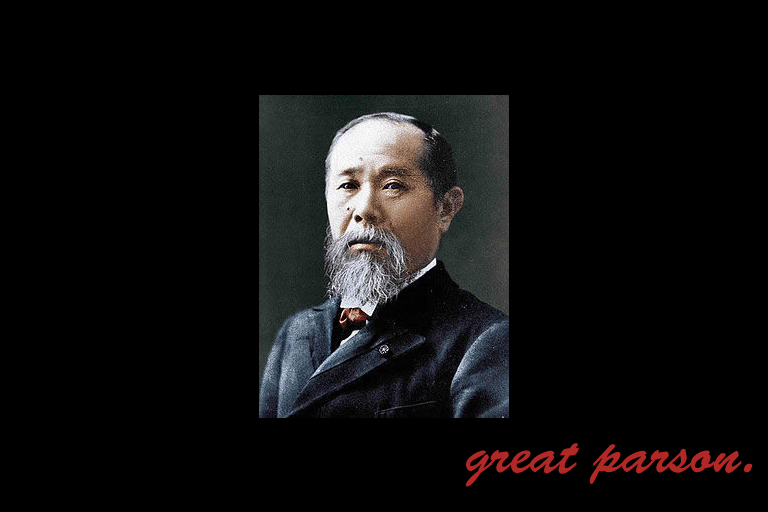

伊藤博文『大いに屈する人を恐れよ。いかに剛にみゆるとも、言動に余裕と味のない人は大事を成すに足らぬ。』

一般的な解釈

この言葉は、「真に恐れるべきは、状況に応じて大きく身を屈することができる人物であり、一見強く見えても、言葉や行動にゆとりや深みのない人物には大事を成す力量がない」という趣旨を持っています。伊藤博文は、時に柔軟に折れ、時に胆力を示すことで、明治国家の枠組みを築いた指導者です。この言葉には、表面的な剛強さではなく、柔和と深慮の裏にある真の実力こそが要であるという、経験からくる洞察が込められています。自己制御・器量論・指導者哲学といった観点から読み解かれることが多い言葉です。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「自分は柔軟に身を引く強さを持っているか?」「言葉や振る舞いに余裕や深みがあるか?」という問いを私たちに与えます。現代では「強さ=押し通す力」とされがちですが、ここで言う「屈する力」こそが、真の大局観や持続的成功に通じる要素であることを示唆しています。また、「味のない言動」とは、単なる浅薄さ・軽率さをも意味し、深い洞察と人間性がともなう言動こそが「大事」を動かす鍵であると強く諭している点に注目すべきです。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

「屈する」ことを美徳や力の一形態として語る点は、日本的な「柔の精神」や東洋思想(儒教・兵法など)と重なります。欧米文化圏では、「屈する=敗北」と解釈されやすいため、翻訳時には「yield」「bend」「give way」などの語彙を慎重に選定する必要があります。

語彙の多義性:

「剛にみゆる」は “appears strong” だけでは足りず、「威圧的に見える」「強固に振る舞うように見える」といった解釈が妥当です。また「味がない」は、直訳の “tasteless” では誤解されるため、”lacking depth or nuance” などがより適切です。

構文再構築:

長文で意味が二重構造となっているため、論理的に分割して翻訳する必要があります。

例:

Fear those who can truly yield when necessary.

No matter how strong someone may appear, if their words and actions lack depth and composure, they are not fit to accomplish great things.

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「本当に恐れるべきは、柔軟に身を引ける人物である。見た目が強くても、言葉と行動に深みがない者は、大事をなせない。」

思想的近似例(日本語):

「大勇は怯に似たり。大智は愚に似たり。」── 出典:老子(大いなる勇気は臆病に、大いなる知恵は愚鈍に見える)

思想的近似例(英語圏):

“Softness in appearance may hide the hardest steel.”── 英語圏格言風構文(発言者不詳)

関連する『黄金律』

『人の評価に依存することの愚かさを知れ。依存しないなら強い。』

『人の評価に依存することの愚かさを知れ。依存しないなら強い。』