偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

偉人

偉人

運営者

運営者

Contents|目次

考察

核兵器を作らないようにするのは無理だ。そういう発想をするのは、人間の歴史に真正面から向き合った賢明な人間なら、誰しもが辿り着く意見である。

マルクスは、

と言い、ウォーレン・バフェットに言わせれば、

ということだが、このような言葉があるということは、このような事実があるということに他ならない。例えば、経済学の巨人と言われたガルブレイスは、1636年のチューリップ狂の経験以来、 何も変わらないある法則を見極め、こう言っていた。著書『バブルの物語』にはこうある。

『個人も機関も、富の増大から得られるすばらしい満足感のとりこになる。これには自分の洞察力がすぐれているからだという幻想がつきものなのであるが、この幻想は、自分および他の人の知性は金の所有と密接に歩調をそろえて進んでいるという一般的な受け止め方によって守られている。』

バブルが膨らみ、それが弾ける。こんなことが、ガルブレイスから言わせても、もう400年続けられているのだ。人間に欲望がある限り、探究心を含めたそのエゴの暴走を止めることは出来ない。しかしだとしたら、戦争があったのも紀元前数千年前からあったわけで、それも止められない、と考えるのが普通のはずである。しかし、一国の首相は立場的に口が裂けてもそれを言うことはできないだろう。

それに、アインシュタインもこう言っている。

科学的発見は、たとえその科学者が『兵器として乱用する』ことを意識していなくても、『善しとされているシーン』での探求の途中で、発見されることがある。しかし、原子力発電所を『核兵器』と考える人がいる以上、『核兵器のない世界』を作ることは出来ない。どんな技術でも何かしらの揚げ足を取られ、揶揄して批判する人間は消えないだろう。

フランスの哲学者、サルトルは言った。

そこに書いた『空を飛んだ少年』は、『戦闘機づくりの基礎土台作り』に加担したのではなく、ただ空を飛んでみたかっただけなのだ。人間のこうした探究心を止めることは不可能の様に思えるし、むしろ、メリットだってたくさんあるはずだ。これで言えば『飛行機』が、そのメリットそのもの。

デメリットは戦闘機や爆撃機かもしれないが、しかし、サッチャーの言葉を考えた時、『飛行機で爆弾を落とすのは、欲望を間違った方向に向けた結果だ』ということで、人間は『探究を続ける』という権利を主張する以上は、『戦争を起こさない』という義務を果たさなければならない。至極単純に、物を買う(権利を得る)時に、お金を払う(義務を果たす)ように、人間は、他の森羅万象よりも欲張りで、その権利を不必要に主張するのであれば、それに伴った義務(使命、責務)を果たさなければならない。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。

『38の黄金律』へ

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

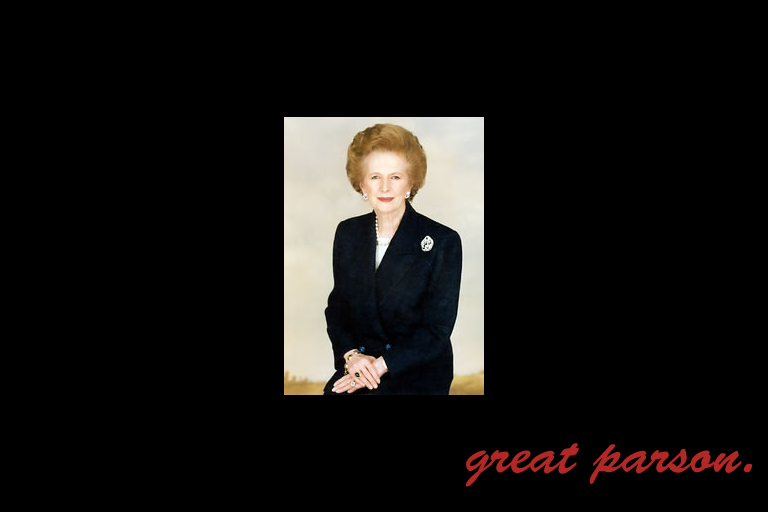

マーガレット・サッチャー

「我々は核兵器のない世界ではなく、戦争のない世界を目指すべきです。」

一般的な解釈

この言葉は、「手段としての軍備ではなく、目的としての平和にこそ焦点を当てるべきだ」という趣旨を持っています。サッチャーは冷戦期において、核抑止力を外交戦略の柱としつつ、実際の戦争の回避を最優先する姿勢を貫いていました。この発言は、理想主義的な「核廃絶」のスローガンよりも現実的な「戦争回避」の実効性を重視する姿勢の表れとされ、国際安全保障や倫理哲学の分野でも議論の対象となってきました。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「自分が目指している“理想”は本当に本質を突いているのか」という視点を与えてくれます。日々の行動や選択の中で、「手段を否定すること」ではなく、「根本原因をなくすこと」を目標にできているか――その問いこそが、この言葉の核心を照らし出すものと言えるでしょう。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

この発言は、冷戦期における核抑止論と平和維持のジレンマを背景にしています。サッチャーはアメリカとの同盟強化とNATO戦略を重視し、「理想主義よりも現実主義」を掲げる保守的な政治哲学のもとで発言していたため、日本語訳においても「軍備=悪」と断定しない中立性が必要です。

語彙の多義性:

「核兵器のない世界」「戦争のない世界」はともに理想像を指しますが、どちらも「平和」や「安全」といった抽象概念と密接に関連します。訳語の選定によっては、「非武装」や「理想論」と受け取られかねないため、語句の意味範囲と意図を適切にコントロールする必要があります。

構文再構築:

英語原文が “We should not aim for a world without nuclear weapons, but for a world without war.” のような対比構文である場合、日本語でも「〜ではなく、〜を目指すべきだ」という対比構造を維持することで、論理的な強調が明確になります。訳出の際にどちらの項に重点を置くかで、文意の印象が大きく変わるため注意が必要です。

出典・原典情報

出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されておりません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「核のない世界よりも、戦争のない世界を目指すべきなのです。」

思想的近似例:

「兵を減らしても、争いの種を残せば戦は絶えぬ。」── 出典未確認

「The problem is not the weapon, but the will to use it.」── 不詳(英語圏・出典未確認)

関連する『黄金律』

『持つべき愛国心の「国」とは国家のことではない。「地球」のことだ。』

『持つべき愛国心の「国」とは国家のことではない。「地球」のことだ。』