偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

偉人

偉人

運営者

運営者

Contents|目次

考察

単純に、『右肩上がり』になっていくのだ。最初はその『波』が小さく、それくらいの波だったら、と、波乗りかなんかの気分で気軽に楽しもうと思う。

しかし、欲望の波を侮ったら最後、『波乗り』など出来る波じゃない波があることは、今の日本人には説明不要である。

ショーペン・ハウエルは言った。

あるいは、ブッダはこう言っている。

ソクラテスならこうだ。

人間の欲望は際限がないことを知っているだろうか。だとしたら、『増やす』のではなく、『減らす』ことで『満足を得る』ことを念頭に置くことこそ、人生を支配した人間の取る行動である。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。

『38の黄金律』へ

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

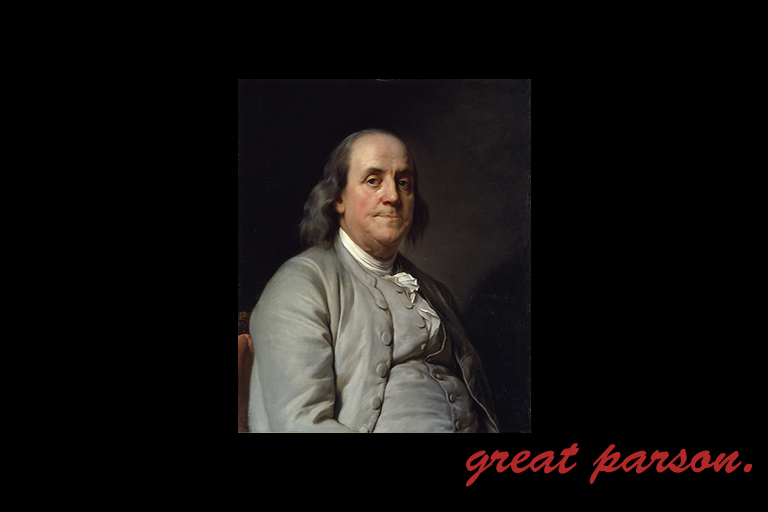

ベンジャミン・フランクリン『最初の欲求を抑えるほうが、それに続く欲求をすべて満足させるより容易だ。』

一般的な解釈

この言葉は、「欲望の最初の芽を摘むことができれば、後の際限ない欲求の連鎖を防ぐことができる」という趣旨を持っています。ベンジャミン・フランクリンは、自己規律と内面的節度を重んじた啓蒙時代の知識人であり、快楽や衝動に対する自制こそが理性的生活の土台であると考えていました。この発言は、現代でも広く通じる「自己制御」の重要性を示すものとして、高い倫理的・心理的価値を持ちます。

思考補助・内省喚起

この言葉は、自分のなかに芽生えた欲求に対して、それを抑える意志を持てているかどうかを問い直す視点を与えてくれます。

日々の行動や選択の中で、「最初の一歩を制することが、後の自分を守ることにつながる」という意識を持てているか――

その問いかけこそが、この名言の核心と響き合うものでしょう。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

この表現は、フランクリンが重視した「節制(temperance)」という美徳の一環として語られた可能性が高く、禁欲的・理性的な生活態度が理想とされた啓蒙思想の影響を強く受けています。当時の市民倫理において、欲望の抑制は人格形成の根幹とされていました。

語彙の多義性:

「desire(欲求)」は性欲・物欲・食欲など多様なニュアンスを含みます。日本語で訳す際には、読者の誤読を避けるために「衝動」「誘惑」など文脈に応じた選択が求められます。また「satisfy(満足させる)」も、必ずしも積極的に応じる意味ではなく、単に欲望を解消するという消極的含意を含む点に注意が必要です。

構文再構築:

原文の構造は比較対照型であり、「It is easier to suppress the first desire than to satisfy all that follow.」といった形式が予想されます。訳出にあたっては、「〜よりも〜のほうが容易だ」という比較構文を保ちつつ、抽象語の語順や語調の明瞭化が重要です。

出典・原典情報

出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「最初の欲を断てば、後に続く欲望の支配を免れやすくなる。」

思想的近似例:

「小欲を制すれば、大患を避けられる。」── 出典未確認

「Resist the first temptation, and the rest will weaken.」── 英語圏の教訓表現(発言者不詳)

「Discipline is choosing between what you want now and what you want most.」── エイブラハム・リンカーンとされるが出典未確認

関連する『黄金律』

『「一歩」の価値をどう評価するかで、その人間の人生は決まる。』

『「一歩」の価値をどう評価するかで、その人間の人生は決まる。』