偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

偉人

偉人

運営者

運営者

Contents|目次

考察

高い山から見る景色は、絶景である。それを自力で登ったなら、なお絶景である。その絶景は、『行動』しなければ、望めなかった景色だ。その行動は、『絶景』がそこになければ、あり得なかった。だとすると、先にあったのは『幸福』。そして、そこに到達するかしないかが『人間』。そう考えると、人間はくよくよと下を向いている暇はない。目が前についていることを考えただけでも、人は前を向いて歩き、気高くこの世を去るべきだ。

ルソーは言った。

そもそも、『幸福』というのは『快楽』とは違う。快楽なら自分自身が何者であるかを理解していない人間や、その時期にある未熟な未成年にも感じることができる欲求である。学校や勉強をさぼったり、自慰行為や性行為に走り、あるいは暴飲暴食をする。また、スポーツをすることは健全だが、小学生の頃に楽しかったスポーツが必ずしもその人の『幸福』に繋がっているとは限らない。

往々にしてはそこに友人がいて、その友人とのなれ合いや、苦労から感じることのできる報酬系物質のドーパミンを受け、それを短絡的に解釈して『幸福だ』と誤解しているケースが多い。だから大人になるにつれ、

(別にこのスポーツで生きていきたいとは思わない)

と考え、違う道を模索しだすのである。おかしい。それがその人にとっての『幸福』なのであればそういうことにはならない。事実、サッカーをして本当に幸福だと感じる人がそのままサッカー選手になり、世界で活躍するというパターンもある。

つまり、その活躍した一部の人は『幼少期から自分が何者であるかを理解していた』のだ。そして快楽と幸福の違いをわきまえていた。自分は周りにいる半端な気持ちでやっている『快楽主義者』とは違い、自分の夢をかなえて幸福になりたい。そう固く決心していたのである。

オスカー・ワイルドは言った。

快楽主義者と言われるのは癪だろうが、実際はオスカー・ワイルドの言うように、生活するとはこの世で一番稀なことだ。たいていの人はただ存在しているだけであり、それはパレートの法則で(80対20)で考えても、偉人と凡人の割合で一致している。

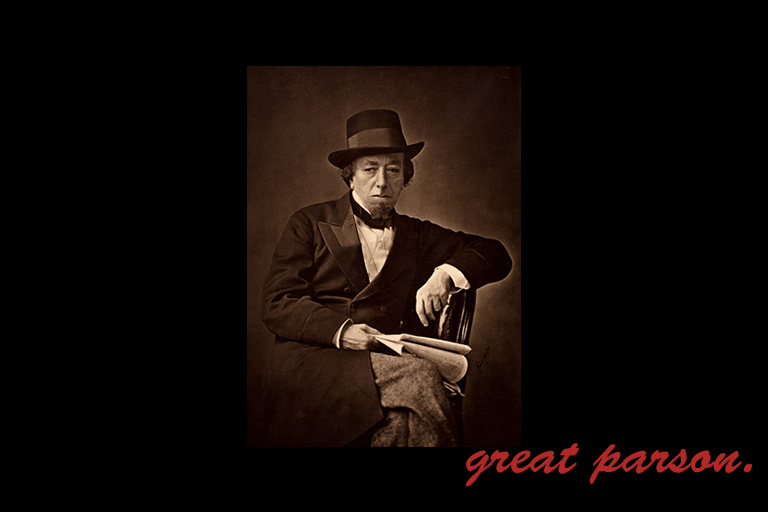

ルソーの言葉から『行動』の意味を考え、オスカー・ワイルドの言葉から『生活』することの意味を見極めるべきである。そうすればベンジャミン・ディズレーリのこの言葉の意味をおのずと理解することになるだろう。

『行動は必ずしも幸福をもたらさないかもしれないが、行動のないところに幸福は生れない。』

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。

『38の黄金律』へ

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

ベンジャミン・ディズレーリ『行動は必ずしも幸福をもたらさないかもしれないが、行動のないところに幸福は生れない。』

一般的な解釈

この言葉は、「行動すれば必ずしも望む結果が得られるとは限らないが、何もせずにいては幸福や成功の可能性すら閉ざされてしまう」という趣旨を持っています。ディズレーリは、19世紀イギリスの政治的・社会的変革の時代にあって、実行力と意思の重要性を信じる立場からこの言葉を残しました。この発言は、行動主義や実存主義的観点からも評価されることがあります。

思考補助・内省喚起

この言葉は、自分が本当に「動こうとしているかどうか」という視点を与えてくれます。日々の行動や選択の中で、「結果が出るか分からないから何もしない」という態度に陥っていないか――その問いかけ自体が、この言葉の核心と響き合うものと言えるでしょう。

翻訳注意・文化的留意点

この言葉に含まれる表現や語調は、直訳では意味が失われやすい可能性があります。翻訳にあたっては以下のような注意が必要です。

文化的背景:

ヴィクトリア朝時代のイギリスでは、自己努力や実践主義が道徳的美徳とされていました。こうした文脈の中で、ディズレーリは「まず動くこと」の価値を強く打ち出しています。受動性より能動性が評価される文化的価値観を理解しておく必要があります。

語彙の多義性:

「幸福」は “happiness” に対応する可能性が高いですが、英語圏では「満足」「意味」「充足感」なども含意されることが多く、日本語の「幸せ」と完全には一致しません。また、「行動」は “action” であり、「具体的な実践」や「意思ある動作」として訳し分けることが求められます。

構文再構築:

原文の想定される構造 “Action may not always bring happiness, but there is no happiness without action.” は対比構文であり、日本語に訳す際は、因果と対比を明確に伝えるために接続詞や語順を調整する必要があります。「〜かもしれないが」「〜のないところに〜はない」などの構文を適切に選ぶことが鍵となります。

翻訳文に説得力を持たせるには、「文意に応じた構文選定」が重要です。

例:『その通りだ』= Exactly. / You bet. / Damn right. など、文脈依存の選択が必要です。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「行動しても幸せになれるとは限らない。しかし、行動しなければ幸せは決してやってこない。」

思想的近似例:

「動かなければ、何も始まらない」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

「成功の鍵はまず始めることにある」── マーク・トウェイン(※可能であれば明記)

関連する『黄金律』

『この世には、自分にしか歩けない道がある。その道を歩くのが人生だ。』

『この世には、自分にしか歩けない道がある。その道を歩くのが人生だ。』