偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

偉人

偉人

運営者

運営者

Contents|目次

考察

この言葉と併せて考えたいのは、アメリカの作家、ヘンリー・ミラーのこの言葉だ。

たった一度のこの人生を、何とする。人間に生まれたのに、『人生』を生きずして、どうするというのか。

宗教家、御木徳近はこう言った。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。

『38の黄金律』へ

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

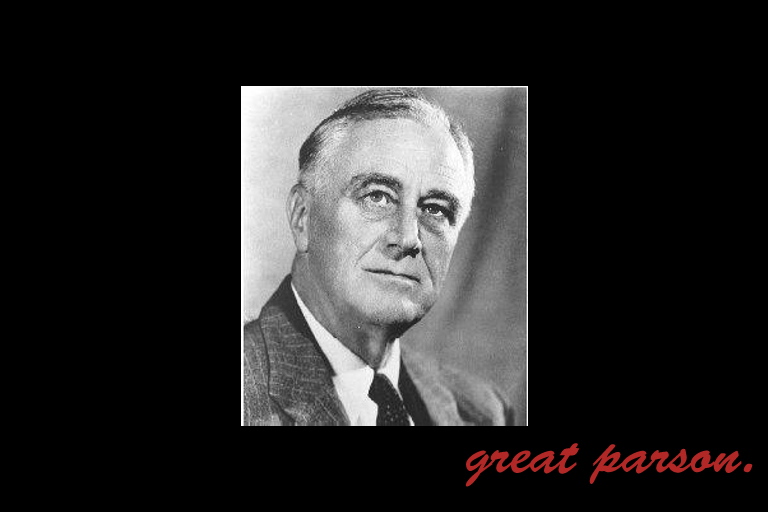

フランクリン・ルーズベルト『保守主義者は、完全な二本の立派な足を持ちながら、歩くことを学ぼうと断じてしない人である。』

一般的な解釈

この言葉は、「保守的な立場をとる人々は、変革や進歩の手段を持ちながらも、それを使おうとしない」という趣旨を持っています。フランクリン・ルーズベルトは、アメリカが大恐慌からの回復を目指し、大規模な社会改革を進めていた1930年代に、改革に消極的な保守層に対する皮肉としてこのような表現を用いました。この発言は、変化への拒否を批判し、可能性を活かす勇気の重要性を説いたものとして、政治的・哲学的観点の双方から注目されています。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「自分は変化や行動の手段を持ちながら、それをあえて避けていないか?」という問いを私たちに投げかけます。環境が整っていても、新しいことに踏み出す勇気が持てない、もしくは慣習や安心に固執して前進を拒んでいないか――日常の中で自らの態度を見つめ直すきっかけとなる言葉です。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

アメリカでは保守主義(conservatism)は、しばしば変化や制度改革への抵抗と結び付けられて語られます。この言葉は、社会改革に積極的であったルーズベルトが、保守層の現状維持姿勢を風刺したものと考えられます。アメリカの二大政党制(民主党と共和党)を背景とした政治的文脈を理解することが、意図の把握に不可欠です。

語彙の多義性:

“conservative” は単に「保守的な人」という意味だけでなく、文化・宗教・経済など多様な領域における価値観を内包しています。また「walk(歩く)」は、ここでは比喩的に「行動する」「進歩する」という意味で用いられており、直訳するとニュアンスが失われやすい点に注意が必要です。

構文再構築:

原文の構造は、「〜を持っていながら、〜しようとしない人」という形式を持ち、日本語訳では対比構造を用いることで批判の強さを保っています。「完全な二本の足を持ちながら歩こうとしない」という言い回しは、象徴的な比喩を維持したまま、自然な日本語に整える必要があります。

出典・原典情報

出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「保守主義者とは、健康な足があっても一歩も踏み出そうとしない者である。」

思想的近似例:

「立ち止まるという選択が、最も安易で最も危険な選択だ。」── 出典未確認

「Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything.(進歩は変化なしには不可能であり、考えを変えられない者には何も変えられない)」── ジョージ・バーナード・ショー

関連する『黄金律』

『この世には、自分にしか歩けない道がある。その道を歩くのが人生だ。』

『この世には、自分にしか歩けない道がある。その道を歩くのが人生だ。』