偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

偉人

偉人

運営者

運営者

考察

ロビン・シャーマの著書、『3週間続ければ一生が変わる』にはこうある。

『大切なのは評論家ではない。実力者がどのようにつまづいたか、善行家がどこでもっとうまくやれたかを指摘する人物はいらない。顔を泥と汗と血でよごしながら、実際に現場で闘っている男。勇ましく立ち向かっている男。何度も判断を誤って、期待に添えない男。おおいなる熱意と献身についてわかっていて、りっぱな大儀に身をささげている男。最善の場合は、最終的に大成功をおさめた喜びを知っている男。最悪の場合は、たとえ失敗したとしても、勝利も敗北も知らない、冷たくて臆病な連中とは違う、あえて勇敢に立ち向かった結果として失敗した男。そういった男たちをこそ、称賛すべきなのだ。』

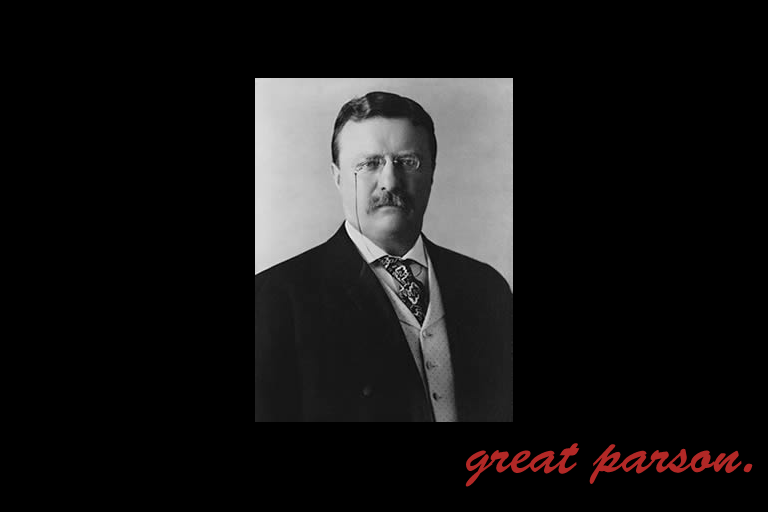

セオドア・ルーズベルトの言葉だ。彼の従兄弟でもある、フランクリン・ルーズベルトも、

と言ったが、我々が恐れなければならないのは、恐れることそのものである。我々が生きているのは、たった一度の人生なのだ。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

セオドア・ルーズベルト『賞賛に値するのは、実際に行動した人物であり、汗と血でまみれ、勇敢に戦い、何度も間違いを犯して成功にまで手が届かなかった人物であり、熱意をもって身を捧げ、有意義な目標に向かって全精力を使い、たとえ失敗したとはいえ果敢に挑戦した人物である。』

一般的な解釈

この言葉は、「真に称賛されるべきは、批評家ではなく、自ら行動し、全力で挑戦した者である」という趣旨を持っています。セオドア・ルーズベルトは、1900年代初頭のアメリカにおいて、国家改革と国際的影響力の拡大に尽力し、自らも実践者であることを重視していた人物です。この発言は、1910年のパリでの演説『市民としての人間(Man in the Arena)』の一節として知られ、努力することの尊さ、失敗を恐れない精神、そして傍観者ではなく挑戦者であることの意義を力強く語っています。現代においても、この言葉はリーダーシップ論や倫理的実践の基盤として多くの分野で引用されています。

思考補助・内省喚起

この言葉は、私たちに「自分は本当に闘っているのか、それともただ批評しているだけなのか」という厳しい問いを投げかけます。人の努力を批評することは容易ですが、自ら行動し、失敗と向き合いながら挑戦し続ける姿勢を持てているか――この名言は、その姿勢にこそ価値があると明言します。評価されることより、挑戦することを選べているか。この問いかけこそが、私たちに最も響く本質的なメッセージです。

翻訳注意・文化的留意点

この言葉に含まれる表現や語調は、直訳では意味が失われやすい可能性があります。翻訳にあたっては以下のような注意が必要です。

文化的背景:

原典は1910年のフランス・ソルボンヌ大学での演説『Citizenship in a Republic』の一部であり、米国建国精神に根ざした「実践する市民の道徳的義務」を称揚したものです。翻訳時には単なる感情論ではなく、行動倫理・市民責任に基づいた哲学的主張であることを踏まえる必要があります。

語彙の多義性:

「賞賛に値する」「成功にまで手が届かなかった」「有意義な目標」などの表現は、それぞれ”deserving of praise”、”fell short of success”、”a worthy cause”などと訳せますが、語感や文脈に応じた調整が重要です。特に”worthy cause”は宗教的・道徳的含意を帯びやすいため、中立的表現が求められます。

構文再構築:

原文の英語では長文構造を活かしたリズムと反復により力強さが表現されています。”It is not the critic who counts…” から始まる名演説の一部であるため、翻訳でも文の緩急や抑揚を工夫し、散文的になりすぎないよう再構築する必要があります。段階的な動作描写(行動→挑戦→失敗→尊厳)を反映した構造が理想的です。

出典・原典情報

『Citizenship in a Republic(共和政における市民)』演説(1910年4月23日、パリ・ソルボンヌ大学)に記された表現であり、実践の重要性と市民の責任を説く文脈で引用されています。

異訳・類似表現

異訳例:

「真に称賛されるのは、闘志を燃やし、何度も失敗しながらも挑み続けた者である」

「讃えられるべきは、恐れず行動し、全力で挑んだ人間である」

思想的近似例:

「失敗してもなお挑む者こそ、真の勇者である」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

“It is not the critic who counts… The credit belongs to the man who is actually in the arena…”── セオドア・ルーズベルト

“Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.”── ロバート・F・ケネディ

関連する『黄金律』

『この世には、自分にしか歩けない道がある。その道を歩くのが人生だ。』

『この世には、自分にしか歩けない道がある。その道を歩くのが人生だ。』