偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

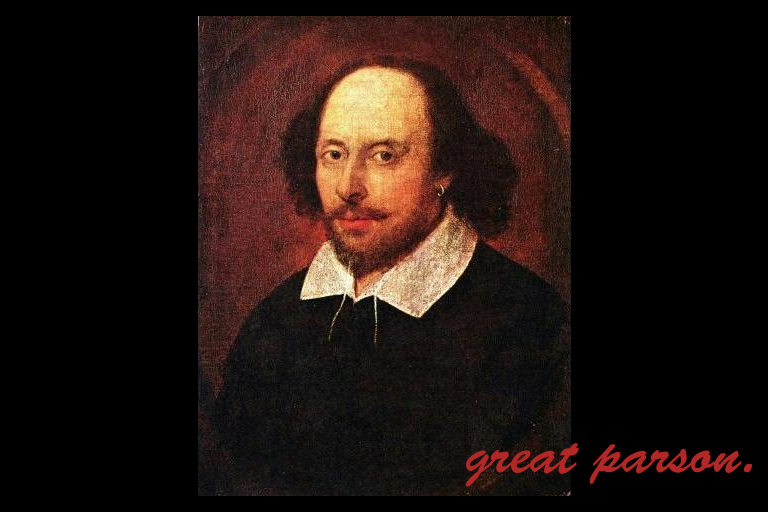

『前兆など気にしてどうなる。雀一羽落ちるのも神の摂理。もしいまならば、あとには来ない。いまでなくとも、いつかは来る。あとで来るならば、いまくるだろう。肝心なのは覚悟だ。人間、捨てるべき命について何がわかっている?それを少し早く捨てたとして、どうというのだ。』

『捨てるべき命について、何がわかっている?』というフレーズは、久々に衝撃的だった。

この記事にも書いた。我々は、『その方向』に向くとき確かに、物事を一元的にしか見ない。自分が強いられている環境が、この世のすべてだと思い、それを信じ込み、真実を歪めてしまうのだ。もちろん、その環境のせいでもある。ろくに調べもせずに言われてしまうと、(お前の俺の何がわかる)と、力強く心で言い捨てたくなるだろう。だが、『環境のせいにしない』人もいるのだ。もう、そういう人がいるだけで、『答え』の方は出ている。後は、自分の心を整えるだけだ。

私も、やろうと思えば、『30年間親に強要され続けたキリスト教』を粒立てて、しかも『その事実を隠蔽、捏造し、責任転嫁した』事実に対し、『精神的虐待を受けた』と泣き叫び、気を狂わせたり、あるいは親を殺害することが出来る。

だが、私はそれをやらない。決して。ということは、世の中に歩くべき道と、歩くべきではない道が確かに存在し、私は『それ』に気づいているということだ。それを『愛』とも『真理』とも『神』とも言うのだろうが、とにかく、自分がヨロヨロになって道を踏み外しそうになったら、そんな力を『松葉杖』の様に使いこなしながら、(それでも、自分が歩けるだけの道を、ひた歩くべきだ)と、そういう心の声が、心底の深層部から、聴こえてくるのである。

自分が命を捨てようと思ったとき、『本当は生きたかった命』の事を思い出す余裕はないだろう。だが、頭に焼き付けたい。我々はいずれ必ず死ぬのだ。しかし、だからといってそれが、くよくよと下を向く理由にはならない。

ドイツの小説家、トーマス・マンは言った。

繊細で、一瞬で、儚く、脆いからこそ、我々は、尊いのだ。その尊き命を、無駄にしてはならない。命を使い切る。それが全ての生命の、使命なのである。

最善は、その命を、自分がそれまで生きて来たまでに食べて来た食事や、飲んできた飲み物を飲んでもらう為、あるいは、見てきたわずかでも綺麗な景色を見せるために、子々孫々へと繋いでいくべきなのである。動物の中には、出産した瞬間に命を落とす生物がいる。その動物は、どういうつもりで命を託したと思うだろうか。命懸けで行われる『命のリレー』を、我々は、全力で走り、そして、次にバトンを渡すべきなのである。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。

関連する『黄金律』

『この世には、自分にしか歩けない道がある。その道を歩くのが人生だ。』

『この世には、自分にしか歩けない道がある。その道を歩くのが人生だ。』