偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

この『思いやりは唯一の』という言葉を聞くと、思いやりという言葉だけが、世界で唯一の、至高のものである、という印象を受けるが、実際は、『思いやり』だけではない。それは例えば、『愛』とも表現できるわけだ。愛情とか、博愛とか、情け、同情、憐れみ、配慮、慈愛、慈しみ、様々な表現が出来るわけである。

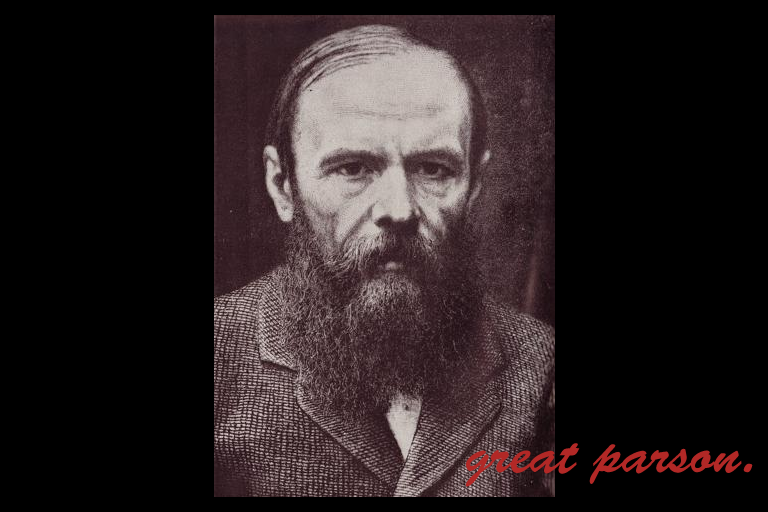

そもそも『思いやり』は、日本語だ。ドストエフスキーは、日本人ではない。だとしたら、これを『思いやり』と訳した日本人がいるというだけで、ドストエフスキーが指し示したその実体は、日本人が認識している『思いやり』とは、微妙に違うかもしれない。

いや、大体合っているだろう。しかし、重要なのは、それが『思いやり』か『愛情』とかいう問題ではなく、『それが指し示すもの』だ。そこに着目しなければならない。顔面に唾を吐きつけるのが挨拶だという国もある。虫を食べさせるのが、もてなしだと思っている民族もいる。それを受け入れられない人間は多いはずだ。しかし、そこにも『彼らなりの思いやり』が働いているということに着目したいのである。

深々とお辞儀をする、虫を食事に出す、唾を吐きつける、根性焼きをする、大量の酒を飲ませる、『かわいがり』をする、実に様々な『思いやり』があるわけだが、それら一つ一つの表層的なものは、あまり意味がない。重要なのは、それらの異なった『思いやり』の根底にあるのが、その人を楽しませたいとか、もてなしたいとか、楽にさせてあげたい、といったような、相手の命への敬意だということなのだ。

この世界は、言語、宗教、文化といった、様々な差異があり、多様性がある。従って、その表層に出る『思いやりの形』は時に行き違いを起こすが、もし、いつかその行き違いを完全に排除させることが出来る日が来たら、それは、世界平和が実現するときなのかもしれない。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。