偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

フランスの人間探究家、ジャン・ド・ラ・ブリュイエールは言った。

運命から逃げて、人生から目を逸らし、それに反応するだけの結果を得る人間は、まるで悲劇のヒーロー・ヒロインである。フランスの小説家、ブールジュは言った。

考えた通りに行動すれば、考えた通りの結果が出る。それの成否は関係ない。それも、『考えたはず』だ。イングランドの劇作家、シェイクスピアは言った。

逃げるのではない。『向かっていく』のだ。前のめりに、自分から。イギリスの詩人、ラドヤード・キップリングは言った。

運命が過酷?とんでもない。ドイツの小説家、ジャン・パウルは言った。

ドイツの小説家トーマス・マンは言った。

運命が過酷なのではない。人生が虚しいのではない。オーストリアの心理学者、アドラーは言った。

そういうことなのである。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。

『38の黄金律』へ

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

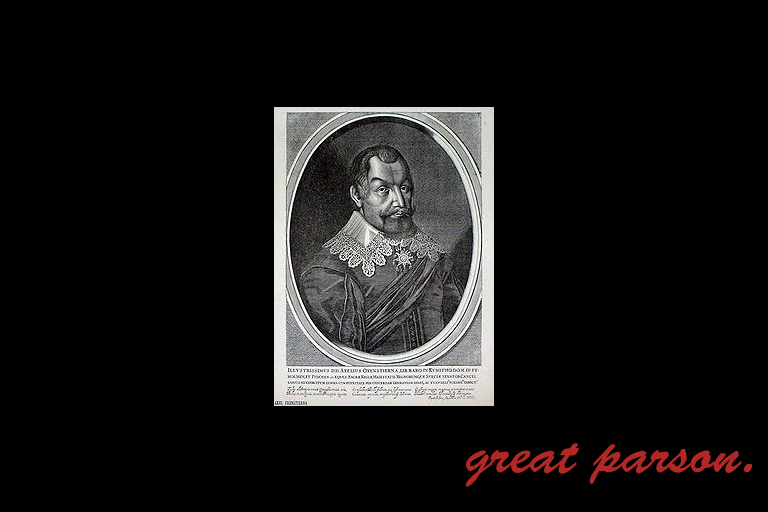

オクセンシェルナ『運命に手を差し延べるのは、運命の苛酷さを和らげる最も確実な手段である。』

一般的な解釈

この言葉は、「運命に対してただ受け身になるのではなく、積極的に向き合うことが状況を和らげる鍵である」という趣旨を持っています。オクセンシェルナは、17世紀スウェーデンの宰相として複雑な外交と内政を担った人物であり、個人の運命と国家の運命が重なるような状況において、行動こそが逆境を乗り越える唯一の道であると認識していました。この発言は、運命論に対する能動的姿勢の価値を強調するものとして、倫理的・実践的な観点からも評価されることがあります。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「自らの境遇を変えるために何ができるか」という視点を読者に促します。逆境において無力感に屈するのではなく、どんな小さな行動でも運命に“手を差し延べる”ことによって、事態が少しでも変わる可能性がある。その信念を持てるかどうか――それが、この言葉の根底にある問いかけです。人生の難局において、「手を差し延べる」こと自体がすでに解決の一歩である、という姿勢を養うきっかけになります。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

スウェーデンにおけるルター派的倫理観や北欧政治文化の中では、「運命」は神の摂理に近いものとして語られることもあり、単なる偶然や宿命とは異なる深みを持つ。よって、“運命に手を差し延べる”という表現には、信仰的・能動的倫理観が含意されている点に留意が必要です。

語彙の多義性:

「運命(fate/destiny)」は文脈により「未来に定められた結果」「不可避の出来事」など複数のニュアンスを含みます。また、「手を差し延べる」は文字通りの行為ではなく「助けようとする/介入する」という比喩表現であるため、誤解を避ける訳語選定が求められます。

構文再構築:

原文構造を直訳すると読解が困難になる可能性があるため、「~こそが最も確実な手段である」といった倒置表現は、英訳時には “The most certain way to ease the cruelty of fate is to…” のように構文を再構築する必要があります。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「運命を変えようとする意志が、運命そのものをやわらげる。」

思想的近似例:

「運命は降りかかるものではない。迎えに行くものである。」── 出典未確認

「Fortune favors the brave(運は勇者に味方する)」── ラテン語格言(英語版)