偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

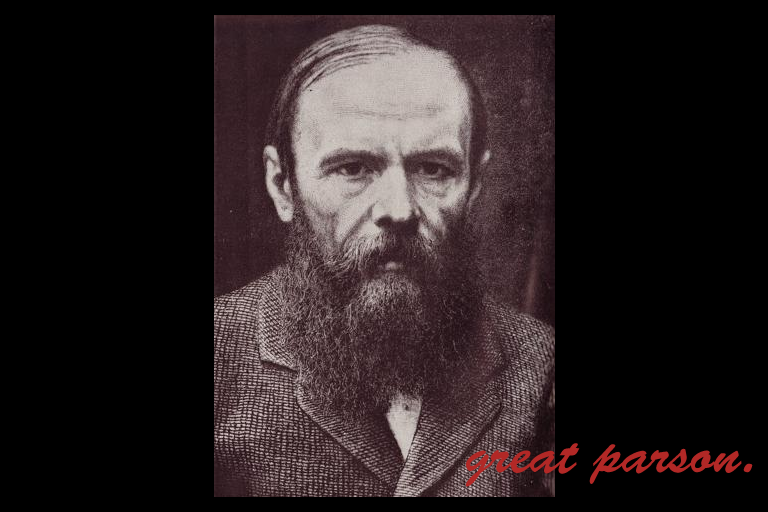

確かその通りだ。それを意識して打破しようとしても、なかなか変えられるものではない。例えば私なら幼少期に両親に理不尽をされ、そして宗教を強要されたことで、根底に誰よりも理不尽を嫌う自分と、誰よりも自由を愛する人格が植えついたわけだ。そしてそれが行動の規範となっていて、今の自分の生活を支配していると言っていい。

これを意識的打破しようとしても、例えば、『窮屈なところに入ってみる』ことをしても、それは長くはもたない。自分の身体が、まるで食べるとアレルギー反応が出て、それ以上食べられないように、拒絶反応を示し、その行動を取れないのだ。

それに、間違っていることだとわかっていることだって出来ない。例えば、オムツで排泄していた『前半戦』の時代の記憶をすっかり忘れる努力をして、それから後に蓄積して覚えたはずの、『トイレで用を足す』という習慣を、今、意識的に覆そうと思っても出来ない。従って、確かにドストエフスキーの言う通りだ。

また、バーナード・ショーはこう言ったが、

そこには『自己愛』という感情も介入しているわけだ。自分がそれまで蓄積してきた経験や思い出、スキル、知識、それらを『無駄にしたくない』と思う心が人間にはある。

以上、様々な理由から人間はドストエフスキーの言う通りだ。ただし、トーマス・フラーが、

と言った様に、習慣は支配されるものではなく、するものでなければならない。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。