偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

『調和』というのは、不仲なく、スムーズに、和気あいあいとしていて、意見が一致しているという意味である。考えたこと、喋っていること、実際にしたこと、この3つが『調和』しているならば、自分の心は充足感で満ちている。しかし、考えたこととは違うことを喋ってしまったり、あるいはしてしまうことが、人間にはよくある。そういうとき、自分の心は(失敗した)という後悔の念で満ちているだろう。そう考えると、

(お風呂上がりにヨーグルトを食べたいなぁ)

と思い、

と言ってコンビニでヨーグルトを買い、実際にお風呂上がりにヨーグルトを食べる。 これだけで、人は幸せになれるのである。これが簡単でわかりやすい例だ。

では例えば、ルソーのこの記事に書いたような、

『手をあげられなかった時期の自分』は、どうだろうか。その3つが、調和しているだろうか。しているなら、なぜ『あげられなかった』などという言い回しになっているのだろうか。そして、なぜ最後に、『私の人生はあの時から始まった』と締めくくっているのだろうか。

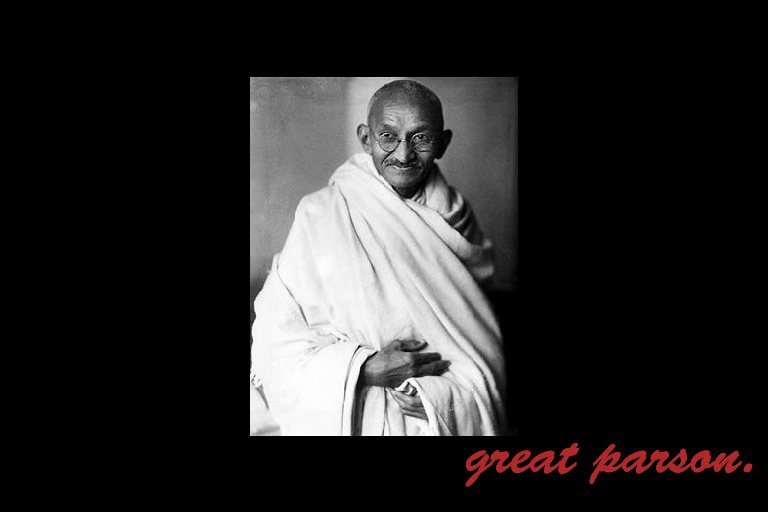

『君が考えること、語ること、すること、その3つが調和しているとき、そのときこそ幸福はきみのものだ。』

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。

『38の黄金律』へ