偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

偉人

偉人

運営者

運営者

Contents|目次

考察

これは非常に興味深い言葉だ。この手のテーマについて私は極めて造詣が深い。何しろ、小学生の頃から意識していたテーマである。私はよく、手柄を人に取られたものだった。しかし、小学生という自我も曖昧な頃、判断も未熟ゆえ、その問題は宙に浮き、闇に消えて、あるいは捏造されることがほとんどだった。だが確かに『違和感』として記憶に刻み込まれ、今もこうして覚えているのだから、間違いないのだ。

だが、あまりこれは公言できることではない。『手柄を取られた』などと、アメリカでは当たり前だが、『恥の文化』が浸透するこの日本という国では、その行為に対する『恥』がある。何しろ『粋』という心意気があって、

(別に、手柄を取られてもいいじゃないか。)

という懐の深さが、人間の器を決めるという考え方があるのだ。そんなこんなもあって、私は実に20数年間、この『誇示』と『自己主張』の違いについて悩まされ、これまた宙に浮かせて漂わせ、曖昧のままにしていた。しかし、人生を前に進めていくと、どうもその『違和感』が肥大化していき、見て見ぬフリが出来なくなってきたのだ。

そんなあるとき、『心のブレーキの外し方』という本にこう書いてあったのを見た。

あなたがプラスに成長することを、無意識的にでも邪魔してくるような人たちは、そもそも”友達”と呼ぶに値しないのです。

なるほど。私はまるで『ピエロ』だった。

ここにあったのは、ピエロのパラドクスである。

パラドクス=逆説。

つまり、友を失うまいと思ってヘラヘラして媚びへつらって、あるいは『違和感』を隠蔽して同調、追従し、調子を合わせていた。しかし、実際はそれをするたびに周囲からは(八方美人め)と思われ、あるいは(こいつは人を楽しませるのが好きでやってんだよな)と誤解され、あるいは本当の顔をさらけ出さないことによって本当の理解者と出会う機会を、損失してしまっていたのだ

イプセンは言った。

イチローは言った。

本当の友人とは何か。いや、確かに前述したような人間が、人間の大多数を占めている。人間とは最初から、いや、恒久的に、愚かで未熟な群衆の一人一人なのだ。だが、友人に対する理想が高いことは、むしろ矜持である。

『自分が努力して名をあげる望みのない者は、人が自分の位置まで落ちるのを喜ぶ。』

つまり私は、『自分で努力して名をあげる望みのない者』からよく『嫉妬』され、その手柄を取られたり、あるいは自分のいる位置にまで引きずり降ろされそうになった経験をたくさん持っている。彼らは決して『友人』ではない。友に該当するような行動を取らなかったからだ。しかし、だとするとこの世に『真の友人』など一人もいないことになる。人間は皆自分勝手だ。自分の成長を純粋に喜んでくれるのは、実の親以外には思い当たらない。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。

『38の黄金律』へ

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

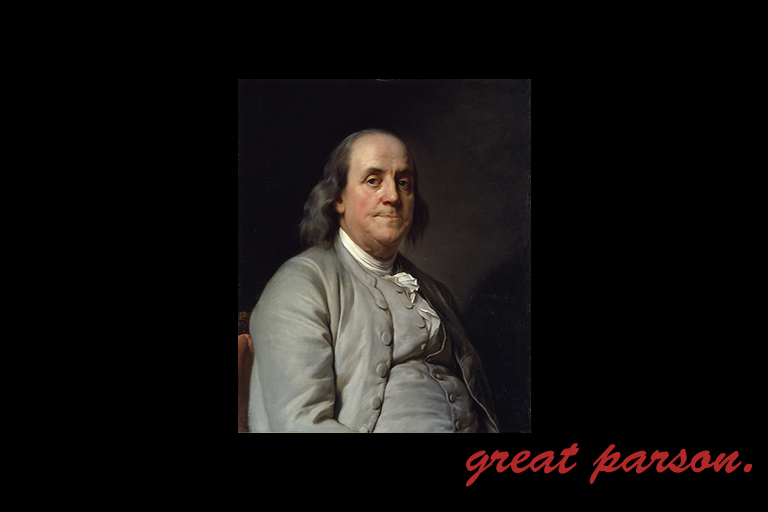

ベンジャミン・フランクリン『自分が努力して名をあげる望みのない者は、人が自分の位置まで落ちるのを喜ぶ。』

一般的な解釈

この言葉は、「他人の成功を羨み、足を引っ張ろうとする心理の本質を突く」という趣旨を持っています。ベンジャミン・フランクリンは18世紀の啓蒙時代に生き、自己修養と市民的美徳を重視した思想家として知られています。この発言は、社会階層の中で努力による向上が困難な状況にある人々が、ときに他人の失墜に安心や快感を見出すという人間心理の陰の側面に警鐘を鳴らすものです。現代においても、嫉妬やネット炎上などに通じるメンタリティとして言及されることがあり、倫理的・社会的観点からの考察に値する言葉とされています。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「私は他人の成功にどう向き合っているだろうか?」という問いを私たちに投げかけます。誰かの努力や成果に対し、心から称賛できているか。それとも、自分が努力を怠っているときほど、他人の挫折に安堵していないか――そうした内面の動きに気づくことは、自己の成長に向けた第一歩です。この言葉は、人の足を引っ張るのではなく、自らの地盤を高めようとする姿勢の大切さを強く訴えているのです。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

この発言には、18世紀アメリカの「自助努力」に価値を置く啓蒙思想が反映されています。当時は「名をあげる(success)」ことが市民的理想とされ、それに向けた努力をしない者に対する倫理的批判が表立って語られました。現代においては、格差や構造的問題の観点を加味した読み直しも求められます。

語彙の多義性:

「名をあげる」は直訳すると “gain fame” や “rise in status” になりますが、状況によっては “achieve success” や “make a name for oneself” など文脈に応じた訳が必要です。また「望みのない者」は “those without hope” だけでなく、”those who give up trying” と意図の差に注意が必要です。

構文再構築:

原文の主語と構造がやや複雑なため、翻訳時には明快な主語構成と因果関係の再整理が求められます。たとえば、「Those who see no hope of rising through effort tend to rejoice when others fall to their level.」のように再構成すると、意味が明確になります。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「努力して上に行けない者は、他人が堕ちてくるのを喜ぶものだ。」

思想的近似例:

「人は自分の失敗より、他人の失敗に安心する」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

「Mediocrity envies greatness; it does not aspire to it.」── 英語圏の類似表現(出典未確認)