偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

偉人

偉人

運営者

運営者

考察

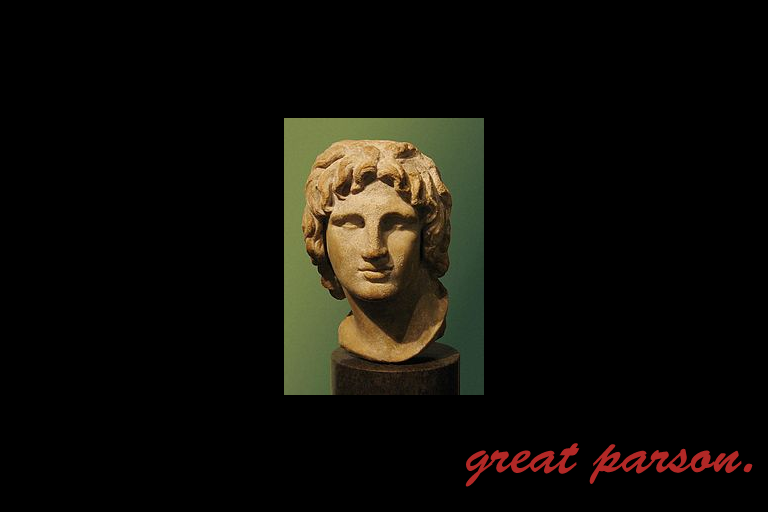

エジプトからインドにまたがる広大なマケドニア帝国を築いたアレクサンダー大王こと、アレクサンドロス。彼の東方遠征が結果的にギリシャ文化とアジア文化の融合を生み出したのだ。いわゆる、『ヘレニズム文化』である。ちなみに、仏教において、ブッダ、つまりゴータマ・シッダールタは、『偶像崇拝をするな』、つまり、『特定の個人を崇拝するようなことをするな』と言って諭した。そしてその教えはシッダールタの死後、数百年間において、守られてきた。しかし、このヘレニズム文化によってギリシャ文化とアジア文化が融合したことにより偶像が出来てしまった。これが仏像の起源であると考えられている。

アレクサンドロスのその道のりは単調なものではなかった。遠征中に、『アレクサンドロスが帰国する』というデマが兵士の間に広がった。長い遠征に疲れていた兵士たちはそれを聞いて大喜びした。だが、世界帝国建設を目指していたアレクサンドロスは、帰国どころか、まだまだ東へ行くつもりだった。

アレクサンドロスは、疲弊した兵士たちに言った。

『去る者は去れ。たとえ少数でも、その意思のある者と共に、私は遠征する。』

それを聞いた兵士たちは心を打たれ、大王と共にどこまでも行くことを決意した。それが、大きな結果を生み出したというのである。『諦める』のは、簡単だ。長い道のりを歩くか、諦めて横に寝そべるか、誰がどう考えても、どちらが”楽”な選択肢なのかは、明白だ。だが、”楽しい”道とは、どちらだろうか。このたった一度の人生において、 ”楽”と”楽しさ”、我々はどちらの道を選択することが、求められているのだろうか。

人生なんていつでも終わらせることが出来る。それならいっそ、一度死んだつもりで、残りの人生を存分に生き貫いてみてはどうだろうか。『命を使い切る』。こういう考え方で生きる人生こそ、生きがいのある、悔いのない人生だ。

名言提示(再掲)

アレクサンドロス三世『去る者は去れ。』

一般的な解釈

この言葉は、「自らの意志を持たぬ者、忠誠を保てぬ者に未練を抱かず、ただ去ることを認める」という趣旨を持っています。アレクサンドロス三世は、マケドニア帝国の王として東方遠征を指揮した過程で、離反しようとする兵士や部下に対してこの言葉を発したとされています。統率者としての揺るぎない意志と、行動によって忠誠を示す者だけを率いるという哲学的姿勢が、ここに表れています。この発言は、指導者の覚悟や選別的判断の象徴としても評価されることがあります。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「自分が本当に付き従うべきものは何か」という問いを読者に与えてくれます。困難な道において、自分は信念を持って残るのか、それとも離れるのか――その選択には、自分自身の覚悟が問われています。現代においても、迷いや妥協が入り交じる場面で、この言葉は一種の覚醒の呼びかけとして機能しうるでしょう。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

古代ギリシア・マケドニアの軍隊文化では、王のカリスマと統率力は絶対的なものとされていました。「去れ」という命令形は、単なる放任ではなく、「自ら選べ」という強い自己決定の要求として受け取る必要があります。

語彙の多義性:

「去る者」は英語では “those who wish to leave” や “deserters” など複数の表現に訳され得ます。文脈に応じて、忠誠を捨てた者/立ち去る決断をする者というニュアンスの違いに留意が必要です。

構文再構築:

「去る者は去れ」は “Let those who want to leave, leave.” や “Let the deserters go.” など、英語では命令形+目的語の再配置が必要です。シンプルながら意志の強さを伝える文体が求められます。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「忠義なき者は、ここに残るべきではない」

「意志なき者よ、去れ」

思想的近似例:

「汝の心に従え」── キリスト教思想における自由意志の肯定

「去る者は追わず」── 日本の諺(出典未確認)

“Let them go.” ── 一般英語表現(明確な発言者名なし)