偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

自分の人生に不満を言うことも出来るが、満足を言うことも出来る。

小説家、井上靖はこう言い、

阪急グループ創始者、小林一三はこう言う。

人生で直面する事実をどうとらえるかは、自分次第だ。

ヘルマン・ヘッセは言った。

あるいは、ブッダはこう言っている。

ソクラテスならこうだ。

カギは『贅沢』と『満足』の違いにある。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。

『38の黄金律』へ

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えて見ましょう。

名言提示(再掲)

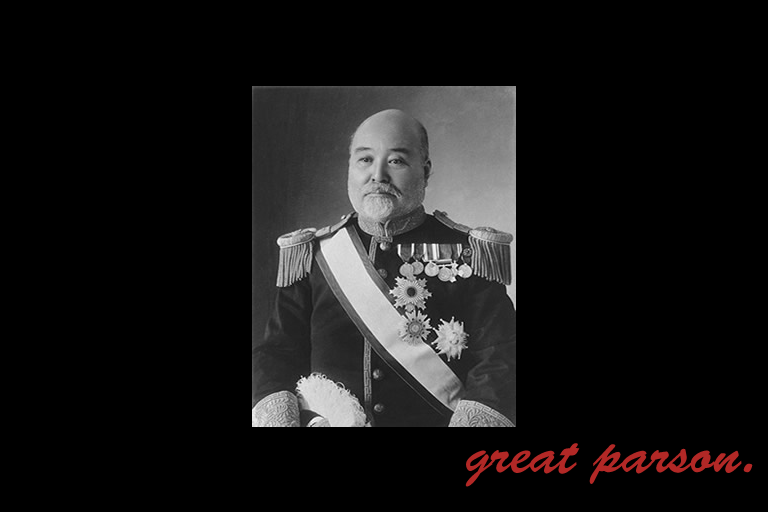

高橋是清『授かった仕事が何であろうと、常にそれに満足して一生懸命にやるなら衣食は足りる。』

一般的な解釈

この言葉は、「与えられた環境や職務に誠実に向き合い、真剣に取り組むことで生活は成り立つ」という趣旨を持っています。高橋是清は、教育者・官僚・政治家と多様な職務を経験しながら、決して職業の大小で自らを測ることなく、常に「責任を果たすこと」に重きを置いていました。この言葉には、個々の職業に優劣をつけるのではなく、いま与えられた役割の中で最善を尽くすことが人生の安定につながるという倫理観が宿っています。勤労観や職業倫理の視点からも、現代に通じる価値ある示唆です。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「私は今の仕事に対して、どれだけの満足と真剣さを持っているだろうか?」という問いを私たちに与えてくれます。仕事の価値を他人の評価や条件によって測るのではなく、自分の誠実な姿勢と意識によって測るという考え方は、自己の内面に責任を取り戻す態度を育てます。どのような職であっても、「満足して一生懸命にやる」という基本姿勢が、人生の土台を支えてくれる――この実直な思想は、日々の選択と向き合う際に重要な道標となるでしょう。

翻訳注意・文化的留意点

この言葉に含まれる表現や語調は、直訳では意味が失われやすい可能性があります。翻訳にあたっては以下のような注意が必要です。

文化的背景:

「衣食は足りる」という表現は、日本文化における生活安定の象徴であり、「最低限の生活は守られる」といったニュアンスが込められています。英語圏においては “make ends meet” や “get by” などが対応し得ますが、経済的貧困と結びつけすぎると文意がずれてしまうため、「必要十分な生活」という前提を維持することが重要です。

語彙の多義性:

「満足する」は “be content with” とも “take satisfaction in” とも訳されますが、ここでは「自らの任務に誠実に取り組む姿勢」が主眼のため、”find contentment in one’s work” や “be sincerely engaged in” などの表現がより文脈に合致します。

構文再構築:

原文の文構造をそのまま訳すと冗長かつ曖昧になるため、条件文を2文に分けて再構築するのが適切です。例:

“No matter what work one is given, if one accepts it wholeheartedly and works diligently, one will always have enough to live on.”

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「どんな仕事でも、心を込めて努力すれば、生活は成り立つ。」

「与えられた役割に満足して働けば、生きていくには十分である。」

思想的近似例:

「働かざる者食うべからず」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

「Do your work with all your heart, and you will find reward in it.」── ※英語圏格言(出典未確認)