偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

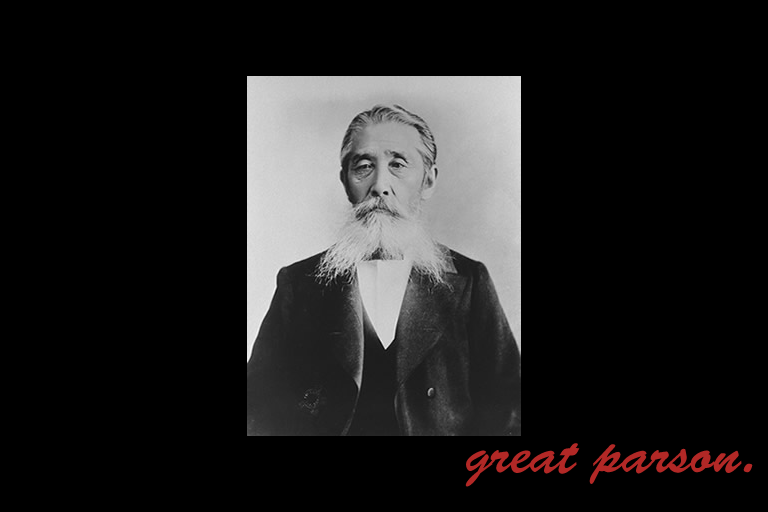

総理大臣として遊説中、短刀で数か所を刺された板垣退助。月日が経ち、出獄した加害者がのちに暴漢に刺された後板垣はそう言い、退院後、謝罪しに来たその暴漢に、

と言った板垣退助。彼はこうも言った。

『自由とは天地自然の普遍的な原理であり、人は自由によって生まれ、国はそれによって存立するものである。自由がなければ、人は人生を完遂することはできず、国は国家を維持することができないものである。』

『自由』こそが、人生のカギ。『人生』が確立することが、国家運営のカギ。しかし『自由』の定義はなかなか容易ではない。ルソーは、自身の著書『人間不平等起源論』の文中に、

「人間が一人でできる仕事(中略)に専念しているかぎり、人間の本性によって可能なかぎり自由で、健康で、善良で、幸福に生き、(中略)しかし、一人の人間がほかの人間の助けを必要とし、たった一人のために二人分の蓄えをもつことが有益だと気がつくとすぐに、平等は消え去り、私有が導入され、労働が必要となり、(中略)奴隷状態と悲惨とが芽ばえ、成長するのが見られたのであった」

と書き、『働くことは既に自由ではない』という発想を持った。

また、ダイバーシティ(多様性)についても疑問点があり、要は、異国、異宗教の間で争いが起きていることを考えた時、

『人間は、自由で、一人一人違うから面白い!』

といううたい文句には、首をかしげざるを得ない。だとしたら、無実の人を殺すテロリストも『多様性だ』と言って、容認しなければならない。『いやそれは違う』は、そのテロリストには通用しない。なぜなら彼らは自分たちの行為が、正しいと思ってやっている。だとしたらそこには『意志』があり、ダイバーシティを容認するなら、その意志を尊重しなければならない。

アメリカの作家、ディキンソンはこう言った。

そういうことになってしまうのである。しかし、それを踏まえたうえで考え直しても、『人間は自由であるべき』という発想が正しいことを、私は強く確信している。自由とは何だろうか。求めれば求めるほどそれを捕まえることが出来ない印象を持つ。

関連リンク:ルフィ『支配なんかしねぇよ この海で一番自由な奴が海賊王だ!!』

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。

『38の黄金律』へ

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えて見ましょう。

名言提示(再掲)

板垣退助『板垣死すとも自由は死せず。』

一般的な解釈

この言葉は、「個人が死んでも、理念や思想は永遠に生き続ける」という信念を表したものです。

板垣退助は、明治期の自由民権運動を牽引した政治家であり、この言葉は彼が暗殺未遂事件で重傷を負った際に発したとされます。国家の近代化と国民の自由を訴え続けた板垣にとって、「自由」は個人の命よりも価値ある理念であり、その普遍性を訴える象徴的な言葉として知られています。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「自分が信じる価値は、自分の存在を超えて残るものか?」という本質的な問いを読者に与えてくれます。

利己的な行動ではなく、未来に残すべき信念が自らの中にあるか――それを問うことで、この言葉が持つ歴史的重みと精神性がより深く響きます。また、信念に殉ずることと理念の継承というテーマにおいて、個人の死生観と社会的使命の交差点を浮かび上がらせます。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

この言葉は、明治時代の「自由民権運動」と結びついており、「自由」は単なる個人の自由ではなく、国家の近代化・民主主義確立という文脈での価値です。西洋のリベラリズムと一対一で置き換えると、語義のズレが生じやすいため、背景の説明が重要です。

語彙の多義性:

「自由(じゆう)」という言葉は、英語の “freedom” や “liberty” に相当しますが、翻訳時にはどちらを使うかでニュアンスが変わります。特に”freedom”は個人的自由を指しやすく、”liberty”は制度的・政治的文脈に合致するため、後者が適切です。

構文再構築:

原文の倒置的表現を英語で再現する際は、”Though Itagaki may die, liberty shall never perish.” のように、荘厳な構文で理念の永続性を強調する形が望ましいです。あえて古風な文体を用いることで、歴史的重みを保てます。

出典・原典情報

出典不明。原典は確認されていません。

異訳・類似表現

異訳例:

「板垣が死んでも、自由という理念は決して滅びない。」

思想的近似例(日本語):

「志は人にあらずして、道にあり。」

類似表現(英語圏):

“You may kill a man, but you can’t kill an idea.” ── メルヴィン・トルーマン(または同趣旨を持つ多数の民権運動家)

関連する『黄金律』

『この世には、自分にしか歩けない道がある。その道を歩くのが人生だ。』

『この世には、自分にしか歩けない道がある。その道を歩くのが人生だ。』