偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

『箴言(しんげん)』とは、格言と同じような意味だ。教訓の意味を持つ、短い言葉ということである。

カミュは言った。

藤子不二雄も、

『わたしは出身が幼児漫画ですから、徹底的に「セリフは簡潔でわかりやすく」と仕込まれたんです。』

と言ったが、『普遍的なニーズ』を押さえてあるかどうかというところを見れば、書き手や発信者の、心の内が、露呈する。

私はトロツキーのこの記事で、

トロツキーの言葉は全部、わかりづらい。当たり前のことを難しい言葉を使って喋っているような印象を受ける。

と書いたが、トロツキーはもしかしたら他人の意志などお構いなし、という人間だったのかもしれない。いや、やはり私がまだ未熟なだけだろう。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。

『38の黄金律』へ

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えて見ましょう。

名言提示(再掲)

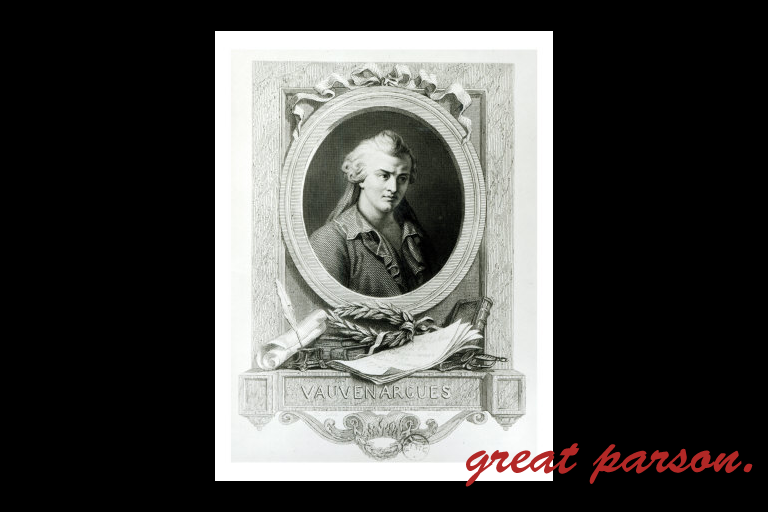

ヴォーヴナルグ『格言は、哲学者たちの機知のほとばしりである。証明のいる箴言は、表現の下手な箴言である。箴言は書き手の心を暴露する。』

一般的な解釈

この言葉は、「格言や箴言は、短く鋭く核心を突くものであり、その完成度こそが思考の深さを物語る」という主張を含んでいます。ヴォーヴナルグは、抽象的議論を重ねるよりも、凝縮された表現の中に真理を込めることを重視しました。証明や解説が必要な箴言は、それ自体に説得力が欠けているという観点から、言葉の洗練度と言葉遣いの倫理性に鋭い視線を注いでいます。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「自分の語る言葉は、自分の本質を露呈していないか?」という視点を与えてくれます。短い言葉ほど、書き手の思想・価値観・覚悟が滲み出るものです。あなたが名言を読んだり書いたりするとき、それは単なる言葉遊びではなく、自己の内面と向き合う鏡になっているでしょうか? 書いた言葉に、あなた自身の生が宿っているか――その問いが、この言葉と響き合うかもしれません。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

18世紀フランスでは、箴言・警句・機知を洗練の証とする文化がありました。ヴォーヴナルグもまた、パスカルやラ・ロシュフコーに連なる警句文学の伝統を意識し、知性と表現力を重ね合わせる姿勢を持っていました。そのため、「表現の技量が思想の質を左右する」という価値観は、当時の文化的コンテキストに根ざしています。

語彙の多義性:

「格言(maxim)」や「箴言(aphorism)」は、英語圏でも類語の使い分けが微妙であり、哲学的文脈か文学的文脈かで適訳が異なります。また、「暴露する(reveal / expose)」も、単に情報を明かすというよりは、無意識的に「本音が漏れる」といった含意を含み、文体選定に慎重さが求められます。

構文再構築:

英訳に際しては、三文のテンポと論理の関係性を維持することが重要です。例:

“A maxim is the flash of a philosopher’s wit. A maxim that needs proof is poorly expressed. Every maxim reveals the heart of its author.”

リズムと意味の明快さを両立する翻訳が必要です。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「格言とは、哲学者のひらめきが凝縮されたものである。証明が必要な格言は、語り手の力不足の現れだ。そして、すべての格言は、その人の魂を映す鏡である。」

思想的近似例(日本語):

「言葉には、その人の心の奥底がにじみ出る。」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

思想的近似例(英語圏):

“Every aphorism is a piece of autobiography.” ── Friedrich Nietzsche(フリードリヒ・ニーチェ)