偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

Contents|目次

考察

苦労して蓄積した、構築した、あるいは建築した努力は、決して裏切らない。それが樹木だ。立派な樹木になればなるほど、その影は大きく立派になる。しかしその影は、『その木に反応しただけ』の実態に過ぎない。つまり、『木の影』はこれらによって『木』を『後で』評価した実態である。

影が先ではなく、木が先にあることが条件だった。木が無ければ、その影もなかった。そう考えるとある種の虚しさやバカバカしさが頭をよぎってしまうものである。

マザー・テレサはノーベル平和賞を受賞したときにインタビューで、『世界平和のためにわたしたちはどんなことをしたらいいですか』と尋ねられたときにこう言った。

そのインタビュアーは、彼女が『ノーベル平和賞を受賞した』から、インタビューしたのだ。彼女の運動の本当の応援者であれば本質をとらえているはずで、そういう無知な質問をしなかった。世界平和はマザー・テレサが魔法をかけて起こす奇跡ではない。一人一人の心がけが大事なのだ。そのことは記者も知っていたはずだった。しかし、『木の影』に目を向けた無知な記者は、そう質問してしまったのだ。

(もしかしたら…)

何を期待していたかは知らないが、この世に魔法使いはいないし、楽をして富と名声を得られるようなことはあり得ない。『木の影』に目を奪われている人間は、本当に肝心な『樹木』に目を向けない。樹木が、どういう根を張り、どういう害虫や災害に遭い、その中で、断固とした枝を伸ばし、栄光という木の実を実らせたか、本当に着目しなければならないのは、そこなのである。

しかし、『『中国古典』の教え』の『史記』にはこうある。

『地位が上がったり下がったりすることによって、付き合いの深さが良くわかる』

こちらが調子のいい時は放っておいても人は集まるが、落ち目になると、さっと去っていく。遥か昔から今において、変わることのない愚かな習性である。 本は続けてこう言う。

『だが、初めからそれが人情だと心得ていれば、人が寄ってきたからといって喜ぶこともないし、去っていったからといって嘆くこともないのである。』

『木の影』は文字通り『幻影』だ。それを追うのが人間だとすれば、確かにストレスからは解放される。だがしかし、『幻影』を追いかけて『本質』を見誤るのが人間などと、人間もなめられたものだと、思わないだろうか。私は思う。だから私はこれからも樹木に目を向ける。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

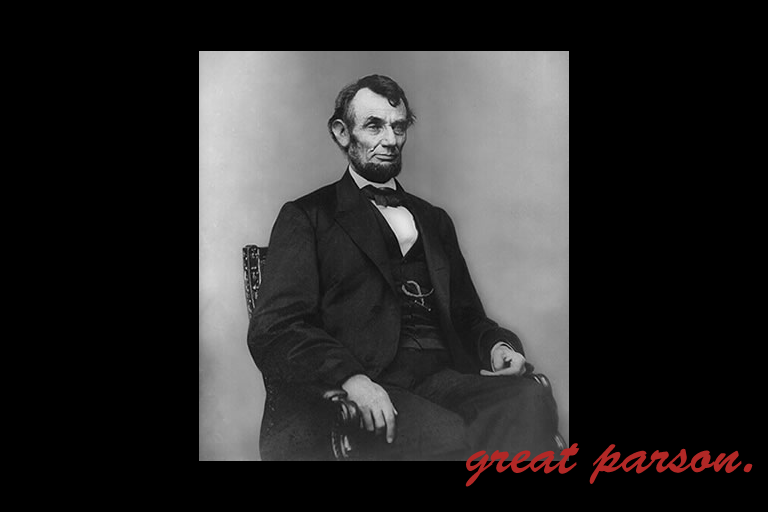

リンカーン『人格を樹木だとすれば、名声はその影のようなものだ。その影は樹木について私達が考えたものだが、樹木は樹木そのものだ。』

一般的な解釈

この言葉は、「実体としての人格と、それに対する外的評価(名声)とは本質的に異なる」という趣旨を持っています。リンカーンは、政治的混乱と社会的対立が続く19世紀アメリカにおいて、誠実さや内面の一貫性を重視する姿勢を通じて、個人の本質とその印象とのズレに言及しました。この発言は、道徳哲学や人間観においても、自他の評価にとらわれすぎない生き方を示すものとして評価されています。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「他者からの評価と、自分の本質とを混同していないか」という視点を私たちに与えてくれます。日々の行動や選択の中で、自分自身の価値を外からの声や影に委ねてしまっていないか――この問いかけこそが、人格という「樹木」をどう育てていくかという根本的なテーマに繋がっていきます。

翻訳注意・文化的留意点

この言葉に含まれる表現や語調は、直訳では意味が失われやすい可能性があります。翻訳にあたっては以下のような注意が必要です。

文化的背景:

西洋思想において「人格(character)」と「名声(reputation)」の区別は重要視されており、キリスト教道徳や禁欲倫理の影響も背景にあります。日本語では両者が混同されやすいため、翻訳の際は意図的な区別が求められます。

語彙の多義性:

「影(shadow)」は単なる形状や模様を指すだけでなく、「見え方」や「幻影」という意味でも用いられます。また、「人格(character)」も性格・品性・道徳性など多様な意味を持ち、文脈によって訳し分けが必要です。

構文再構築:

“If I were to consider character as a tree, reputation would be its shadow.” という仮定構文は、比喩を通じて価値観の優先順位を示しています。日本語では、比喩の構造と語順の再整理により、中心となる意義が明確に伝わるよう再構築する必要があります。

翻訳文に説得力を持たせるには、「文意に応じた構文選定」が重要です。

例:『その通りだ』= Exactly. / You bet. / Damn right. など、文脈依存の選択が必要です。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「人格が樹そのものであるとすれば、名声はその影にすぎない。影は人々が見るものであって、本質はあくまで樹だ。」

思想的近似例:

「実るほど頭を垂れる稲穂かな」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

「Character is like a tree and reputation like its shadow. The shadow is what we think of it; the tree is the real thing.」── 出典未確認(英語圏での類似表現)

関連する『黄金律』

『人の評価に依存することの愚かさを知れ。依存しないなら強い。』

『人の評価に依存することの愚かさを知れ。依存しないなら強い。』