偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

偉人

偉人

運営者

運営者

考察

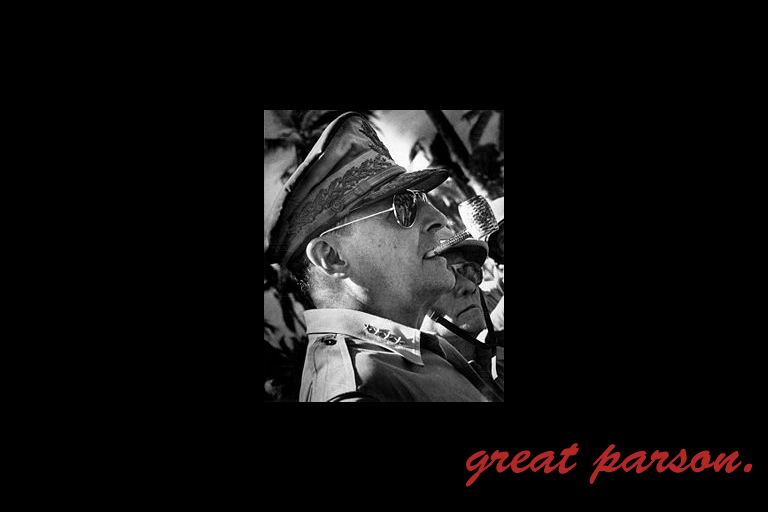

1929年の世界恐慌に伴って、生活が苦しくなった軍人たちが臨時の生活資金を求めて、フーバー大統領がいるホワイトハウスに詰めかけた。もちろん、苦しいのは一般市民も同じだが、自らの命を懸けて国家に尽くしてきた軍人たちに同情する声もあり、世論は賛成と反対の真っ二つに分かれた。だが、マッカーサーは元軍人の立場でありながら、陸軍の戦車隊を出動させて、容赦なく退役軍人たちを排除。そしてこう言ったのだ。

『軍人が国家に対してねだるようなことはしてはならない。』

この毅然とした態度で圧倒的な存在感を知らしめたマッカーサーは、その15年後、GHQの最高司令官として日本にやってくる。戦争に負けた日本人からすればマッカーサーは、しばしば『悪の権化』として批判されることもあるが、世界規模で見れば、それが彼が偉人である証拠なのかもしれない。

byエマーソン

Pythagoras was misunderstood, and Socrates and Jesus, and Luther, and Copernicus, and Galileo, and Newton, and every pure and wise spirit that ever took flesh. To be great is to be misunderstood….

(誤解されるのはそんなに悪いことだろうか。ピタゴラスは誤解された。 ソクラテス、イエス、ルター、コペルニクス、ガリレオ、 そして、ニュートンも誤解された。古今のあらゆる清純で賢明な魂も誤解を受けた。 偉大であるということは誤解されるということだ。)

彼が世界的に有名な軍人であることに変わりはないのだ。一流の軍人と言うべきか。日本のことや戦争のことは完全に排除してニュートラルに考えれば、自分の職務に理念を見出し、命を費やす覚悟を持った人間は、稀代の逸材になることは間違いない。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

ダグラス・マッカーサー『軍人が国家に対してねだるようなことはしてはならない。』

一般的な解釈

この言葉は、「軍人は自己の利益や特権を求めて国家に働きかけるべきではない」という趣旨を持っています。マッカーサーは、戦時と戦後を通してアメリカ軍を率いた人物であり、軍と国家の健全な関係を保つことの重要性を強く認識していました。彼のこの発言は、職業倫理の観点からだけでなく、民主主義における軍の在り方を問う思想としても評価されることがあります。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「自らの立場を利用して利を得ようとしていないか」という視点を私たちに与えてくれます。日々の行動や選択の中で、組織や社会に対して純粋な奉仕を意識できているか――この問いかけ自体が、マッカーサーの言葉と響き合います。真の誇りとは、求めることよりも、果たすことに宿るのかもしれません。

翻訳注意・文化的留意点

この言葉に含まれる表現や語調は、直訳では意味が失われやすい可能性があります。翻訳にあたっては以下のような注意が必要です。

文化的背景:

アメリカにおいては軍の政治的中立性が厳しく求められ、「軍人の自己主張」や「要求行為」は制度的にも倫理的にも問題視される傾向があります。日本語の「ねだる」という言葉の語感とは微妙な差異があります。

語彙の多義性:

「ねだる」は “beg” や “plead” といった訳語が考えられますが、軍人という文脈においては “lobby for privileges” や “solicit favors” などの婉曲表現のほうが適切な場合もあります。

構文再構築:

「〜してはならない」という禁止構文は、英語では “must not” / “should never” / “ought not to” などに置換される可能性があります。語調によって命令的にも哲学的にも響くため、ニュアンスの選定が重要です。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「軍人は、自らの利を国家に求めてはならない」

「国家への奉仕は、見返りを求めて行うものではない」

思想的近似例:

「官吏は官を利せず、利を以て官に臨むは卑しきなり」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

「Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country.」── ジョン・F・ケネディ

関連する『黄金律』

『この世には、自分にしか歩けない道がある。その道を歩くのが人生だ。』

『この世には、自分にしか歩けない道がある。その道を歩くのが人生だ。』