偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

つまり例えばヒトラーが、

と言ったことを考えても一目瞭然である。そりゃあ、一発でそこら一帯にいる人間100万人が死んでしまう爆弾を使って、消し飛ばしてしまえば、自分の掲げる正義の足を引っ張る者はきれいさっぱりいなくなる。つまり、『まかり通る』ことになる。だが、それは刹那であり、虚しい。『愛』や『真理』の様に、恒久的にそこに存在するものだけが、永遠の真実なのであり、それ以外は全て人為的に作り上げられた虚像である。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。

『38の黄金律』へ

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えて見ましょう。

一般的な解釈

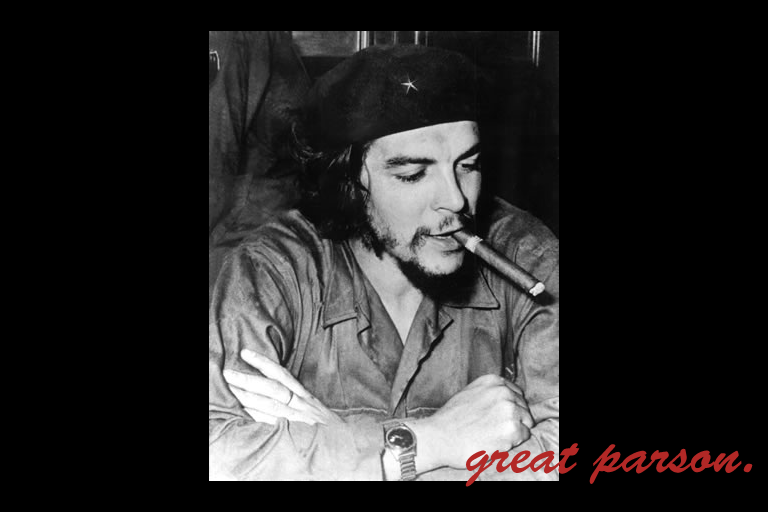

この言葉は、「一時的な正しさや事実も、時代や状況によって変化しうる」という相対的な真理観を示しています。チェ・ゲバラは、1950〜60年代の革命闘争と急激な社会変動の中に身を置きながら、理想や理念ですら固定化すれば暴力となる可能性を意識していました。この発言は、政治思想史における実践的マルクス主義の中でも特に「不断の批判と再構築」を重んじる立場として読み解くことができ、倫理的にも「柔軟な知性と内省の重要性」を訴えるものです。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「自分が信じている正しさは、時間が経っても通用するものか?」という根源的な問いを提示しています。日々の判断や価値観において、自分が何に基づいて行動しているのか、それが環境や時代とともにどう変わる可能性があるかを見つめる視点が、この言葉の核心をなしています。

語義補足・翻訳注意点

この名言に含まれる「真実」は、多義的な用語であり、文脈上では「当時における一つの合理的解釈」あるいは「変化しうる価値観や判断の結果」という準概念に近い意味を持っています。翻訳の際には、「truth(絶対的事実)」ではなく、「perspective」「perceived truth」などの訳語を用いて、柔軟で流動的な概念として捉える必要があります。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の出版物やオンライン資料で紹介されていますが、チェ・ゲバラ本人の手紙・演説・著作など一次資料における明確な出典は確認されていません。再構成・伝承的引用の可能性がある点に注意が必要です。

異訳・類似表現

-

「今日の正義が、明日の誤りかもしれない」

-

「今信じているものが、永遠に正しいとは限らない」

-

類似:「唯一確かなのは、すべてが変わるということだ」──ヘラクレイトス