偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

Contents|目次

考察

例えば野球やサッカーやバスケットボールという種目があって、それぞれ、それを本当に好きな少年がいて、各人、チームに入って、コーチに指導を乞う。

そんな事ひとつで考えたとしても、普通、傲慢不遜で越権的なコーチの意見なら、『ついて行きたい』と思うことは無いだろう。辞めて違うチームに入ることを検討することもある。

『傲慢不遜』と言っている時点で、自分本位である。自分以外の事は何も考えていない。つまり他人の気持ちなど考慮しない。自分のやり方が正しく、実際にそれで結果を出していることも手伝って、益々その高慢な態度は加速する一方だ。そんなコーチを(利用してやる)という人間はいても、『ついて行きたい』と思う生徒はいない。

だが、そこに『考慮された上での高圧的な態度』があるのであれば、それは、そうはならない。つまり『ついて行きたい』という生徒が現れることになる。

恩師は言った。

『わかっちゃいるけど、わかっちゃいけない。』

世の中にはいろいろな人がいる。それぞれの環境に多様性があり、差異がある。ある人は、親から虐待を受けていたり、ある人は虐め、ある人は両親の離婚で貧乏な生活を強いられる人もいる。病気を患う人もいる。傷つきやすい人もいる。そんな多様性の中で我々は生きていて、それをまず大前提として『知っているコーチ』なら、コーチ(指導者)の名に相応しいのである。

そのうえで、恩師の言う様に、

『お前の気持ちはわかる。わかるが、だからといって何をしても許されるということにはならない。』

と言って、時には上から圧迫して押さえつけることが、『教育』になる場合もあるのだ。それなら、『考慮された上での高圧的な態度』になる。それだったらいい。そこには『愛』がある。愛がある人の背中は、大きい。大きい背中を見ると人は、寄りかかりたくなるし、追い越したくなる。どちらにせよ、ついて行きたいと思うことになる。

マラソンのQちゃんこと、高橋尚子選手をコーチした、小出監督はこう言った。

『確かに、僕の指導法は非常識かもしれない。十人いたら、その十人全員の指導法が違う。でもね、常識を守った延長線上に、勝利がない事も確かだがね。』

どちらにせよ非凡な教育者とは、凡庸であってはならない。傲慢不遜に陥り、上司になって越権的になるのは凡庸である。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

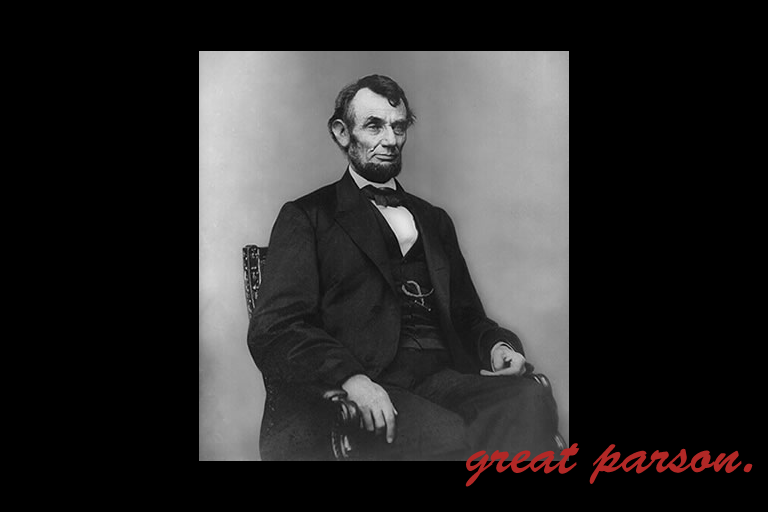

リンカーン『人間は、たとえ相手が自分の一番関心のある目標に導いてくれる指導者であっても、自分の気持ちを理解してくれない者には、ついて行かない。』

一般的な解釈

この言葉は、「人間は理性だけで動く存在ではなく、感情や共感もまた行動の決定に深く関わっている」という趣旨を持っています。リンカーンは、国家分裂の危機に際し、単なる政策の正しさでは人々の心を動かせない現実を理解していました。この発言は、指導者に必要なのは論理的説得力だけでなく、相手の気持ちや立場に寄り添う姿勢であるという政治的・人間関係的な観点からも評価されることがあります。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「私は相手の心に寄り添う姿勢を持っているだろうか?」「信頼を得るために、相手の立場を理解しようとしているか?」という視点を促します。指導的立場にある人だけでなく、日常の人間関係でもこの言葉は響くものです。どれほど正しい意見や正論であっても、それが相手の感情に配慮されていなければ、共感や協力は得られない――その現実に目を向けさせてくれます。

翻訳注意・文化的留意点

この言葉に含まれる表現や語調は、直訳では意味が失われやすい可能性があります。翻訳にあたっては以下のような注意が必要です。

文化的背景:

西洋文化では「共感」や「リーダーシップにおける感情知性(emotional intelligence)」の重要性が語られることが多く、特にリンカーンのような政治的・倫理的指導者の発言にはその価値観が色濃く現れています。翻訳においても、単なる合理主義ではない「共感の重み」を反映する必要があります。

語彙の多義性:

“understand one’s feelings” は、「気持ちを理解する」と訳すのが自然ですが、状況によっては「感情をくみ取る」「共感を示す」などの言い換えも文意に沿う形となりえます。また “follow” も単に「ついて行く」ではなく、「従う」「信頼して任せる」といった含意がある点に注意が必要です。

構文再構築:

英語では if〜even〜 のような複雑な構文が使われることも想定されるため、日本語に訳す際は「たとえ〜でも」「〜であっても」のように譲歩構文を自然に再構成しつつ、冗長にならないようバランスを取ることが求められます。

翻訳文に説得力を持たせるには、「文意に応じた構文選定」が重要です。

例:『その通りだ』= Exactly. / You bet. / Damn right. など、文脈依存の選択が必要です。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「どんなに正しい道を示されても、心をわかってくれない人には人はついて行かない。」

思想的近似例:

「人は論理では動かない。感情で動き、論理で正当化する。」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

「People don’t care how much you know until they know how much you care.」── セオドア・ルーズベルト(※出典未確認)