偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

Contents|目次

考察

『予測できる事態』に備えるのは当たり前で、『不測の事態』にも備える。これが出来る人間は、厳選される。予測できる事態について、どれだけ準備万端な備えを行っているか。これをきちんとやれるだけで、その人の周囲からの信頼は絶大だ。

男性

男性

男性

男性

そういう評価を得ることだろう。だが、この『不測の事態に備える人』というのは、それを超越している。だから、超越しすぎて周囲はむしろ、理解が追いつかないこともあるだろう。

(そんなこと起こるわけないよ。)

(今までも起きなかったしな。)

(考えすぎなんだよ。)

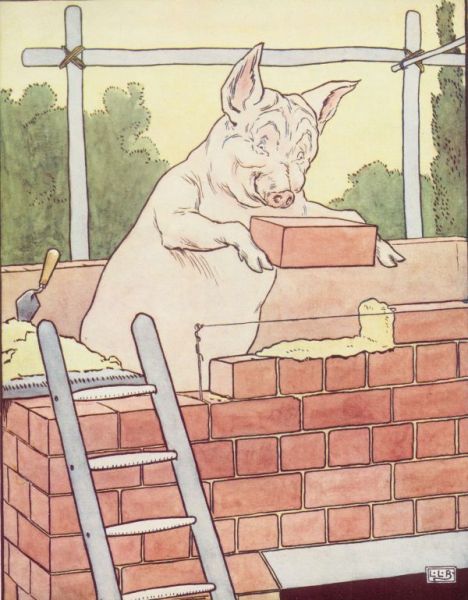

そういう風に思われることもあるだろう。だからこそ『不測』なのだから。『三匹のこぶた』の話を思い出してみると良い。母親が、自活するように三匹のこぶたを外へと送り出す。

一匹目のこぶたは、ワラで家を建てた。しかし、狼が来てそのワラを吹き飛ばし、こぶたは食べられてしまう。二匹目は、木だ。だが、あまりワラと大差が無かった。食べられてしまった。三匹目はどうだ。レンガだ。時間はかかったが、丈夫な家が出来た。

狼は入ることが出来なかった。何とか煙突から登って侵入しようと試みるが、それすらも見抜いた三匹目のこぶたは、暖炉に火を焚き、鍋を用意して、煮えたぎる鍋の熱湯に狼を誘い込み、退治したのだ。三匹のこぶたにとって、何が『予測できる事態』で、何が『不測の事態』だったのだろうか。彼らは母親から『狼には気を付けろ』と、本当に言われなかっただろうか。

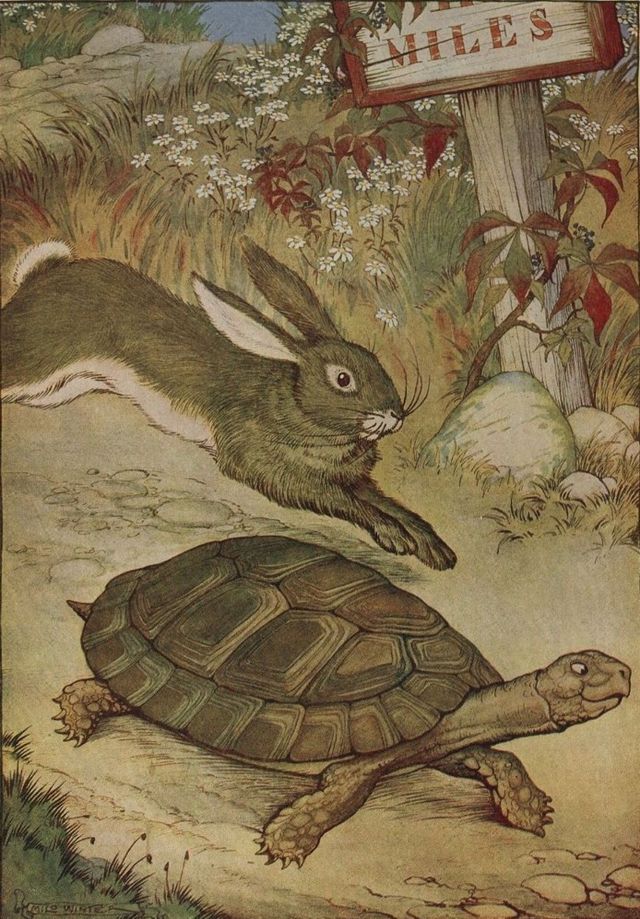

『アリとキリギリス』や、

『ウサギとカメ』然り、

横着をして、怠惰で自堕落な思い上がった者は、必ず痛い目に遭う。

そりゃあ怠けた方が『楽』だ。なにしろ、準備しなくていい。それに費やす時間を、寝っ転がったり、遊んだりしていればいいのだ。しかし、『楽しくない』結末を迎えることを考えると、『楽』をするという選択肢は、いささか輝かしくは見えない。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

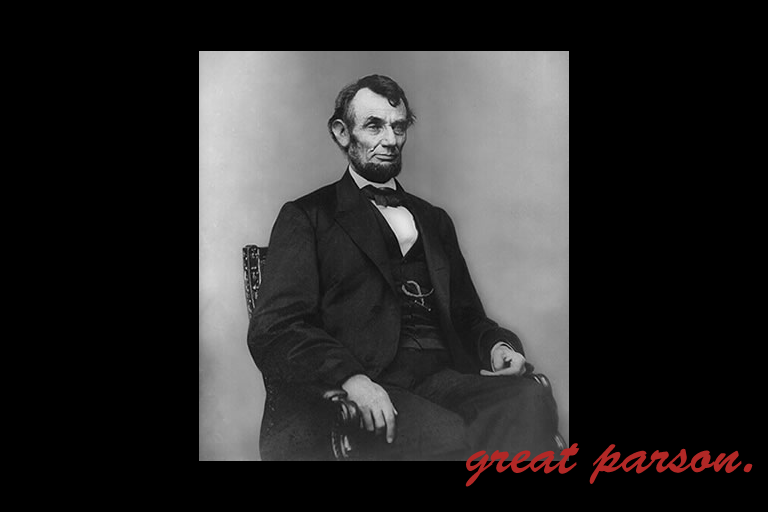

リンカーン『不測の事態に備えよ。』

一般的な解釈

この言葉は、「予想外の困難や変化にも対応できるよう、日頃から備えておくべきである」という趣旨を持っています。リンカーンは、国家の分裂と内戦という未曾有の危機に直面した指導者として、常に想定外の展開を視野に入れた行動を求められてきました。この発言は、リーダーシップ論やリスクマネジメントの観点からも、現代に通じる普遍的な教訓と受け止められています。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「今、自分は想定外の出来事への備えができているだろうか」という問いを私たちに投げかけます。日々の行動や選択の中で、順調な状況だけを前提としてはいないか、予測不能な要素を見て見ぬふりをしていないか――そうした問いに向き合うことが、柔軟で現実的な判断力を養う契機となるでしょう。

翻訳注意・文化的留意点

この言葉に含まれる表現や語調は、直訳では意味が失われやすい可能性があります。翻訳にあたっては以下のような注意が必要です。

文化的背景:

アメリカ建国期の精神文化では、自己責任と先見性が高く評価される傾向にあり、「備えること」は個人の成熟と責任感の象徴とされます。日本語の文脈で「備え」と言うと防災や貯蓄など物理的準備に偏りやすいため、内面的な心構えの意味も含めて翻訳する必要があります。

語彙の多義性:

「不測の事態」は “unexpected circumstances” や “unforeseen events” に対応しますが、文脈により「危機」や「混乱」として訳す場合もあります。「備えよ」も “be prepared” や “anticipate” など複数の英語表現が考えられ、文調に応じた選定が必要です。

構文再構築:

命令形である “備えよ(Prepare)” は、文脈により “You should prepare for the unexpected.” などと補完的な構文に再構築する必要があります。日本語では短く響く命令形が肯定的な意味を持つ一方、英語ではそのままでは強すぎる印象を与えることもあります。

翻訳文に説得力を持たせるには、「文意に応じた構文選定」が重要です。

例:『その通りだ』= Exactly. / You bet. / Damn right. など、文脈依存の選択が必要です。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「何が起きても動じないよう、備えておけ。」

思想的近似例:

「災いは忘れた頃にやってくる」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

「Expect the unexpected.(予期せぬことを予期せよ)」── 出典未確認(英語圏での類似表現)