偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

Contents|目次

考察

『履行(りこう)』というのは、それを遂行する、という意味である。大道を履行ということは、歩くべき道を何があってもひた歩くべし、ということ。

山本五十六は言った。

そこに見えて来た道は、どんな道だろうか。『外道』というのを紐解いて考えてみた時、もしその意味が『人の道の外を歩いた人間』だということになるのであれば、色々とつじつまが合う。

また、道教の創案者の一人、老子は言った。

そもそも『仁義』という概念を人間が謳うようになったのはそれを掲げて依存して、道標としなければならなかったからであり本来、別に必要なかった。

儒教の始祖、孔子は言った。

『法律?私は認めていない。』(超訳)

つまり儒教の教えは、

『徳による支配の為、支配者がしっかりしていれば、法律など必要ない。』

というものであり人間に主体性があり、意志を大事にする矜持があるなら国家や法律といった外部要因に依存する必要などないのだ。どの教えでも、ひた歩くべきその『道』についてを厳粛に説いている。たった一度のこの人生。自分が歩くべき道はどんな道か。まずは、少しでもそういう考えを頭によぎらせるだけでも十分だ。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

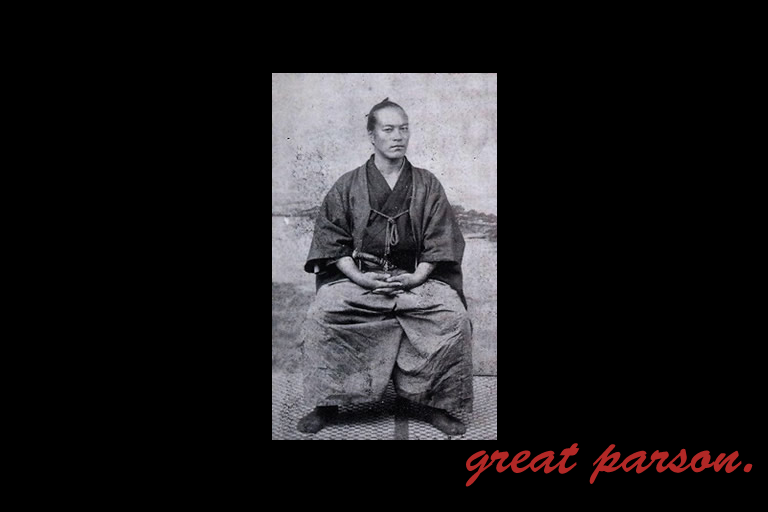

山岡鉄舟『人のこの世の中に処するには、必ず大道を履行しなければならない。』

一般的な解釈

この言葉は、「人がこの世で生きていくには、正しい道理=大道に従い、それを実践しなければならない」という趣旨を持っています。山岡鉄舟は、幕末から明治初頭の激動の時代において、剣・禅・書に通じた人物であり、その精神的基盤として“道義”を重んじていました。この発言は、個人の行動規範だけでなく、社会全体に通用する普遍的な倫理観を示すものとして、哲学的・実践的両面から注目されております。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「自分は目先の利益や場当たり的な判断に流されず、“道”にかなった生き方をしているか?」という問いを投げかけます。日々の行動や選択の中で、正しさと誠実さを基準にできているか――その自己検証の姿勢自体が、この名言の精神に通じていると言えるでしょう。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

「大道」は中国古典由来の概念であり、儒教・道教・仏教における「正しい生き方」や「宇宙の理」に通じる思想です。日本においても、単なる“right path”ではなく、「人として踏むべき根本的な道理」を意味する重みがあります。

語彙の多義性:

「処する」は「行動する」「生きる」「立ち回る」など文脈によって柔軟に意味が変化する語です。また「履行」は「実行する」という意味ですが、「契約的義務を果たす」という限定的訳語にするとニュアンスが失われます。

構文再構築:

文全体は重層的な構造を持っているため、「One must follow and embody the Great Way in order to live rightly in this world.」のように、因果関係と義務性を整理して再構成することが望まれます。語調の格調も保持すべきです。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「人がこの世で生きるには、必ず正しき道を歩まなければならない。」

思想的近似例:

「天道を履み、己を忘れて人を利せよ。」── ※出典未確認

「Do the right thing, even when no one is watching.」── C.S.ルイス(※思想的近似)

関連する『黄金律』

『この世には、自分にしか歩けない道がある。その道を歩くのが人生だ。』

『この世には、自分にしか歩けない道がある。その道を歩くのが人生だ。』