偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

偉人

偉人

運営者

運営者

Contents|目次

考察

最初の嘘は簡単だ。普通に、子供から大人まで、常々ついている、あの嘘のことである。

次は大嘘だ。これも、嘘に大をつけただけだから、結婚するまで年齢を嘘をついていたとか、仕事に出ているふりして不倫していたとか、とっくに仕事を首になっていたとか、あるいは会社の取引先が金をだまし取って蒸発したとか、この様に、嘘の規模が比較的大きく、取り返しのつかないこと、あるいはその一歩手前の嘘という規模になる場合、『大嘘』と表現することになるだろう。

では、最後の『統計』というのはどういうことだろうか。統計が嘘というのは、『統計というのは、往々にしてその統計を出した人間の都合の良い様に歪曲されている』ということなのか、『統計といっても、実際は統計ではなく、一部の統計だ』とか、そういう風な方向で考えて間違いないだろうか。『統計学が最強の学問である』という本もあるくらいだから、ぜひともそのあたりは慎重に考えたいものである。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

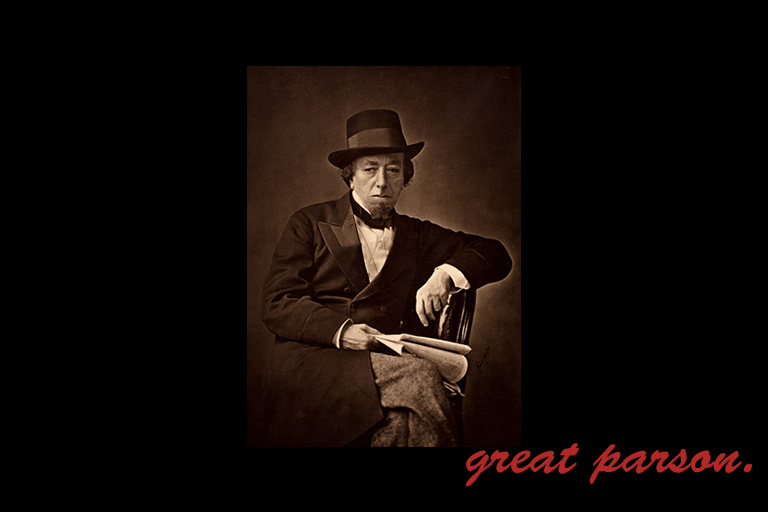

ベンジャミン・ディズレーリ『世の中には3つの嘘がある。ひとつは嘘、次に大嘘。そして統計である。』

一般的な解釈

この言葉は、「統計は一見客観的に見えても、恣意的に用いられれば通常の嘘よりも強い説得力を持つ危険がある」という趣旨を持っています。ディズレーリは、19世紀の英国政治において、数字やデータの操作によって世論や政策が左右される場面を数多く目にしてきました。この発言は、情報リテラシーの必要性や、データの解釈における主観性の問題を示唆するものとして、社会学的・哲学的な観点からも評価されることがあります。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「情報は常に中立か?」という視点を与えてくれます。日々の行動や選択の中で、提示された数字やグラフに無批判に従っていないか、また自らも都合よく数値を使おうとしていないか――その問いかけ自体が、この言葉の核心と響き合うものと言えるでしょう。

翻訳注意・文化的留意点

この言葉に含まれる表現や語調は、直訳では意味が失われやすい可能性があります。翻訳にあたっては以下のような注意が必要です。

文化的背景:

19世紀の英国では統計学が政策決定に導入され始め、数字による説得力が急速に拡大していました。ディズレーリは、そうした「見せかけの客観性」が政治的操作に使われることへの警戒感を示しています。ユーモアと皮肉を込めた警句という文化的伝統の中で語られた可能性が高い表現です。

語彙の多義性:

「嘘(lie)」と「大嘘(damned lie)」の間には、単なる程度差以上に語気や道徳的非難の強さが含まれます。また「統計(statistics)」という語は中立的でありながら、文脈次第で「加工されたデータ」「印象操作の手段」として読み取られることがあり、皮肉や風刺を含む訳出が必要です。

構文再構築:

原文 “There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.” は並列表現で成り立っており、リズムと皮肉が強調されています。日本語訳でも「〜がある。ひとつは〜、次に〜、そして〜。」という三段構成で構造を再現することが、文意の再現にとって不可欠です。

翻訳文に説得力を持たせるには、「文意に応じた構文選定」が重要です。

例:『その通りだ』= Exactly. / You bet. / Damn right. など、文脈依存の選択が必要です。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。なお、この表現は後年にマーク・トウェインが「ディズレーリの言葉として紹介した」という説が広まりましたが、実際にディズレーリ自身の著作からの出典は確認されておらず、伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「嘘には三段階ある。嘘、とびきりの嘘、そして統計だ。」

思想的近似例:

「数字は嘘をつかないが、嘘つきが数字を使う」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

「Facts are stubborn things, but statistics are more pliable.」── マーク・トウェイン

関連する『黄金律』

『人の評価に依存することの愚かさを知れ。依存しないなら強い。』

『人の評価に依存することの愚かさを知れ。依存しないなら強い。』