意味

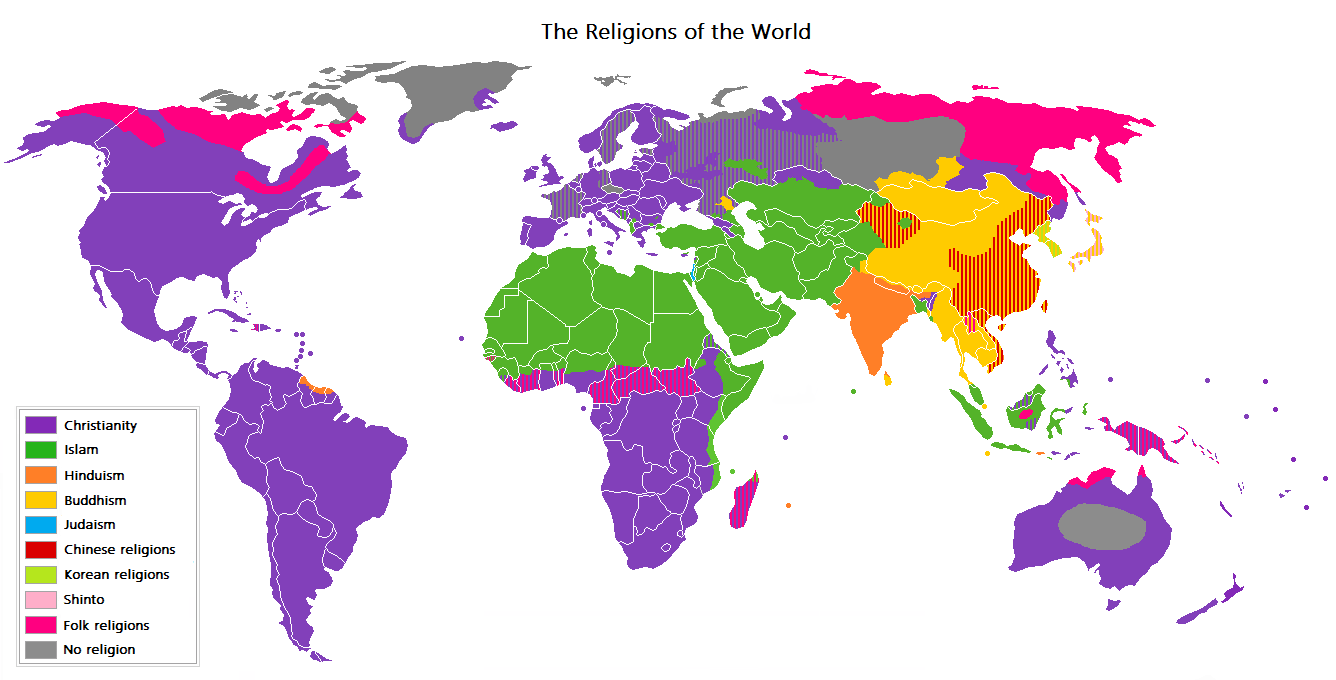

百聞は一見に如かずだ。まずはWikipediaの『世界宗教』の分布図を確認したい。

大雑把に説明すると、

- 紫=キリスト教

- 緑=イスラム教

- 橙=ヒンズー教

- 黄=仏教

- 青=ユダヤ教

- 灰=無宗教

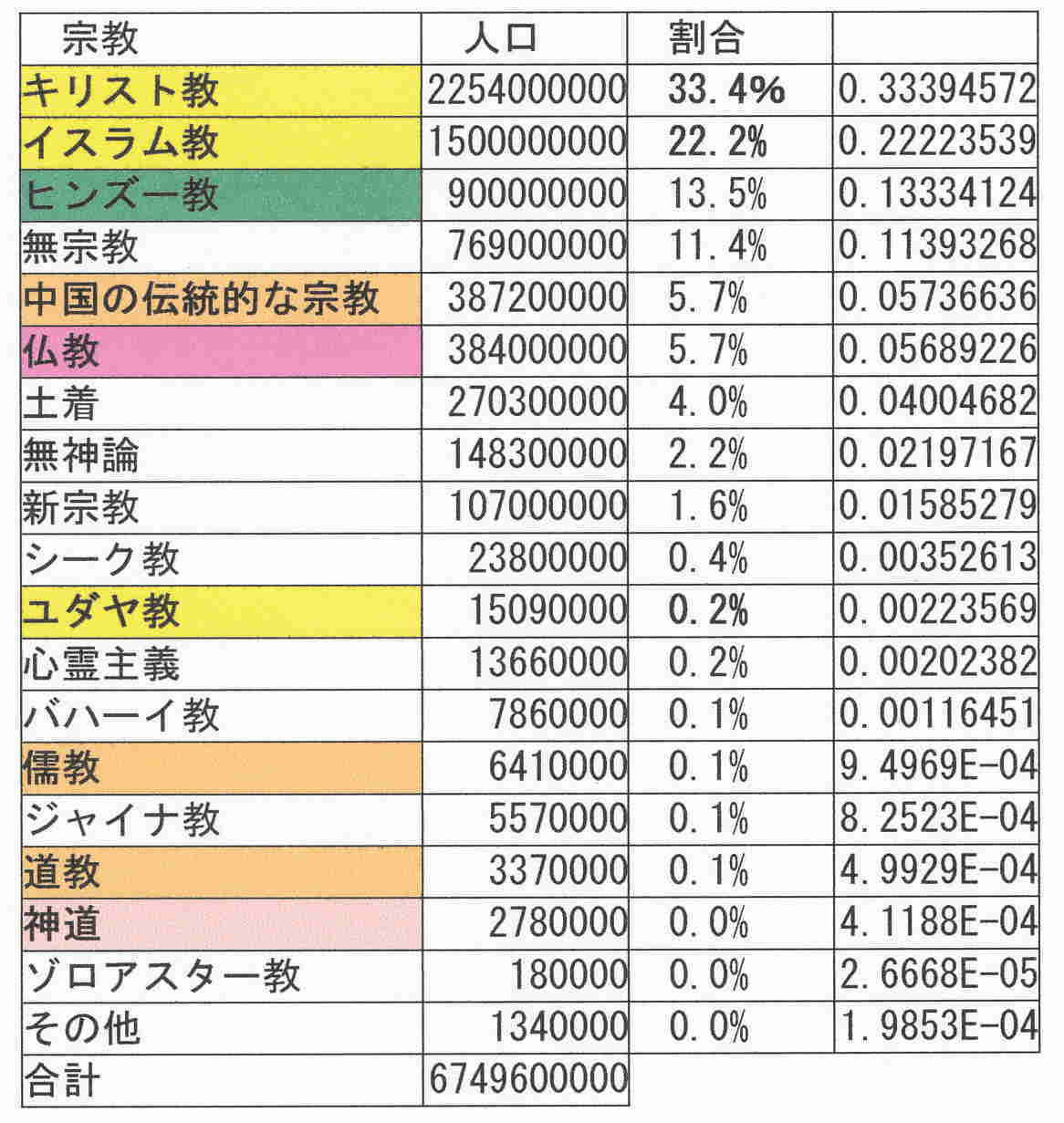

ということになる。更に違う資料によるとこうなり、

『無宗教、無神論』が合わせて9億人ほどいるが、合計を見ると『67億人』になっていることからわかるように、この中には物心がつかない人間が数えられている。ということは、その9億人の中には、自分の名前が何であるかもよくわかっていない人間がいることから、もう、ほとんどの人間が何らかの宗教に関係して生きているということがわかるわけだ。

この時点で、『宗教を語らない人間に人間を語る資格はない』 という言葉の意味が浮き彫りになることになる。では、『宗教を語る人間は嘘くさい』というのはどういう意味だろうか。それは、全ての人間が異宗教へと向ける疑いの目を考えれば浮き彫りになるはずだ。

例えば私の場合は、無宗教だ。だが、両親がクリスチャンだった。そして私はそれを幼少時代から強要され、あるいは洗脳され続けた。親を愛していたが故、親のいいところも知っていたが故、『強要、洗脳、精神的虐待』という言葉は使うことはなかった。だが、気づけば幼少の私は長野かどこかのキャンプ場のような場所に行き、そこで『アーメン』だの『讃美歌』だの『聖書』だのといったものと触れ合っていて、日曜日には『日曜学校』なるものに行かされていた。

私の自我が発達した頃、その状況に違和感を覚えるようになった。私の家庭だけがそういうことをやっている。他の学校の友人は日曜日には学校には行っていない。一体、どちらが正しいのか。親は『よそはよそ。うちはうち』と言う。しかし、私の規範意識が成長するにつれ、この両親が行っている、行ってきた全てのことに、首をかしげざるを得なくなっていった。

本当にキリスト教徒になるべきなのか?上の図を見れば確かに全世界で最も多いのがキリスト教だ。しかし、その他にもたくさんの異宗教徒がいるではないか。その人らはなんなのか?『正しい』のか。『間違っている』のか。

私の親の言動を長年聞いていると、自分達だけが正しい、というような排他的なものが多かった。そもそも、そういう排他的な発想をする人間に、『良い人間』などいるのだろうか?宗教のことを考えれば考えるほど、自分の親とその親が重んじている信仰の価値が廃れていった。

親は、イスラム教徒や性同一性障害者について、偏見の目で見ているだろう。それをハッキリと明言しているわけではないが、長年彼女らの側で生きていればそれは何となく伝わってくることだ。私とて、彼らイスラム教徒が、日本の『土下座』のようなお祈りを絨毯の上で何度も何度も行う様子を見て、あまり感心することはない。それは、私がイスラム圏で生まれなかったからだ。生まれた環境が『それが当たり前』という環境であれば、私の思想は違う物になっていただろう。

イスラム教徒とて、異宗教について同じように思っている。ある時、アメリカ人がイスラム教の最高預言者、ムハンマドを冒涜した動画をyoutubeで流すと、イスラム教徒たちは激昂し、自国にいたアメリカの要人を殺害してしまった。彼らからすれば、異宗教こそが『嘘くさい』のである。

『世界がわかる宗教社会学入門』にはこうある。

アメリカでは、まじめにキリスト教を信仰している人びとが多いせいか、イスラム教に対する無理解(ないし、偏見、差別)を感じることがままある。9.11の犯人グループがイスラム過激派だったので、そらみたことかと、その傾向は強まった。日本でも、アメリカにならってイスラム教徒=過激派=テロリストと、単純な悪いイメージをもつ人々が増えてしまった。

しかし同書では、『キリスト教のほうが好戦的だった』と主張する。とにかく人はどの角度から見るかによって、自分の認識とは違う景色に違和感を覚えているのである。そういう家庭環境で育った私からすれば、どの人間も『嘘くさい』対象である。こと日本でいえば、

- お参り

- 葬式

- 結婚式

- 初詣

- 墓参り

- 念仏

- 祈願

- 供養

- お祓い

一体これは、何の宗教の儀式なのか。一体何のために、誰のためにやっているのか。お金は一切動いていないのか。動いているなら、そこに真の宗教はあるのか。意味があるのか。意味がわかっていてやってるのか。わかっていないでやっているなら、それこそは宗教に対する冒涜なのではないのか。

儒教の始祖、孔子は、

ここにも書いたが、

『自分の先祖の霊でもないのにペコペコ頭を下げて拝むのは、信心深い行為をしているのではなく、 あわよくばご利益を得ようとの下賤な行為だ。』

と言っていて、私と同意見を持っていたのである。『窮地にこそ人間の真価が問われる』と言い、それまでは神や仏を軽んじていたくせに、手のひらを反して祈り始める人間を、批判した。

そしてこうも言う。

『葬儀は、形式を整えるよりは、心から哀悼の意を表すことが肝心だ』 (八佾第三-四)

あるいは、この言葉など、私の寿司の疑問とピタリ同じだ。

『死者の身内は哀しみで食事も喉を通らないほどなのだから、そのそばでは、パクパクものを食べるのは控えた方がよい』 (述而七-九)

また、『ソクラテス・イエス・ブッダ 三賢人の言葉、そして生涯』にはこうある。

自分自身を見つめ、自由になれ

真理の探究は真の自由をもたらす。それは、伝統や権威や社会の多数意見から解放された個人の自由であるが、それ以上に真理の光に導かれて自分を知り、自分を抑制することを学ぶ人間が獲得する内なる自由である。

悟りに導く『方法』とは、実際のところ、個人の道でしかない。悟りは、宗教儀式や神への生贄を盲目的に実行することによるのではなく、『八正道』によって得られる。この八つの道とは、正しい行い、正しい瞑想、正しい知恵の実践に要約される。

(中略)ブッダの生涯の中の一つの逸話がこのことをわかりやすく説明している。ある日、ブッダが啄鉢の鉢を手に持っていると、一人の青年が奇妙な儀式を行っているのを目にした。全身ずぶぬれで、6つの方角―東西南北と地の方向に順番に額づいているのだ。ブッダは、この儀式の意味を問うた。シガーラ(この青年の名前である)は、父親が死ぬ前に、毎朝この儀式を行う様にと言い残したと明かした。

『お前の父親の忠告に従うのはもっともだ。だが、父はおそらくお前にすべてを語る時間がなかったのであろう』

とブッダは彼に言い、そしてシガーラ教誡経、あるいはシガーラの説教と呼ばれる、在家信者の道徳についての最長の説教を行った。それは次のように始まる。

『6つの方角は、聖なる道の精神に従って崇めなければならない。』

そしてブッダは、この世で各人が完璧となるために従うべき規則、罪や嘘のように根絶すべき悪業、両親、主人、友の前で守るべき振る舞いについて教えた。とくに悪業に追い込む4つの原因、不公平、敵意、愚かさ、恐れについて指摘した。こうして求道とは伝統とされている儀式を実行することではなく自分自身を変えることにあると、シガーラに示した。

イエスも、同じように自分の内面を見つめるよう弟子たちを導く。『神の国は、実にあなたがたの間にあるのだ』(ルカ伝17章21)

と言っている。自分自身に向き合い、神と、心と意識の深奥なる真理を探し求めるよう促している。それは単に宗教儀式を忠実に行えばいいというものではない。

(中略)集団的儀式の重要性を否定するほどではなかったが、儀式は絶対的なものではなく、大事なことはもっと別のところにあるとイエスは教えた。イエスは一人ひとりが内面に向かうように導いた。真の神殿とは、人間存在の深奥であり、神と出会う心と精神のことなのである。

また、Wikipediaにはこうある。

「内へのジハード」は、非イスラーム圏ではあまり注目されていないが、イスラーム世界ではきわめて重要視されている概念である。これは通常、神の道を実現するために、各個人が自らの心のなかの堕落・怠惰・腐敗などの諸悪と戦う克己の精神を意味しており、強い意志で自分をよりよくしていこうという努力である。また、これらの悪を増長させる外来文化の導入などによる環境変化に対する抵抗もまた、「内へのジハード」としての戦いであると見なされる。

『クルアーン』には、各所に「努力する者には神が報いてくださる」としか解釈できない句が数多く登場する。ムハンマド自身は、しばしば同時代のユダヤ人をその信仰において「形式主義者」と非難し、ムスリムに対しても、たとえば「形式だけの礼拝なら、しない方がまし」と宣言したように、努力することそのものを重んじたのである。

各宗教の『コア』となる人物が主張するのは、今の乱立した表層的な儀式慣例ではない。そしておそらく、彼らが今この世に生きていたなら、異宗教同士で争い、そこに差別が生まれている現実を、心から憂うことだろう。しかし、思想が違えば対立は生まれるのではないだろうか。それゆえ、宗教の存在自体が、対立や混沌の原因となっている印象も強い。

ブッダは、

と言って、自分の行っている教育が、宗教ではない、ということを説いた。だが、広まったのは『仏教(仏陀の教え)』という宗教だった。

『宗教を語る人間は嘘くさい』というのは、そもそも、ブッダや孔子などは、『宗教』というキーワードに固執していなかった事実からも浮かび上がってくる言葉だ。彼らコアでありトップにいる人間がその言葉に固執していないのに、彼らの教えの真髄を理解していない末端の人間たちがその言葉を乱立させ、自らの思想の正当化の為に援用している。こういう実態を見て、『いかがわしい』と思わない人間は、あまり見識がないだろう。

フランスの小説家、プレヴォは言った。

果たして『宗教』とは、あっていいのか、それともいけないのか。