ハニワくん

ハニワくん

先生

先生

いくつか質問があるんだけど、わかりやすく簡潔に教えて!

- 日清戦争(1894年7月25日 – 1895年11月30日)の原因は?

- 日清戦争の内容や結果は?

1.朝鮮半島を支配しようとした日本が、その親分的立ち位置にいた清と揉めたことが原因です。

2.軍の強化に努めた日本軍が圧倒的に強く、日清戦争は日本の圧倒的に有利に進み、日本の勝利で幕を閉じました。

ハニワくん

ハニワくん

博士

博士

そもそも、誰も他国を占領などしようと思わなければ戦争は起きませんでした。

日本が朝鮮半島を攻めたのがいけないのか、その前からあった世界的な『(帝国を作るために必要な)植民地思考』がいけないのか。自国を守るため等、国が領土と勢力を広げようとする理由はいろいろあるかもしれませんが、どちらにせよ戦争とは、誰かが『超えてはいけない一線』を超えたからこそ起こる現象でしょう。清の属国であった朝鮮半島を日本が攻めれば、清は日本を悪く思うことでしょう。『日清戦争』は日本が帝国思想を持っていたからこそ起きた戦争だと言えます。

日清戦争は、富国強兵に努めた日本の勝利で終えました。しかし、富国強兵なら清も行っていた。では、『同じ軍事力』だと言われていた日清で、なぜ清は日本に負けてしまったのか。それは、清が強い独裁政権を持つ皇帝のもと、官僚が一方的に国民を支配する体制を築いてしまったからです。つまり、

やれと言うんだから、やるしかねえか。。

という『やる気のない(主体性のない)』人が育ってしまったのです。その主体性の有無がこの戦争の明暗を分けたと言われています。

博士

博士

ハニワくん

ハニワくん

先生

先生

日清戦争

日本開国→日清戦争

世界各国で『開国』や『植民地化』が進む中、日本が取った行動とは!?

世界各国で『開国』や『植民地化』が進む中、日本が取った行動とは!?

上記の記事の続きだ。

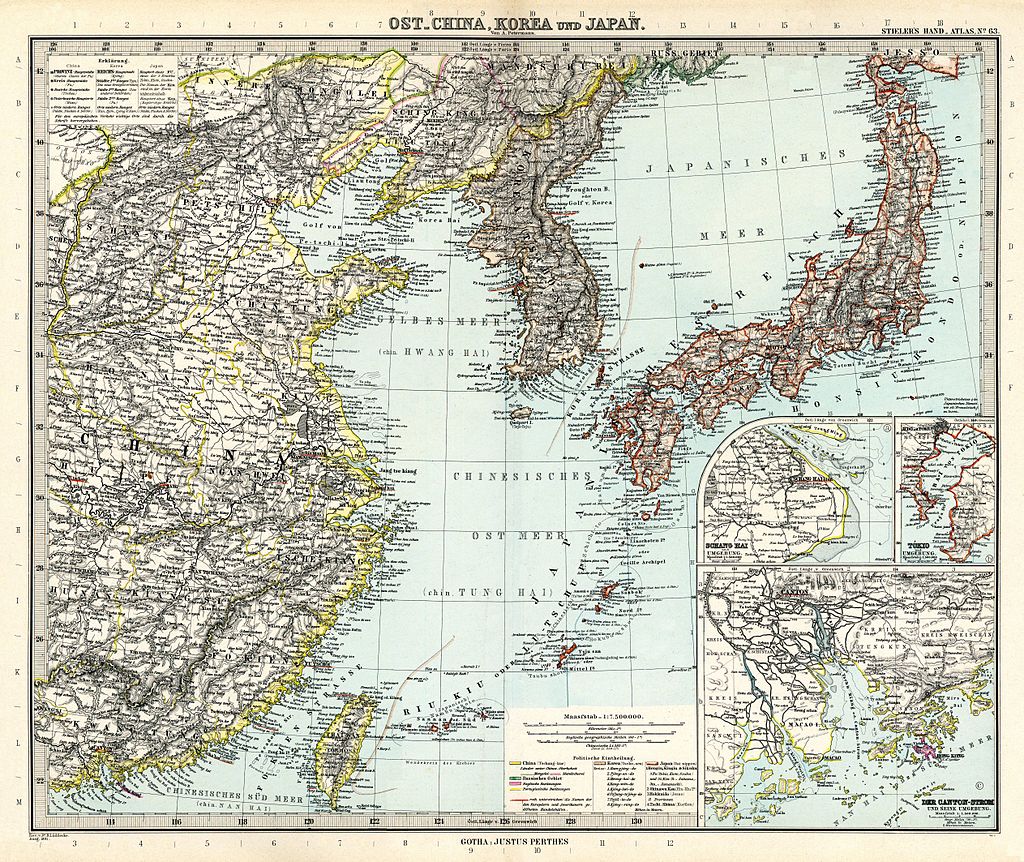

李氏朝鮮

1392年に李成桂(りせいけい)が『李氏朝鮮』を建国し、朝鮮半島を掌握していた。李氏朝鮮は、明や清への朝貢体制を続けながら、500年以上も安定した政権を続けていた。19世紀になると李氏朝鮮は、古くから続いていた『華夷秩序(かいちつじょ)』を打破するべく、日本と同様に近代国家として独り立ちする動きが活発化していた。華夷秩序とは、『中華思想』のことである。

中国こそが世界の中心である、という考え方。

下記の記事に書いたように、『漢』の時代、漢人は、

- 漢字

- 漢文

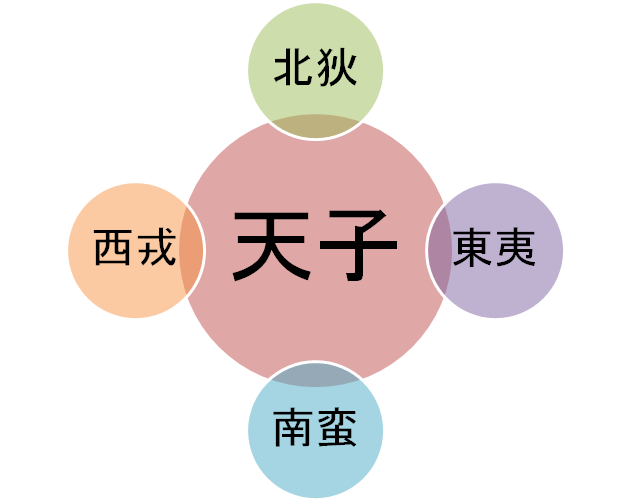

- 漢民族

に名を遺す中国の代表的王朝となるが、そこで生まれた思想にこの中華思想があった。古代から中華は『天子』を津中心とする中華王朝が最上の国家体制で、それにどうかしない四方の異民族は、禽獣(きんじゅう)に等しいものとして、『四夷(しい)』と呼ばれていた。

| 東夷(とうい) | 日本、朝鮮等 |

| 西戎(せいじゅう) | 西域諸国等 |

| 南蛮(なんばん) | 東南アジア、西洋人等 |

| 北狄(ほくてき) | 匈奴等 |

中華思想で考えると、四夷に数えられる日本やヨーロッパ人も、野蛮な人種だと考えられていたのだ。

前漢で暴れまわった『武帝』。後漢で静かに天下平定させた『光武帝』。

前漢で暴れまわった『武帝』。後漢で静かに天下平定させた『光武帝』。

このような考え方は、言わば『鎖国的』である。自分たちの国や文化に誇りを持つのはいいが、それが行き過ぎると排他的になる。この世界中で開国や植民地化が進んだ時代では、このように世界各地での人間のパラダイム転換が起こりつつあったのである。

自分は自分。他は他として、他を一切受け付けない考え方。

『親日派』と『親清派』

日本は、1875年に江華島事件を機に朝鮮を開国させ、近代外交の主導者となり、日本が朝鮮の独立を約束した条件である『日朝修好条規』を結ぶ。しかし朝鮮内では、『親日派』と『親清派』に分かれて、対立してしまう。つまり、『日本と中国のどちらに付くか』ということが問題視されたのである。

独立を約束した条件と言っても、日本は朝鮮を植民地化しようとしていた。しかし、そうなれば清が黙っていない。当時、朝鮮は清の属国だったのだ。朝鮮としては、清、日本、どちら側も捨てがたかった。清と関係を断ち切りたいという人もいたし、そうでない人もいたのである。

1884年、朝鮮半島で開化派の朝鮮独立党によるクーデターである『甲申政変(こうしんせいへん)』が起きる。そして、日清はあわや軍事衝突の危機となる。その後、日本伊藤博文が清に向かい、あの清末政界の最大の実力者と言われた李鴻章(りこうしょう)と『天津条約』を結んで、双方とも軍隊を引き揚げる。

アヘン戦争の原因はお茶の値段を吊り上げた『清』、野心の塊だった『イギリス』のどっちにあるか

アヘン戦争の原因はお茶の値段を吊り上げた『清』、野心の塊だった『イギリス』のどっちにあるか

日清戦争開始

これによって一時衝突は免れたが、10年後の1894年、『甲午農民戦争(こうごのうみんせんそう)』という大規模な農民の反乱が起き、日清の関係が悪化することになる。そして朝鮮は清に出兵を要請し、日本も朝鮮にある自国公使館を守るなどの名目で出兵し、日清両国は、一触即発となる。そしてついに、1894年8月、日本が清に宣戦布告し、『日清戦争』が始まる。しかし、富国強兵に努めた日本軍が圧倒的に強く、日清戦争は日本の圧倒的に有利に進んでいく。

下関条約

- 清軍を朝鮮半島から駆逐

- 遼東半島を占領

- 黄海海戦で北洋艦隊を撃破

実に半年足らずの時間で、日清両国の講和条約が下関で結ばれた。1895年の『下関条約』である。清を破って有利な条件を突き付けたイギリス同様、日本も戦争に勝ったことで、遼東半島を領土化し、賠償金2億両(テール)を支払い、朝鮮は独立を認められた。

[日本軍歩兵の一斉射撃]

清の富国強兵の結果

しかし、先ほど張った『アヘン戦争』の記事を見ればわかるが、富国強兵と言えば、そこにはこう書いてある。

しかしそれに対抗し清も義勇軍『湘軍(しょうぐん)』を組織。曾国藩(そうこくはん)といった人物を中心として、太平天国に立ち向かう。曾国藩は、清末政界の最大の実力者と言われた、李鴻章(りこうしょう)を指揮し、南京を占領。太平天国を滅ぼすに至る。そこには、イギリス・アメリカからなる『常勝軍』の姿もあった。曾国藩と李鴻章はこの事件を機に、西洋諸国の技術に感心し、『洋務運動』という近代化運動を行い、兵器工場の建設や鉱山の開発などを通じて、富国強兵を進めた。

つまり、李鴻章ら清も、『洋務運動』という近代化運動をし、富国強兵を進めていたはずなのである。それなのに、なぜ日本だけが富国強兵に成功した形になってしまっているのか。実は、日清の軍事力は、同等だったのだ。それは紛れもなく、この洋務運動のおかげだった。

だが、この洋務運動には他の側面もあって、強い独裁政権を持つ皇帝のもと、官僚が一方的に国民を支配する体制が築かれ、『反応的』な兵士を集める結果になってしまったのだ。反応的とは、主体的の対義語。つまり、『何かに反応して初めて動く人』のことである。例えば、スティーブン・R・コヴィーは、著書『7つの習慣』で『主体者』と『反応者』の違いをこう断言している。

『率先力を発揮する人としない人との間には、天と地ほどの開きがある。それは、25%や50%の差ではなく、実に5000%以上の効果性の差になるのだ。』

もちろん日本軍全員に主体性があったわけではないだろうが、しかしそこにあったのは確実にこの主体性の違いだった。スティーブン・R・コヴィーが言うように、反応的な人間と主体的な人間の間には、雲泥の差が開くのである。それが日清戦争にも影響してしまったということなのである。

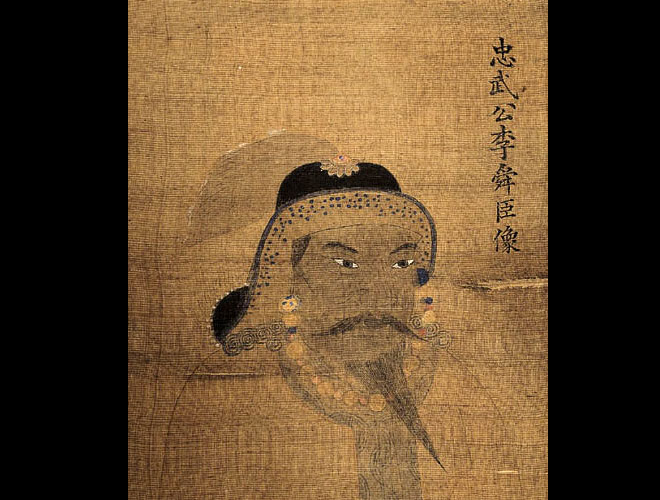

李氏朝鮮の強さ

ちなみに、李氏朝鮮もそう弱い国ではなかった。かつて、豊臣秀吉の時代、1597年のことだが、朝鮮王朝に道案内を要請した秀吉は、これを拒絶されると朝鮮を征服しようと『文禄・慶長の役』を起こす。日本軍は、接舷しての切込み戦法を中心としていたが、優れた戦術でもってこれを撃退。これを指揮した『李舜臣(日本語読み:り しゅんしん、朝鮮語読み:イ・スンシン)』は、歴史に不朽の名声を残した。

だが、やはりこの時に限っては、日本の軍事力の方が勝っていたということだ。

格下に負けた清

この日清戦争が両国に与えた影響は大きかった。清はユーラシア大陸の東部を覆い尽くすほどの大国だったが、イギリスとの『アヘン戦争』といい、日本との『日清戦争』といい、こうしたニュースは海外諸国の人々をこう思わせることになってしまった。

何だあいつら、弱いじゃん!

特に格下だと思われていた日本に負けたことが大きかった。そして次々と列強が清に攻め入るようになってしまい、清は『半植民地化』していくのである。

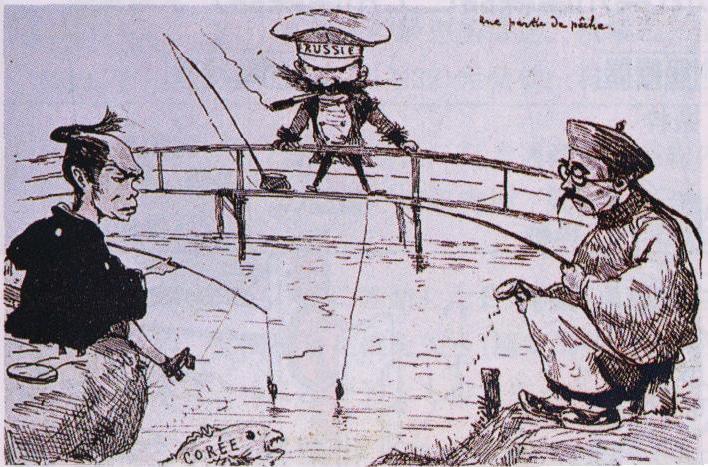

[ジョルジュ・ビゴーによる当時の風刺画(1887年)日本と中国(清)が互いに釣って捕らえようとしている魚(朝鮮)をロシアも狙っている]

一時、朝鮮半島を巡る国際情勢は、日清の二国間関係から、ロシアを含めた三国間関係に移行していた。この絵はその時の描写である。

次の記事

該当する年表

SNS

参考文献