偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

分析心理学の創始者、ユングは言う。

だとすると、ある事実に直面したとき、それを『楽しい』と思うか『楽しくない』と思うかなど、相対的である。

武田信玄の側近、快川和尚は、織田信長に城を焼かれる刹那、言った。

どんな状況だろうが、その状況をどう評価し、結論付けるかは、自分の心構えひとつだ。

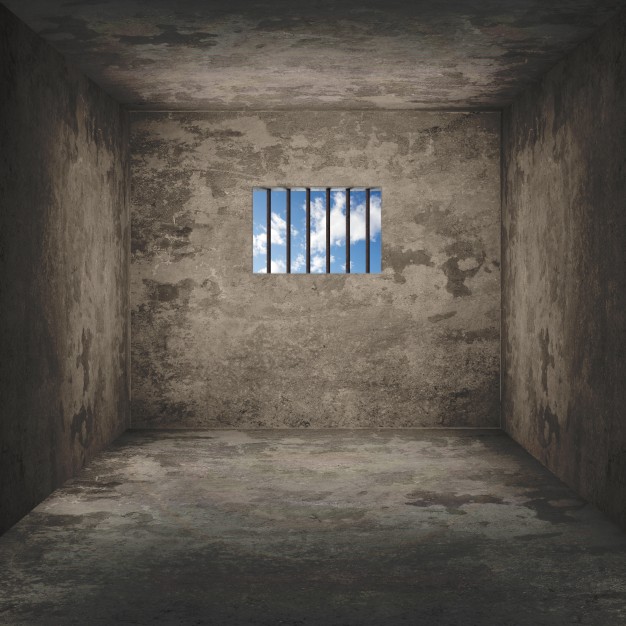

『刑務所の鉄格子の間から、二人の男が外を見た。一人は泥を眺め、一人は星を眺めた。』

刑務所の鉄格子の間からも、人はどんな景色を見るかの自由を与えられているのである。それは、屁理屈ではない。『それは屁理屈だ』という人間は実に多いが、それこそが屁理屈だ。『実に多い』ということなど、何の信憑性もない事実だ。

思慮浅い証拠だ。この世と人生を考え尽くした人間なら、この世に元々『楽』も『苦』もないことを知っている。脳内に報酬系物質のドーパミンが放出されれば人は快楽に浸るが、そのドーパミンは、何もSEXや麻薬をやらなくても放出させられる。

最初に苦を味わい、それでその後にそれから解放されるだけでも十分にドーパミンは放出されるのだ。それを理解している人間は、思慮浅くはない。きちんと考えて、その事実にたどり着いている。同じように、色々と思慮深くなれば、たどり着く答えがある。その一つがこれだ。

苦と思えば苦になり、楽と思えば楽になる。それが人生の黄金律だ。

絶望名人部下

『絶望名人カフカ 希望名人ゲーテ』という本があり、『ちびまる子ちゃん』には『いつも前向き、山田君』と『いつも下向き、藤木君』がいますが、私はいわば『ゲーテかつ山田君』であり、私の20年来の部下は『カフカかつ藤木君』です。そのような人から見るとこの名言はどう見えるでしょうか。

T

T

もう一つの内省

苦手だったり、嫌いな事であったりしたとき、そのことを楽しいと思って取り組むか、それとも苦手などの今までの経験に基づいて嫌な気持ちがあるなか取り組むか、どうせやるなら楽しむ方法を考えてやったほうがいい。つまらないと思った段階で本当は楽しいことであってもつまらなくなってしまう。上を見ればどんなことでも上があり、下を見ればどこまでも下はある。どうせ見るなら上を向いて、毎日過ごし進んでいきたい。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。

『38の黄金律』へ

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

松平定信『楽しきと思うが楽しきの基なり。』

一般的な解釈

この言葉は、「楽しさとは客観的な状況によって決まるものではなく、自らが『楽しい』と思う心の持ち方が、楽しさそのものを生み出す基盤である」という趣旨を持っています。松平定信は、江戸時代中期の老中であり、寛政の改革を主導した人物です。経済や道徳の立て直しを図る中で、人々の心の在り方にも注目し、この言葉を残したとされています。この発言は、幸福論や認知心理学の観点からも再評価されることがあります。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「自分がどのように世界を捉えるか」によって、日常の経験そのものが変わることを示唆しています。日々の行動や選択の中で、私たちは本当に「楽しもうとする姿勢」を持てているだろうか――その問いかけ自体が、この言葉の核心と響き合うものと言えるでしょう。環境や条件が整っていなくても、「楽しもう」という心が生む現実の変化に気づくことができます。

翻訳注意・文化的留意点

この言葉に含まれる表現や語調は、直訳では意味が失われやすい可能性があります。翻訳にあたっては以下のような注意が必要です。

文化的背景:

江戸時代の日本社会では、物質的な豊かさよりも心の持ち方を重視する価値観が一般的でした。その中で「楽しきと思う」ことが美徳とされていたため、現代的な「娯楽」や「快楽」とは意味のズレが生じやすい点に留意が必要です。

語彙の多義性:

「楽しき」は「愉快・幸福・満足」など複数の含意を持ちます。英訳では “joyful” や “contentment”、あるいは “perceived happiness” といった表現が適切となる文脈もあります。

構文再構築:

「〜と思うが〜の基なり」は、古典的構文であり、現代語訳や英訳では因果関係の強調が必要です。例:「It is the thought of joy itself that gives rise to joy.」のように、主語の再構成が重要です。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「楽しいと思うことこそが、本当の楽しさを生み出す源なのだ」

思想的近似例:

「幸福とは、幸福だと思うことから始まる」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

「Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.」── ダライ・ラマ14世