偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

偉人

偉人

運営者

運営者

Contents|目次

考察

逆境こそが最高の教育の場なのだ。このことを裏打ちする偉人の言葉は出揃っている。見るべきなのは以下の黄金律。

かくのごとく、困難、逆境とは、バネにかかる圧力である。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ「1万」ではないのか──それは、内省が深まるにつれ、「本質を射る言葉」が自然と重なっていったからです。そうして浮かび上がった真理を、私は『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

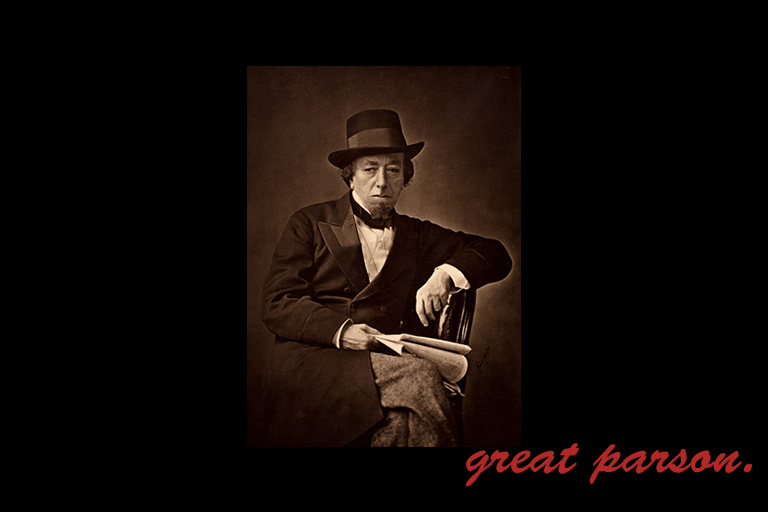

ベンジャミン・ディズレーリ『逆境に勝る教育はない。』

一般的な解釈

この言葉は、「人は困難や試練を通して、最も深く学び、成長することができる」という趣旨を持っています。ベンジャミン・ディズレーリは、19世紀のイギリス政治においてユダヤ系出自という少数派の立場を乗り越え、首相にまで上り詰めた人物です。その生涯には多くの逆境が伴っており、それゆえこの言葉は、実体験に裏打ちされた強い信念の表れとも解釈されています。教育論・人生観の両面から高く評価される発言です。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「困難の最中に、自分は何を学んでいるのか」という視点を与えてくれます。順調な時よりも、思い通りにいかない場面でこそ、人間の真価や知恵が問われるのではないか――日々の行動や選択の中で、そうした姿勢を忘れていないかという問いかけが、この言葉の核心と響き合うものと言えるでしょう。

翻訳注意・文化的留意点

この言葉に含まれる表現や語調は、直訳では意味が失われやすい可能性があります。翻訳にあたっては以下のような注意が必要です。

文化的背景:

19世紀のイギリスでは、階級社会において逆境は「人格形成の鍛錬の場」とされる文化観が存在しました。特に政治家や軍人など、困難を乗り越えて成功することが「実力と気骨」の証とみなされており、教育よりも「経験」に価値を置く風潮が反映されています。

語彙の多義性:

「教育」という語は、英語の “education” にあたりますが、本来の文意は “formative experience”(人格を形作る体験)や “life’s lessons” に近いニュアンスを含んでいます。また、「逆境」は “adversity” の訳語として定着していますが、文脈によっては “hardship” や “trial” など複数の英訳が可能であり、状況に応じた適切な選定が求められます。

構文再構築:

原文が “There is no education like adversity.” である場合、日本語訳では「〜に勝るものはない」という最上級表現を用いて構文を再構築する必要があります。英語の簡潔な構造を直訳すると説得力が弱まるため、「比喩と強調」を組み合わせる表現が望まれます。

翻訳文に説得力を持たせるには、「文意に応じた構文選定」が重要です。

例:『その通りだ』= Exactly. / You bet. / Damn right. など、文脈依存の選択が必要です。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や名言集で紹介されていますが、一次資料(演説・著作など)における明確な出典は確認されていません。後年の再構成や要約表現によって広まった可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「逆境こそが、何よりの教師である。」

思想的近似例:

「艱難汝を玉にす」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

「Adversity is the first path to truth.」── バイロン(※詩的表現として思想的に近接)

関連する『黄金律』

『失敗したと思っても絶対に諦めるな。そもそもそれは、「失敗」ではない。』

『失敗したと思っても絶対に諦めるな。そもそもそれは、「失敗」ではない。』