偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

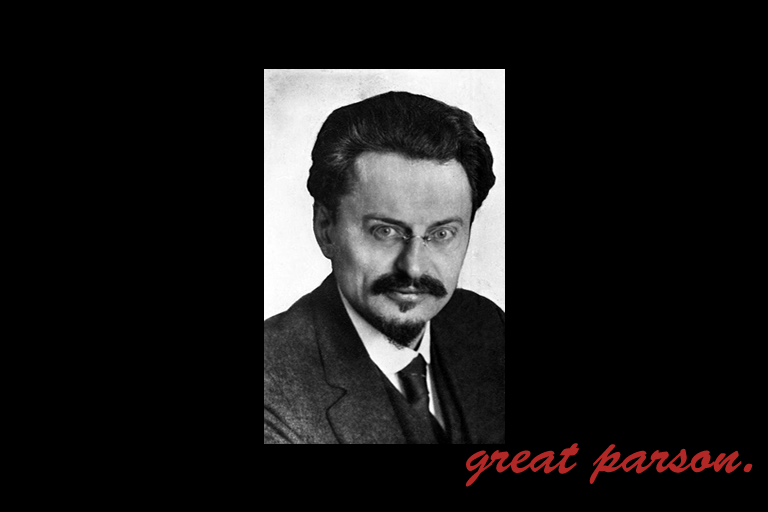

トロツキーの他の言葉も今、ざっと見ていたのだが、彼の言葉は難しい言葉を使っているだけで、当たり前のことを言っているような印象を受ける。つまり、当たり前のことを難しい言葉を使って喋っている。

ような印象を受ける。多くの人間が心打たれるのは、その真逆だ。すべての悪と抑圧と暴力を一掃させることは出来ないだろう。妙な違和感を覚える。悦に入っていて、的を射ていない印象を受けるのだ。この空虚な違和感はなにか。他の偉人の言葉を考えていても、あまりそういうことにはならない。

考えられるとしたら、偉人たちの言葉は、偉大だが、トロツキーのこれらの言葉は、内容が無いということなのかもしれない。もっとも、言葉だけでは限界があり、彼がこれを言った状況、生い立ち、環境の一切を考慮しなければ本質は見えてこないだろう。今の私が未熟なだけだ。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。

『38の黄金律』へ

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えて見ましょう。

名言提示(再掲)

トロツキー『人生は美しい。未来の世代をして、人生からすべての悪と抑圧と暴力を一掃させ、心ゆくまで人生を享受せしめよ。』

一般的な解釈

この言葉は、人間の生の本質的な価値を称えたうえで、将来の人類に対する理想主義的な希望を託した表現です。革命家として激動の人生を歩んだトロツキーは、歴史的矛盾のなかにあってもなお「人生は美しい」と断言します。そこには、抑圧や暴力が取り除かれた先に訪れる、本来の人間の幸福と自由に満ちた世界への強い願望が込められています。政治的文脈だけでなく、倫理的・哲学的にも「人間賛歌」として読み解かれることがあります。

思考補助・内省喚起

この名言は、私たちに「未来の世代に何を残したいのか」という根源的な問いを突きつけます。自分自身の人生がどれほど厳しいものであっても、それでも「人生は美しい」と言い切れる境地――そこには理念と行動が一致した生き様が映っています。いま私たちは、どこまで本気で「未来」を信じ、次代に何を託そうとしているのか。そこにこそ、この言葉の問いかけが響きます。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

本発言は、革命後の追放と亡命のなかで綴られたとされ、極限状況で語られた「肯定」の語調が特徴です。日本語では美文調として自然に受け取られますが、英語などではこの種の理想主義は注意深く翻訳しないと陳腐化するおそれがあります。

語彙の多義性:

「享受」や「抑圧」「一掃」といった表現は直訳しにくく、”enjoy to the fullest” や “eradicate oppression” など、文脈と対象の明示を伴う語彙選定が必要です。

構文再構築:

「〜せしめよ」の命令形は、英訳では第三者的な要請や希望として表現する方が自然です。例:”Let the future generations rid life of all evil…” のように再構築が求められます。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「人生は本来、美しくあるべきものだ。未来の人々がその美しさを損なうものすべてを取り除き、自由に人生を生きられるように願う。」

思想的近似例:

「すべての人間が幸福を追求できる社会を目指せ」── 出典未確認

英語圏の類似表現:

“Life is beautiful. Let future generations live it fully, free from tyranny.” ──(意訳例、出典未特定)