名言と真剣に向き合って、偉人の知恵を自分のものにしよう!

運営者

運営者

考察

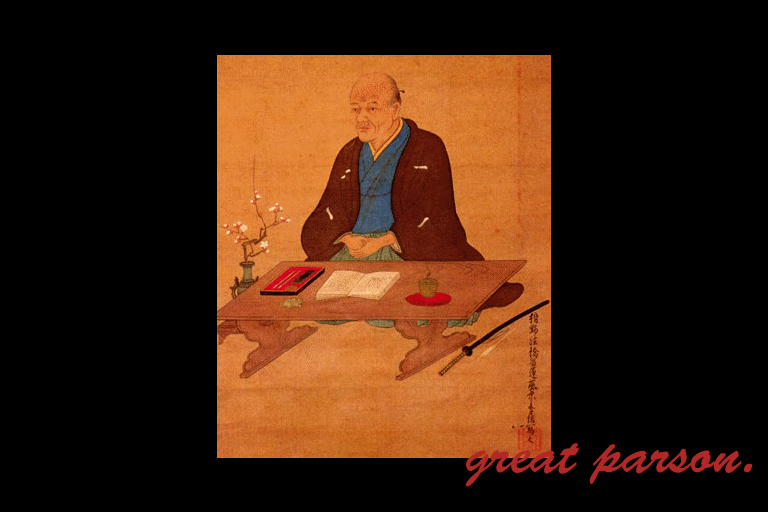

『言語をつつしんで、無用の言葉をはぶき、言葉数を少なくしなさい。喋れば喋るほど、気を減らし、また気が高ぶる。大きく元気を損なってしまう。言語をつつしむ事も徳を養い、身を養う道である。』

これは、ちょっと前の私なら、否定していただろう。私は喋れば喋るほど、エネルギーが充填されるようなイメージで、3時間でも4時間でも喋るということがよくあるのだ。『よくある』である。『たまにある』ではない。そんな私の実際の経験も手伝って、口数が多いことは、むしろ精神に凝り固まった鬱憤を吐き出す、精神管理だと思って、悪い印象はないのだ。

また、私がいる環境は特殊で、部下に『吃音症』という、どもりや、無言になってしまう言語障害を患った人間がいて、私が喋らないと、無言になってしまい、もっとストレスが溜まってしまうのである。

しかし、よくこの言葉を見ると、『言葉を慎み、無用の言葉を省き』とあり、もし私が『相応の喋り』をしているのなら、それは何の問題はない、ということを示唆しているのである。

また、『喋れば喋るほど、気を減らし、また気が高ぶり、大きく元気を損なう』とあるが、確かにこれについて、そういう生活を5年以上も続けていると、喉は血が出そうになるほど痛くなるわ、恐らく血圧的にも悪いわ、最近では、自律神経にも影響が出ているような気がして、身体が(そろそろリラックスしてほしい)と叫んでいる気がしてならないのだ。

20代の頃、無尽蔵にあったと思われる潜在能力は、確かに30を過ぎた今も、顕在しているだろう。しかし、それと同時に時が経つにつれて老化が進んでいるのも事実であり、『気が高ぶり、気が減り、元気が損なわれる』という事実は、否定しようのない確固としたものである。今後、40代、50代へと人生が進んでいくうちにつれ、貝原益軒のこの言葉が、更に身に沁みるはずだと、今から理解する方が賢明そうである。『強制的な矯正』を強いられないように、自己管理の徹底が求められるだろう。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

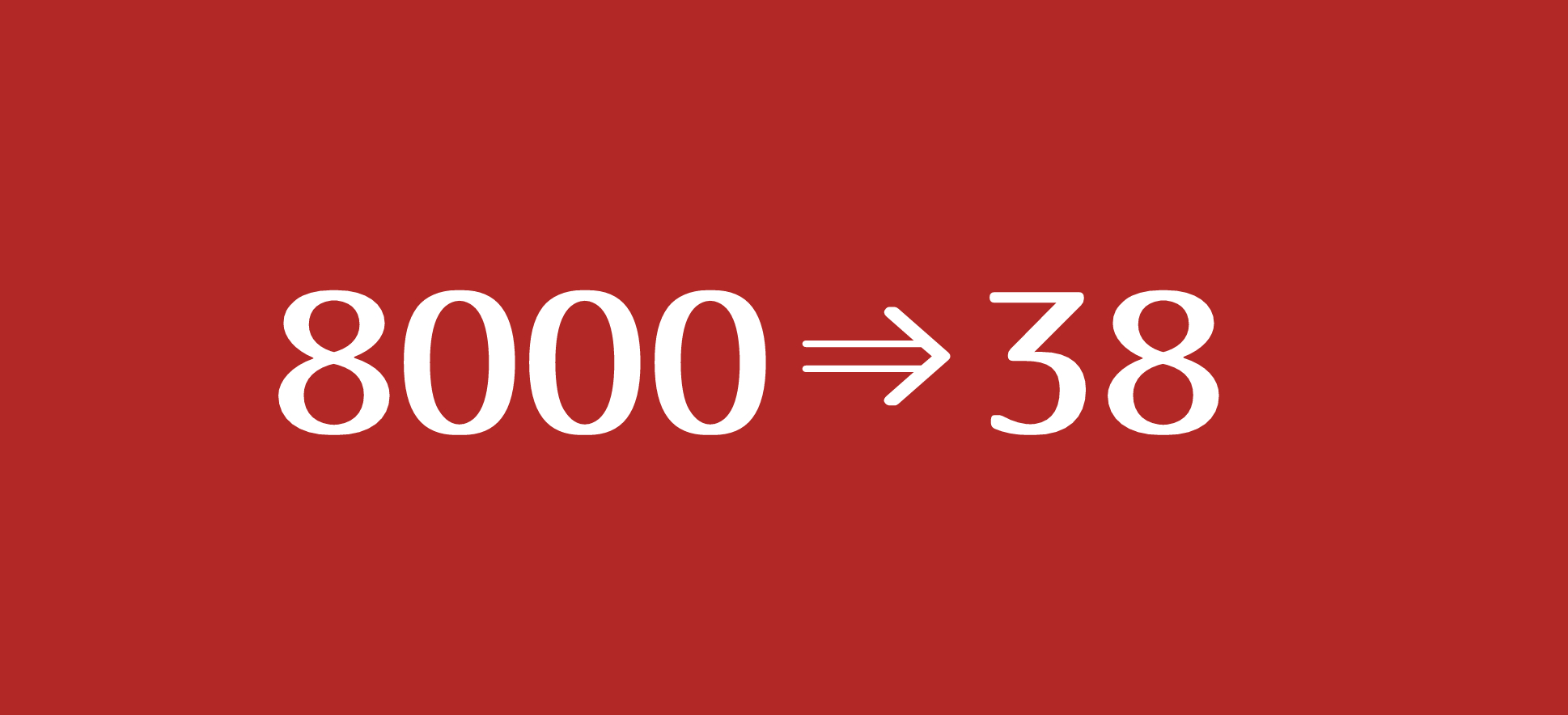

当サイトにある500人の偉人の8000の名言は、ぎゅっと集約して『38』にまとめられます。人間がいる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。

『38の黄金律』へ

名言一覧

Pickup名言

名言AI

名言AI

黒澤明『人間自分の苦労に正比例して価値判断をしてはならない。』

黒澤明『人間自分の苦労に正比例して価値判断をしてはならない。』  コペルニクス『地球の可動性を禁じるものは、何も無い。』

コペルニクス『地球の可動性を禁じるものは、何も無い。』  尾崎行雄『自尊心のある人は権力に屈しない。自尊心のある人は金銭に迷わされない。』

尾崎行雄『自尊心のある人は権力に屈しない。自尊心のある人は金銭に迷わされない。』