偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

部屋もろくに掃除が出来ない人間が、偶然も偶然、宝くじで一億円を当てた。彼は確かに、男の欲望の9割をそれで叶えた。しかし、欲望を満たしきった頃、そのお金は消え、目の前に広がっていた光景は、以前と変わらぬ、汚れた部屋だった。それどころか彼の脳内には欠乏感が以前よりも深く焼き付くようになった。『ラチェット効果』である。それは例えば、一度上がってしまった水準を忘れられず収入が下がっても、かつての贅沢三昧の時代と同じ支出をしてしまう現象のことを指す。

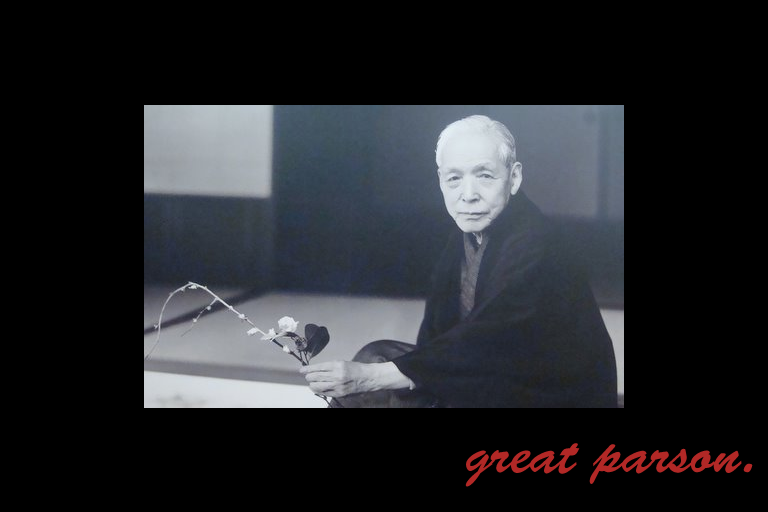

小林一三はこうも言う。

『くだらない下足番』をやっていたのは、自分がくだらない人間だったからだ。そんな人間がいくら棚から牡丹餅を掴んだところで、それを使いこなすことは出来ない。使いこなすことが出来ないからこそ、『くだらない下足番』をやっていたのだ。しかし、下足番は下足番でも、『日本一の下足番』になろうという『意志』があれば、人は必ず下足番では終わらない。もっともそういう人は、『好きで下足番をやっているんでやめようとは思いません』

と言うだろう。

そういう人は、金が有ろうが無かろうが態度を変えない。そういう人間になることを目指さなければならない。そこに後で金が集まるのはいいが、先に金を欲するのでは、本末転倒である。膨張と成長は違う。弾けるのが相場の一時的な膨張でいいなら、拝金的な考え方で人生を生きていくのがいい。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。