偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

これは全く私にとっても非常に密接なテーマだ。

全てはここに書いた。

私も以前は、ゲバラの言うような指導を心掛けていた。それは時間にすると、10年以上ということになるだろう。私は、真の指導とはそういうものだと自負していた。私がそう思えたのは、様々な先人たちの叡智を足掛かりにしていたからだ。要は、その真逆で、『お前の物は俺の物。俺の物も俺の物。』という発想は、『無知』であることを知っていたのである。

しかし、冒頭に貼った記事に書いた様に、それで『勘違い』をする人間が大勢出て来た。評価が正当に行われず、まるで、ディズニーランドでゲストがもてなしを受け過ぎて、王子様だと思い込んでしまったような、そういう盲信者がたくさん出てきてしまったのだ。

もちろん、中には見識がある人もいた。しかし、それは稀であり、往々にしては、そういうことはなかった。私は、無意味にいる大人数より、少数精鋭を好んでいたので、彼らをその『精鋭』にする為に、進んでそれを貢献していたのだが、それが裏目に出てしまったのであった。挙句の果てには彼らの中に、『お前は好きでやってるんだろ』とか、『お前、自分が特別な存在だと思ってるのか』、などというとんでもないセリフを言う人間も出てきてしまって、あまりのショックに私は思わず涙が出てしまった。

言っておくが、私が泣くのは、極めて稀である。父親が亡くなって以来、と言っていいだろう。そんな私が、何年も貢献し続けた仲間の一人に、そう軽薄に吐き捨てられたとき、涙を止めることが出来なかったのだ。

(俺は、こんな奴らの為に今まであれほどの貢献をしてきたのか…)

そしてもちろん、(こんな奴ら)と思うことも不謹慎なわけで、やり場のない怒りは、ただただ悲しみに変わり、私はそうするしかなかったのである。つまり書いた様に、このテーマは私にとって非常に密接なものである。しかしそれらの様々な経験を通しても、やはりゲバラの言葉は廃れないだろう。私も経験を通して、『学んだ』ことはたくさんあるが、しかし、根本的なものは、未だにその輝きを失わない。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。

『38の黄金律』へ

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えて見ましょう。

一般的な解釈

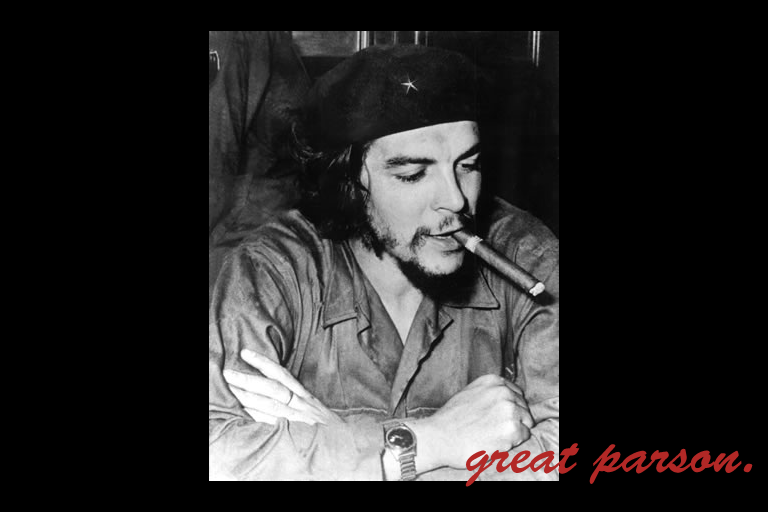

この言葉は、「真の指導者とは、他者を置き去りにするのではなく、その成長を手助けする存在である」という思想を示しています。チェ・ゲバラは、革命という過酷な現実の中で、ただ命令する存在ではなく、仲間を理解し、共に高みに達することのできる人物像を理想として掲げました。この発言は、思想史的には「集団的覚醒と教育的リーダーシップ」の視点で捉えることができ、文化論的には「権威と共感の再統合」として、また道徳哲学的には「指導と奉仕の一致」を表すものとも解釈されます。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「自分が誰かの背中を押せているだろうか?」という根源的な問いを読者に投げかけています。日々の言動や関係性において、自らの知見や経験を他者にどう手渡しているか――この名言は、指導的立場にある人に限らず、あらゆる人間関係における“影響の質”を再考する契機となります。

語義補足・翻訳注意点

この名言に含まれる「指導者」は、単なる「leader(管理的上位者)」ではなく、「inspirational guide」「moral example(精神的導き手)」に近い意味合いを持ちます。「力づける」も、物理的・強制的なニュアンスではなく「エンパワーメント」「心理的支援」的意味であり、直訳による硬直化を避ける必要があります。翻訳時には、思想性と共感性のバランスをとった訳語の選定が求められます。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は広く引用されているものの、現時点で一次資料(演説、著作、手紙など)での出典は確認されていません。語調や文体から、後世の再構成または要約的引用である可能性が高く、正確な原文の所在は不明です。

異訳・類似表現

-

「指導とは命令ではなく、引き上げることだ」

-

「人を導く者は、自らの背中を見せることで育てる」

-

類似:「最も偉大な指導者とは、誰もが『私たちがやった』と感じるように導く人だ」──老子(意訳)