偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

Contents|目次

考察

『一国を治めるものは、まず手近く自身からしなければならない。親子兄弟一族の治めがついて、さしつかえがないというに至ったならば、この秘法はたちまちに万機に応じることができる。』

ソクラテスは言った。

ガンジーも同じことを言っている。

ネルソン・マンデラもそうだ。

自分の身の回りのことをきちんと治められるのであれば、実は、後はその応用なのである。『守破離』で言うところの、『守』だ。それを徹底して学び、研鑽することは、その次の段階へ上ることを容易にする。逆に、それを怠ることは、まるで基礎工事をおろそかにして、見栄えだけよくした建造物か何かと同じだ。膨張と成長は違う。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

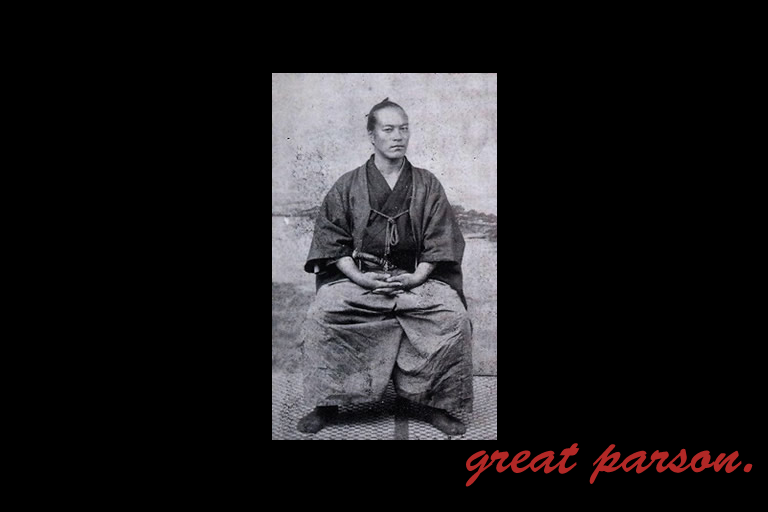

山岡鉄舟『一国を治めるものは、まず手近く自身からしなければならない。』

一般的な解釈

この言葉は、「国家を統治する立場にある者は、まず自らの行いを正し、自分の身近な範囲を整えることから始めなければならない」という趣旨を持っています。山岡鉄舟は、幕末から明治初期にかけて、剣客・政治家・思想家として活動し、公私の両面で「内面の修養」を重んじた人物です。この発言は、リーダーシップ論や自己修養の重要性を説くものとして、倫理・政治哲学の分野でも意義あるものと捉えられています。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「自分は周囲に何かを求める前に、自身の姿勢や行動を見直せているか?」という視点を与えてくれます。日々の生活や職務において、他者を律することよりも先に、自らの身の回りや言動を整える努力を怠っていないか――その自省が、この名言の核心と響き合うものとなるでしょう。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

日本における「統治者」は、徳によって人を治めるべきとする儒教的思想の影響が強く、「自己修身」が政治の出発点とされます。「手近く自身から」という表現は、その倫理的順序を象徴的に表しています。

語彙の多義性:

「治める」は単に統治する意味だけでなく、「秩序を整える」「導く」といった広義の意味を持ちます。また「手近く」は文字通りの距離的近さだけでなく、「身近な生活範囲」や「最も基本的なところから」という意味合いも含まれます。

構文再構築:

原文の構造を英訳する際は、順序と主語の明確化が重要です。たとえば、「Those who govern a nation must begin by cultivating themselves and their immediate surroundings.」のように、目的と範囲を段階的に明示する構文が適切です。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「国を治める者は、まず自らの身の回りを正すことから始めなければならない。」

思想的近似例:

「修身斉家治国平天下。」── ※出典未確認

「He who would govern others must first govern himself.」── トーマス・フラー(※思想的近似)