偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

コンパスで円を描くとき、中心点がずれていたら、正確な円を描くことは出来ない。中心点を間違えないようにすることが、円滑にするためのポイントである。そしてこれは『論点』もそうで、この『論点』がずれていると、話はスムーズにならない。噛み合わない。ぶつかり合う。上手くいかない。問題が解決しない。答えが出ない。和解しない。話が成立しない。中心点、論点、このように、物事を円滑にいかせる為には、いつもそこに『断固として固定された原則』を置くことが重要なのである。

もし、どうしても話が脇道に逸れるとか、水掛け論になるとか、揚げ足の取り合いになるとか、とにかく『スムーズにいかない』という状態になるのであれば、それは『点』を間違えている。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

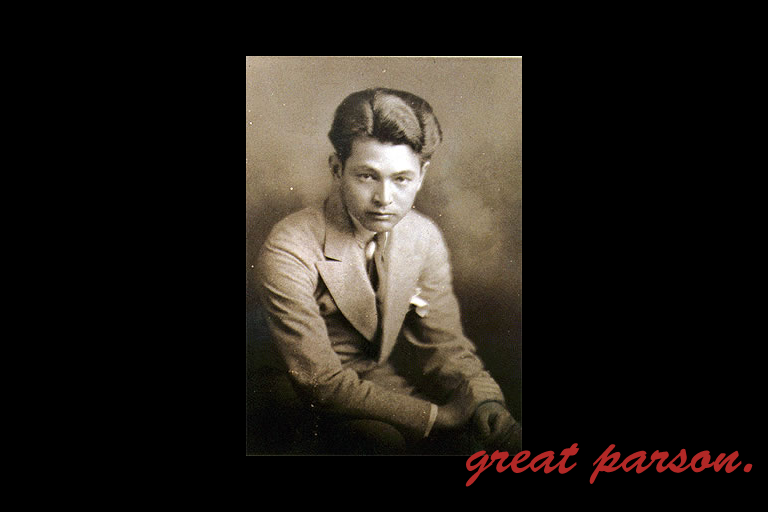

白洲次郎『すべての物事で大事なのはその事自体より、それに掛かり合っている原則だということを忘れてはならない。』

一般的な解釈

この言葉は、「目の前の事象だけにとらわれず、その背後にある原則・理念こそが本質である」という趣旨を持っています。白洲次郎は、戦後の混乱期において、流動的な現実の中でも揺るがぬ価値観を大切にする人物でした。この発言は、実利主義や場当たり的な対応が横行する中において、倫理や信念に基づいた行動の重要性を強調するものであり、法哲学や道徳論的観点からも評価されうるものです。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「自分の判断基準はその場の損得や空気ではなく、確かな原則に基づいているか?」という視点を与えてくれます。現代においては、結果や数字ばかりが重視されがちですが、白洲が問いかけているのは“なぜそれをするのか”という行動の根底です。あなたは今、どんな原則に立って生きていますか?――その内省こそが、変わらない価値を生む第一歩になるのです。

翻訳注意・文化的留意点

この言葉に含まれる表現や語調は、直訳では意味が失われやすい可能性があります。翻訳にあたっては以下のような注意が必要です。

文化的背景:

「原則」という言葉は、日本語では道徳的・倫理的な含意を帯びることが多く、単なるルールや規範とは異なる深層を指す場合があります。英語圏においても “principle” は類似概念として用いられますが、文化的背景の違いに配慮した説明が必要です。

語彙の多義性:

「物事」「その事自体」などは抽象度が高く、文脈依存の表現です。翻訳時には “the issue itself” や “the surface matter” といった言い換えで具体性を補う必要があります。

構文再構築:

“What matters most is not the issue itself, but the principle at stake behind it.” のように、焦点構文を使って本質と表層の対比を明確にする形で再構成することが望まれます。

翻訳文に説得力を持たせるには、「文意に応じた構文選定」が重要です。

例:『その通りだ』= Exactly. / You bet. / Damn right. など、文脈依存の選択が必要です。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「物事で大事なのは、それ自体よりも背後にある“信じるべき筋”を忘れないことだ。」

「問題そのものより、それに関わる原則を見失うな。」

思想的近似例:

「正義とは結果ではなく、原則である。」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

“What matters is not the situation, but the principle you apply to it.” ── 出典不明(英語圏の類似思想)