偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

シド・ヴィシャスは言った。

ハンマーのリズムだろうが、何らかの鳴り響く音だろうが、それらがあるかぎり、そこには音楽ががあり、芸術がある。

モーツァルトは言った。

その中でも、『心地の良いリズム(テンポ)』というものは特に音楽であり、別に音響設備の整った場所で奏でられるものだけが、音楽というわけではないのだ。日常の喧騒にも音楽はある。そこに着目する視点は、とても芸術的である。

私が思い出せる映画では、北野武の『座頭市』、最近ではウィル・スミスが監督をした『アニー』がそうだが、アニーはミュージカルを意識した作品だとしても、車のエンジン音や、街で聞こえる工事の音、携帯電話の着信音や、子供の地団太等、シド・ヴィシャスの言うように、この世には、ありとあらゆる音楽の種がそこら中に溢れていて、モーツァルトのお眼鏡にかなう心地のいいリズムとて、目を凝らし、耳をよくすませば聴こえて来るはずである。

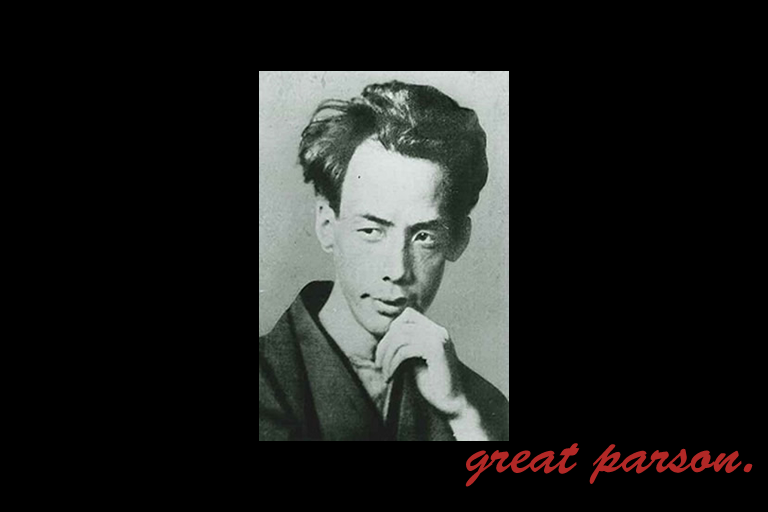

そこに着目する人間が芸術家であり、そこにあるのが芸術である。だとしたら芥川龍之介の言う通り、この世に、この世が在り、そこに人間がいる限り、『芸術』がなくなることはないだろう。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。