偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

偉人

偉人

運営者

運営者

考察

ビスマルクのこの言葉の意味を理解するためには、まず次の概念を理解する必要がある。

- 10年ルール

- 1万時間の法則、

- クリティカルマス

- 弾み車効果、

- 量質変化

10年ルールとは、『世界レベルの業績に達するまでに少なくとも10年かかる』という法則。1万時間の法則とは、『人が何かに習熟してスペシャリストになるまでにかかる時間』を示唆した法則。クリティカル・マスとは、『量が積み重なって、質的な変化を起こす臨界点』 を指す言葉。弾み車効果とは、『自動で高速回転している弾み車も、最初は人力の手押しで苦労していた』ということを指す意味。量質変化とは、『量が積み重なると、あるとき質的な変化を起こす現象』の意味。

これを考えた上でもう一度ビスマルクの言葉を見ると、いささか、一見して得られる『ただの暴君による乱暴かつ傲慢な暴言』には見えない。何よりも重要なその『基礎工事』の時期に、手を抜いて工事作業をしようものなら、いずれくる『壮年期』は単なる『中年期』にしか成らない。壮年も中年も別に意味は同じだが、ここで言う壮年とは、『主体的な人間』を意味し、中年とは『反応的な人間』を意味する。しっかりとした地盤と基礎工事が出来ていなければ、そこに建てられる家も、知れているのである。

私は自力で前述した言葉を見つけたが、もっと幼いころに教育者にこれを教えてもらいたかった。まずは私が実践して証明してみせ、そして子孫に確実に、わかりやすく教えてあげるつもりだ。アニメを見たっていい。デートをしたっていい。ゲームをしたっていいし、海ではしゃいでもいい。だがそれを単なる『娯楽』にするのと『糧(経験、実験)にする』のとではまるで違う。

前者はただの『現実逃避』だが、後者はほとんど『仕事(ミッション)』としてその経験を捉えている。クリントン政権下でゴア副大統領のスピーチライターを務めたダニエル・ピンクは、著書『モチベーション3.0』でこう言っている。

『仕事とは関連性のない”遊び”だけを楽しめて人生で取り組む真剣な仕事を、”耐えがたい重荷”として耐えなければならない、と信じる理由はもはや存在しない。仕事と遊びの境界が人為的なものだと気づけば、問題の本質を掌握しもっと生きがいのある人生の創造という難題に取り掛かれる』

まずは『ワークライフバランス』などないことを知ることだ。全ては『ライフ(人生)』の上に起きている現象なのである。そう考えれば、ビスマルクの言う言葉どころか、生きている以上ずっと働いたって別に苦ではない。そういう発想が生まれるはずである。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

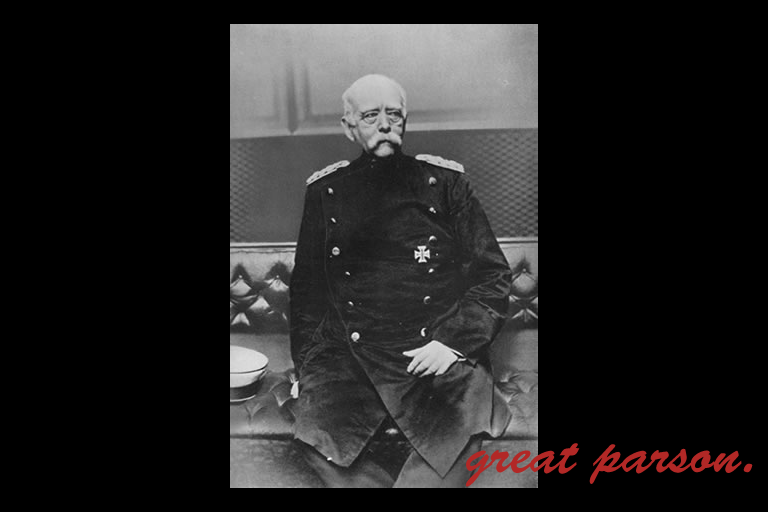

オットー・フォン・ビスマルク『青年にすすめたいことは、ただ三語につきる。すなわち働け、もっと働け、あくまで働け。』

一般的な解釈

この言葉は、「若者にとって最も重要なのは不断の努力と労働である」という信念を強調するものです。オットー・フォン・ビスマルクは、国家統一と近代化を推し進めたプロイセンの宰相として、若年層に対し行動と責任を求めました。単なる精神論ではなく、国家形成や社会の礎を担う存在としての自覚を促す意図が含まれていると解釈されます。

思考補助・内省喚起

この名言は、「自分は今、どれだけ“働く”という行為に真摯に向き合っているか」を問い直す契機となります。ここでの“働く”とは単なる労働を超え、人生に対する姿勢や社会への関与も含意されているかもしれません。努力は報われるという保証がなくとも、それでもあくまで“働け”と語る強さに、私たちはどこまで応答できるでしょうか。

翻訳注意・文化的留意点

文化的背景:

ビスマルクがこの言葉を発したとされる19世紀後半のドイツは、統一国家形成と産業化の激動期でした。青年層への厳しい要求は、国家の将来を担う者としての責任感を育むものであり、当時の倫理観として「労働は徳である」という価値が強調されていました。現代の価値観とは異なる“勤労の美徳”が背景にあります。

語彙の多義性:

「働け」という命令形は、日本語では命令・応援・鼓舞の意味を併せ持ちますが、英語では “Work.” “Keep working.” “Never stop working.” などに変換される際、文脈の強弱が変わりやすく、トーン設定に留意が必要です。

構文再構築:

「ただ三語につきる」や「すなわち」の構造は、英訳に際して自然なリズムで再構成する必要があります。例えば “I have only three words for the youth: work, work more, and work until the end.” のように、繰り返しのリズムを保つことが重要です。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「若者に言いたいことは三つだけだ。働け、もっと働け、限界まで働け。」

思想的近似例:

「若いうちは死ぬほど働け」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

「The only place where success comes before work is in the dictionary.」── ヴィダル・サスーン

関連する『黄金律』

『「一歩」の価値をどう評価するかで、その人間の人生は決まる。』

『「一歩」の価値をどう評価するかで、その人間の人生は決まる。』

『失敗したと思っても絶対に諦めるな。そもそもそれは、「失敗」ではない。』

『失敗したと思っても絶対に諦めるな。そもそもそれは、「失敗」ではない。』

『一つのことに集中する人間だけが手に入れられる圧倒的な力がある。』

『一つのことに集中する人間だけが手に入れられる圧倒的な力がある。』