1650作品

目次

- 2020年

- 『砂と霧の家』

- 『ファッションが教えてくれること』

- 『中国侵攻作戦』

- 『孫文の義士団』

- 『レッドクリフ』

- 『項羽と劉邦』

- 『始皇帝暗殺』

- 『NHKスペシャル 中国文明の謎』

- 『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ 天地黎明』

- 『カラーパープル』

- 『ラリー・フリント』

- 『マチェーテ・キルズ』

- 『女王陛下のお気に入り』

- 『ある公爵夫人の生涯』

- 『グリーン・デスティニー』

- 『(500)日のサマー』

- 『マトリックス レボリューションズ』

- 『ピッチ・パーフェクト』

- 『プールサイド・デイズ』

- 『チェイシング 追跡』

- 『大統領の陰謀』

- 『ピエロがお前を嘲笑う』

- 『ハイネケン誘拐の代償』

- 『モンゴル』

- 『ソウル・サーファー』

- 『殺人の追憶』

- 『ザ・シークレット・サービス』

- 『恐怖のメロディ』

- 『アルカトラズからの脱出』

- 『アレクサンドリア』

- 『TENET テネット』

- 『もうひとりのシェイクスピア』

- 『恋に落ちたシェイクスピア』

- 『ベストセラー 編集者パーキンズに捧ぐ』

- 『天と地と』

- 『博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか』

- 『リーサルウェポン4』

- 『カッコーの巣の上で』

- 『俺たちニュースキャスター2』

- 『ザ・エージェント』

- 『レディキラーズ』

- 『コールド・マウンテン』

- 『レナードの朝』

- 『白いカラス』

- 『グランド・ブダペスト・ホテル』

- 『ウワサの真相/ワグ・ザ・ドッグ』

- 『ニュースの天才』

- 『フロムヘル』

- 『ラン・オールナイト』

- 『エアフォース・ワン』

- 『ア・フュー・グッドメン』

- 『レイン・メーカー』

- 『ワールド・オブ・ライズ』

- 『ザ・タウン』

- 『ウィンターズ・ボーン』

- 『ザ・ビーチ』

- 『奇跡の人』

- 『ドリーム』

- 『ライトスタッフ』

- 『アポロ13』

- 『ニクソン』

- 『ペリカン文書』

- 『ジョーブラックをよろしく』

- 『デイズ・オブ・サンダー』

2020年

『砂と霧の家』

二方向の人物が登場する。両社とも、『家』を巡って対立する。一人にとっては当然、親が遺して自分が暮らしたこの家を守りたい。だが、お金を払って勝ったのはもう一方だ。イランからはるばるやってきて、生きる為に命がけの人生を送っている。アメリカとイランの関係は悪い。イラン革命とは、アメリカが脱イスラム化をさせようとしたエリアで起きたイラン(ペルシャ)人の革命。それでイランは、『イラン・イスラム共和国(1979年~)(通称イラン、あるいはペルシャ)』となった。アメリカの参入と、イスラム勢力の弾圧を力づくで行ったことにより、彼らの心底に眠っていたイスラム魂に火が付き、この革命は起こった。

両者は家を通してそういう規模での確執を抱えていたかもしれない。少なくともイラン人の方は頑なだった。これは、『チェンジングレーン』という映画と併せて観ることで、とてつもない教訓映画へと昇華する。この根幹にあるテーマはこの世で最も重要なものかもしれない。

教訓

『ファッションが教えてくれること』

『ヴォーグ』の編集長アナ・ウィンターに密着したドキュメント。彼女はあの『プラダを着た悪魔』に登場する鬼編集長のモデルとなった人物である。ファッションが好きな人、キャリアウーマンとして働く人、また映画を最大限に楽しむために見るのがおすすめ。

女性、ドキュメント、プラダ

『中国侵攻作戦』

ドキュメンタリー映画だが、やはり歴史を語る際にドキュメンタリー映画を欠かすことはできない。ドキュメンタリー映画を観て思うことだが、実はあまり映画との乖離を感じないのだ。事実は小説より奇なりではないが、むしろこうしたドキュメンタリー映画の方が衝撃的な映像が流れてくるケースが多い。普通の映画だと批判の対象だが、ドキュメンタリー映画だと真実の描写としてむしろそれが称賛されるのである。

時は日中戦争(1937~1945年)。つまり、中国に侵攻するのは日本である。古い映画だが、名前と当時の帝国主義たる大日本帝国から考えられるような一方的な展開はない。むしろ中国がどのようにして日本を『跳ね返したか』ということが詳細に描かれている。広大な土地を利用して時間を稼ぎ、武器を確保し、地下に工場を作って戦闘の準備を行った。最初、兵士たちは弱かった。日清戦争では(1894年)では、リソースが互角であったはずなのに負けた。その理由は『主体性の有無』だったという。

洋務運動で近代化を図ったのはいいが、それについいてこれなかったのだ。そして体制が整う前に日本が潰した。しかし今回は違った。だからこそ『強化』が行われた。そう。やはり結局は戦争の勝敗を決めるのは、兵士や国民の主体性なのである。

中国

『孫文の義士団』

1901年の香港。日清戦争直後の中華エリアは、混乱していた。革命派と清朝廷の対立が激化、清はまだ続けたい。だが、清の皇帝を『ラストエンペラー』にするべきだとするのが、孫文率いる革命はだ。1906年、その孫文が香港入りし、同志たちと会合する事が決定。この情報をつかんだ清朝は大規模な暗殺団を香港に派遣した。だが当然、革命はにも戦闘員がいる。だが混乱の時だ。必ずしも全員が訓練された者たちではない。果たして、孫文を守る彼ら義士団は、無事に孫文を守り切ることができるか。

これは、あたかも実話かのように展開されるが、調べても実話というテキストは見つからない。

中国

『レッドクリフ』

漢の400年後、つまり200年。項羽と劉邦の時代が紀元前200年頃だから、この『赤壁の戦い』があった200年というのは400年後になる。時代は『後漢末』。つまり、前漢を興した劉邦の時代から400年、漢の時代はすでに末期へと移り変わる。曹操は、漢の末裔である劉備を狙う。

- 蜀(しょく)=劉備

- 呉(ご)=孫権

- 魏(ぎ)=曹操

こうした三国が衝突することから、この時代の歴史を『三国志』ということがある。いや、10年以上ぶりにこの映画を観たのだが、あの時と比べて違うのは、私の映画鑑賞数が圧倒的に増えたということだ。そんな私から見たこの映画の感想はこうだ。

これは傑作だ!

間違いなく、中国の歴史映画で一番にプッシュできる作品である。

『項羽と劉邦』

紀元前195年。時代としては始皇帝の次に大きくスポットライトが当たる時代だ。前漢(ぜんかん)、つまり漢の初期の王朝を興した劉邦。それに『楚漢戦争』で敗北した項羽の二人を軸にした物語である。二人の違いを表す逸話としてこういうものがある項羽は、始皇帝を見かけたときこう言った。

項羽

項羽

しかし同じく始皇帝を見た劉邦はこう言った。

劉邦

劉邦

この違いがわからない人には、人の上に立つ資格はないかもしれない。

中国

『始皇帝暗殺』

紀元前221年、荊軻(けいか)という伝説の殺し屋が、あの始皇帝を暗殺して欲しいと依頼される。これは実話である。下記に画像を載せよう。

秦王政(左)を襲撃する荊軻(右)

始皇帝というのは圧倒的な存在感がある。『キングダム』で演じられる『政』は愚直で大儀ある青年風に描かれるが、歴史書で調べるとえぐい。その暴虐ぶりで何人の人を殺しているか分からない。そして、そうであるからこそこういう『暗殺』のような話が浮かび上がるのだ。では、その暗殺は成功するのか。

『NHKスペシャル 中国文明の謎』

映画ではなくドキュメンタリー特集だが、これは中国の歴史を語る際に非常に重要な一コマを切り取っている。したがって、中国の歴史映画の先頭にこれを付け加えたいのである。言わば、映画の前に観るべき『あらすじ』だ。

夏

よく『中華』と聞くだろう。これは一体何のことだと思うか。実はこれは『中夏』だった。そう。かねてから歴史の専門家さえも『幻の存在』としか言えなかった中国最初の国、『夏(か)』がここに組み込まれているのである。中国は現在、ハッキリしている『殷(いん)』が最初の国となっている。しかし司馬遷が編纂した歴史書『史記』には、

兎(う)が夏王朝を建国したものの、暴君であった17代桀王(けつおう)が人望を失ったため、湯王(とうおう)がこれを討伐して、殷王朝を建国した

という旨が記述されている。つまり『夏』は存在していた可能性が高いのだ。だが証拠がない。一体どっちが本当なのか。そこに切り込んだのがこの特集なのである。実際に中井貴一が中国に行き、詳細な調査結果を展開するストーリーテラーを務めている。

中国はバラバラの印象があるだろう。現在進行形ですら、台湾や香港やチベットなど、どこまでが中国か曖昧である。しかし、皆が『中華』として根底で繋がっている。だからこそこの『夏』の存在は、必ず証明したいのである。キーワードは『龍』だ。

殷、周、微

話は殷に繋がる。夏を滅ぼし、中国に君臨する。中国のこの時代には、『漢字』のもとになる『甲骨文字』が誕生した。亀の甲羅や動物の骨の表面に奇妙な文字が書かれているのが見つかり、この甲骨文字は発見されたのである。ここで亀の甲羅や動物の骨が使われているのは偶然ではなく、意味があったという。当時、それらを焼いて、ヒビ割れがどうなるかという結果を見て、政治を行っていたのだ。

漢字は、多様に広がる中国の文化を一つにまとめる役割も果たした。言語は分からない。だが、文字ならわかるということで、『中華』の精神同様、中華圏にある人々の根底を繋げているのである。また、殷の神は『人の頭を食べる』という恐ろしい発想から、当時の死体には首無しのものが多い。

そして時代は『周』へと移り変わる。当時あった『牧野の戦い』では、周(8つの部族連合)VS殷で、これは70万人VS70万人という想像を絶するものだった。殷は最後に逃げるような形で、周が中国の覇者となる。

ちなみにこのずっと後、1000年以上も後のことだが、金、元、清(満州族)などの異民族王朝が、漢字以外を普及させようとする。だが、清で『中国の歴代最高の名君』として語り継がれる康熙帝(こうきてい)が他民族国家中国の統一を考え、漢字を押した。そのことも手伝って、漢字というのは最も古く、意味のある文字としてこの世界に君臨し続けるのである。

秦

そして時代は秦へと移り変わる。ここに登場するのが始皇帝だ。中国を初めて統一した男である。帝の神=北極星。そしてそれは自分であるということで、権威づけのためにこの世界に『皇帝』というワードを創造したのが、この始皇帝である。更に始皇帝は、中華発想を利用した。バラバラに広がる中国だが、『中夏』としてこのエリアの中央には『夏』がある。そのようにして、夏の権威を乱用し、自らを権威付けしたのである。

中国

『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ 天地黎明』

清朝末期に活躍した実在の武術家である黄飛鴻(ウォン・フェイホン)を主人公にしたアクション映画だ。大体時期は1850~1920年とか、その辺りとなる。つまり、この時期にあったのは『阿片戦争(1840年頃)』だ。

清(中国)はイギリスに戦争で負けた。だから不平等条約を突き付けられた。戦争の敗者、敗戦国は常にそういう運命をたどる。『阿片戦争』という映画はあるが、DVD化すらされていないので観ることができていない。中国はあまり自分たちの落ち度を公開しない国なのでそれも手伝っているだろう。もちろん日本とて隠したい事実を隠す傾向がある。それは全世界同じことだ。

とにかく主役のウォンフェイフォンというのは伝説の人物で、彼を描いた映画は80本以上。これは同一題材で製作された映画の数としては現在世界最多でギネスブックに掲載されている。

実話、中国

『カラーパープル』

黒人女性。このキーワードだけで、生きる時代によってはもう人生が決定してしまう一面がある。男性でさえ奴隷にされてしまうのだ。女性はもっとひどい扱いを受ける。『女性差別』という言葉があるだろう。日本でもつい最近まで、女性が残業をしていると白い目で見られた。ましてや黒人ともなるとその風当たりは『先進国で生きる平凡な男性』のそれの何倍にもなる。

彼女らの人生を見て何を思うか。自分がそれと比べて幸せだと思うのもいい。だが、それだけで終わらせるのはいささか何かが足りない。子供でもそこまでは考えられるはずだ。大人は違うところまで考えを巡らせたい。『世界一稼いだ黒人司会者』として有名なオプラ・ウィンフリーや、陽気なはずのウーピー・ゴールドバーグが出演するところがポイントだ。また『リーサルウェポン』でお堅い刑事役を務めたダニー・グローヴァーの怪演ぶりもこの作品の階層を一層深くしている。

黒人、壮絶、女性

『ラリー・フリント』

ポルノ雑誌出版者・編集者のラリー・フリントの台頭と法廷闘争を描いた映画。『プレイボーイ』は有名だが、アメリカではもう一つ『ハスラー』というポルノ雑誌があった。この映画は中々興味深い内容となっている。とにかく正当な評価をするときは、くだらない常識に支配されないことだ。それはこの映画にも登場する『戦争で人が死ぬシーンと、ポルノシーン』などのキーワードでも考えさせられることになるだろう。あるいは、こうしたエロを完全に撤廃して規制すると、性犯罪が増えるという話もある。その真偽はともかく、この世界に完全に蔓延して人間を支配しているのがエロだ。

フロイトはそれに対して湧き出るエネルギーを『リビドー』と言った。フロイトの話は古いものが多いが、しかし確かに現実に現在進行形で通用するところもある。例えば、週刊誌の売り上げは、グラビアの写真がだれで、どういうものかということで変わるのだ。これが決定的な事実だ。それはyoutubeの再生回数においても同じことが言える。だから若い女性は安易な手段として自らの体を売り、それを稼いでいる。中堅youtuberの一人は、『胸を出さないと再生が伸びない』と断言している。

彼のような人間は毛嫌いされるだろう。常識はそういうものだ。世界には子供もいる。綺麗に生きたい人間が、汚いものに蓋をしたいのは当然。我々も便器からなるべく離れて、死体から目を反らして生きていきたい。それが人間が作り上げた常識だ。

しかし彼らのような人間がこの世界のニーズを確実に埋めていることもまた、確固たる事実である。そうした意味でも貴重。また、彼の生きた反乱に満ちた人生は、それだけで映画になる。

実話、裁判、自由(自由とは、

『マチェーテ・キルズ』

前回はセガールやデニーロが出て、今回はレディーガガやメルギブソンが出て、という豪華キャストがすごい。主役にダニー・トレホがどれだけ愛されているかということがわかる。ろくに調べておらずこれは推測だが、彼は脇役としてたくさんの映画に出ているから、きっと多くの人脈があり、その確実な仕事ぶりを認めるタレントが多いのだろう。内容は滅茶苦茶だが、意外なことにファンが多い。王道映画では決してないが、こんな映画を通してこの世界の多様性を知ることができる。

『女王陛下のお気に入り』

1702年4月23日 – 1707年4月30日の間イングランドの女王として君臨したのがこの『アン女王』だ。下に画像を載せるが、主演を務めたオリヴィア・コールマンが彼女にとてもよく似ているので、選ばれた理由がよくわかる。もちろんそれだけで映画の主演は決まらないだろう。演技力も含めた様々な努力の結果だ。しかしよく似ている。

イギリスの歴史としても貴重だ。この時英国はスペイン継承戦争でハプスブルク家(オーストリア)側に付き、フランス王国との戦争の渦中にあった。フランスの時の国王はルイ14世である。映画としては『仮面の男』の時代だ。ルイ13世の時代にはダルタニャンの『三銃士』が。しかし、人徳のあるルイ13世とは違って、同じく『太陽王』などと輝かしい評価を受けておりながら、実際には国費の散財など、目に余る浪費もあった。そこで展開されるのが『仮面の男』のようなワンシーンなのである。あのフランスの歴史的建造物『ヴェルサイユ宮殿』もこのルイ14世の時の『浪費の一つ』として作られたのだから、複雑な話である。

では、アン女王はどうか。この時代の世界の二大巨頭のもう一つのイングランドのトップは、病気だった。そして、あまりにも波乱に満ちた生活を送った。それだけで全ての女性は彼女に共感するだろう。いや彼女の場合、その『女性の共感』の範囲内にも収まらない、衝撃的な人生を送っていた。女王云々とは別のところでである。

それゆえ、ルイ14世と同じように、ある種の『歪み』が生じていた。一体、何が起きていたのだろうか。

イギリス、女性、実話、病気(痛風

『ある公爵夫人の生涯』

デヴォンシャー公爵夫人ジョージアナ・キャヴェンディッシュの伝記小説を映画化した作品。彼女は1757年6月7日 – 1806年3月30日を生きた人で、イギリスの貴族女性だ。だからイギリスのこの時代を描く映画として、貴重なシーンである。貴族という文化が当然のように存在し、その人たちがどのような生活をしていたかがわかる。更には、彼女があのダイアナ妃の祖先にあたる人物ということもまた、注目に値する事実だ。

彼女もまた、最初は貴族ではなかった。だが、結婚して貴族になった。女性は皆『白馬の王子』を求めると言うが、もちろんこの時代にもそれは通用する物語だった。そこまではいい。迎えに来るところまではいい。だが、いざ迎えが来た後の生活はどうだ。具体的にどういう人生が待っている。そこには、『待つ』ことを強いられた女性の儚く、切ない切実な現実があった。

イギリス、女性、実話

『グリーン・デスティニー』

王度廬の武俠小説『臥虎蔵龍(がこぞうりゅう)』を原作とした武俠映画。『武侠(ぶきょう)映画』とは中国文学での大衆小説の一ジャンルで、武術に長け、義理を重んじる人々を主人公とした小説の総称である。とにかく、中華圏で多くの賞を受賞しているだけあって、そのアクションが圧倒的である。日本は歯が立たないと言っていいだろう。『るろうに剣心』のアクションが際立ったのは、その他の日本映画のアクションが世界と比べて歯が立たないからだ。

黒澤映画は世界的に有名で、多くの映画人にリスペクトされている。だが、あの映画の評価はアクションではなく、描かれる武士道精神をもった侍たちの心意気や、監督の映画テクニックである。例えば格闘技の試合を見る時、ドロドロ試合がいいだろうか、それとも一発KOのド派手な試合がいいだろうか。いくら『それがリアル』だとしても、『アクションがすごい!』と人に言わせるためには必要な要素があるのである。

もちろんワイヤーアクションとして笑ってしまうような非現実性もある。だが、それを排除してもこのアクションはすごい。普通の人間ではできない。明らかにこれは世界に誇る技術だ。中国はその誇張と虚偽の演出方法の展開を変えたら、『レッドクリフ』のように世界を震撼させる映画を作るだろう。

哀愁

『(500)日のサマー』

500日間、サマーという女性と思い出を作った。この女性がなかなか簡単ではない。個性的で、自分の意見を持っている。だから途中まで彼女に肩入れをし、まるで男性がナヨナヨして女々しいような印象を持ってしまうのだが、最後にはちょっとその感想も変わってしまう。そして『サマー』という名前。この2つを意識して、ぜひ『最後まで』見逃さないでほしい。

恋愛教科書

『マトリックス レボリューションズ』

『マトリックス』3部作の完結編だ。やはり、『1』で描かれた世界が衝撃的なだけに、2も3もその延長線上の話という衝撃を超えない。しかし、それだけ卓越された世界観が展開されたのがマトリックスなのである。印象としては、最初の1999年からわずか4年しか経ってはいないが、CGの技術が引きあがり、描きたい世界がより鮮明に描かれたという印象。お金が入ってそれが可能になったのか何なのか。それにしても、『4』が公開されるのは嬉しい限りだ。必ず観るだろう。2021年公開予定のはずが、コロナの影響で延期されたが、必ず観るだろう。

『ピッチ・パーフェクト』

この映画がずっと 『ビッチ』だと思っていたから、低俗な映画なのかと思って遠ざけていた。いざ観たら、実はどっちにしろ同じような内容で、大差はなかった。ただ、10代からは圧倒的な教官を得ることだろう。大人が見て見応えがあるかと言えば、ある。低俗というキーワードは出したが、別にそうではない。学ぶこともあっていい時間を過ごせる。音楽が好きな人はなおのこといい。この映画の近くで流行した音楽が多く登場する。アメリカの若者がどのような音楽に触れ、育ったかがよくわかって楽しい。

個人的には、『ACE OF BASE』の音楽と『妹の恋人』の主題歌が流れるのが嬉しかった。人が集まり、心を一つにして歌われる音楽を聴いて、何かを感じない人間はいない。

女性、音楽

『プールサイド・デイズ』

この映画が好きと言っていた人に対し、常々

何か言ってることが浅いなあ

と思っていたのが事実だ。いや、年相応ならいいのだ。10代なら全然いい。だが、20代後半はまずい。そろそろ観るべき視点を変えなければならない年頃だから、教育的な意味でもそのことについて誰かが言わなければならないだろう。それが親か上司か、真の友達かは置いておいて。

さて本題に入ろう。実はこの映画の原題は『The way way back』。こういう言葉は存在しないので造語だ。Googleと同じである。これが『The way bak』なら『帰り道』となる。道(Way)が2つある。それが何を意味するだろうか。この映画で一番重要なところはここだ。要は、なぜ前者の話をしたかというと、実はその人はこの映画を『夏の楽しいひと時、思い出のひと時』のような言い方で説明していた。この時旬な俳優だったサム・ロックウェルの話もルンルンとしているところも気になった。

たしかに『プールサイド・デイズ』だとそういう印象になる。ある夏のプールサイドでの思い出。それは、受け取る側がまだ10代の人間なら、その方向に切り取ることも無理はないだろう。だが、『ある夏の思い出』というのは実はとても深いキーワードである。例えば、そういう作文が提出されたとき、そこには

- 提出する側=生徒

- 提出される側=教師

がいるわけだ。そうなると、生徒と教師は全く同じ視点でその作文を見るだろうか。それとも、教師は『その作文を通してその人物の成長の過程』を見るだろうか。夏にこういうことがあった。それはとても内容の濃い時間だった。生徒はそこまでかもしれない。だが教師はどうだろうか。

この夏が、君を一段階、大人へと近づけたんだね

そういう風な視点で生徒を見ないだろうか。そう考えた時、この映画の原題『The way way back』は、意味を持つようになる。帰り道。そこには2人の人間が肩を並べるシーンがあった。だから『Way』が2つなのだとしたら、これはこの主人公の少年だけの話ではない。とても深い、家族の絆の話なのである。

絆、夏

『チェイシング 追跡』

この映画がヤフー映画で『★2』という体評価になっている。内容を見ると、全く的外れな意見が並べられている。ただ、ヤフー映画のレビューというのは一つの参考になる。だから別にこのプラットフォームは存在し続けてもいい。もちろん信憑性とは別の問題である。要は、『難しすぎると万人受けしない』のだ。

ゲーテは言った。

この映画は洞察力がない人間には見極めることはできない。考え方が偏っている人間、人の気持ちに寄り添えない自分本位な人間、そして、表層に支配されているような浅薄な人間には見極めることはできない。

説明がいる映画

『大統領の陰謀』

説明をそのまま書くことになるが、複雑な内容の為、概要についてはそうした方がいいだろう。1972年6月17日、首都ワシントンD.C.のウォーターゲートビルで働く警備員のフランク・ウィルズが建物のドアに奇妙なテープが貼られていることに気付き、ワシントンD.C.首都警察に通報。民主党全国委員会本部オフィスに侵入していた5人組の男は不法侵入の罪で逮捕された。

ここに(演:本人)とある。これを観るまでそれが本人だったと知らなかった。映画にはこういう楽しみ方もある。後で気づくのだ。

さて、1960、70年代のアメリカは実にネタが尽きることがない。このニクソン大統領のウォーターゲート事件もその大きな出来事の一つだ。ただ、内容としてはそう派手ではない。銃が乱射されたり、美男美女が肉体美をさらし、爽快な音楽が高揚感を煽ることもない。ただ、『衝撃的な事実』を淡々と伝える形になっている。『これだけで映画になる』というほどの大事件だったのだ。

しかし与える印象は大きい。この映画に影響されてジャーナリストになった人もいる。そして奇しくもそのジャーナリストが後に『違う映画の主人公』になるのだ。

実話、ペンは剣よりも強し

『ピエロがお前を嘲笑う』

これはドイツ映画だ。基本、大軸のアメリカ映画以外はなぜか格下感が漂う。よく考えたらそれはよくない。だから他の国の映画でも真剣に観たい。しかし、映画にはその国の『癖』が染み出るものである。例えば中東の映画にはどうしてもイスラム教が染み出る。よく考えればアメリカ映画にはキリスト教が『ごく自然』に、あたかも世界の中心であるかのように浮き出る。それは本当は『大軸』ではない。この世界に『正しい宗教』などない。『人間がつくった宗教』があるだけだ。

同じように、各国で宗教以外の癖も出てくる。ロシア文学が『暗い』と言われるようなものだ。ドイツは一体どのような癖がにじみ出るだろうか。そういう目線を一つ持ちながら、その『ブレ』が起きても動じない心構えを作って、ある種身構えながら映画を観ていく。・・そのせいでもあっただろう。いや『おかげ』か。我々は『彼』に、してやられることになる。

八か0

『ハイネケン誘拐の代償』

1983年11月に実際にあった事件、世界的なビール製造会社「ハイネケン」の経営者でオランダ屈指の大富豪フレディ・ハイネケンが誘拐された事件が題材となっている。それだけでも十分見応えがある。実話だからだ。映画のような話が実際にあった。それは十分注目に値する。だが、ヤフー映画でのレビューは低い。何ともヤフー映画(万人向け)の捻出しそうな結果だ。最後の最後まで見逃すことはできない。この映画になぜ『ゴッドファーザー』というキーワードが関連するかということは、極めて重要な事実である。

実話、金持ち、お金が必要、教訓、凡人ではない(オランダゴッドファーザー

『モンゴル』

モンゴル帝国の創始者であるチンギス・ハーンの生涯の前半が描かれている。モンゴル帝国とチンギス・ハンというのは歴史的にも非常に重要なキーワードだ。だが、ローマ帝国を潰したゲルマン人の『アッティラ王』同様、あまりここに焦点を当てて掘り下げられた映画がない。それは恐らく、この世界の映画の中心が英語圏のアメリカやイギリスであることが原因だろう。その証拠に、動画配信サービスが普及されるようになってあらゆる国の映画が見られるようになり、鑑賞すると、ロシアや中東などにもしっかりと映画があり、『何を軸にして描くか』で視聴者に与える影響が大きく異なることが分かった。

だが、この映画はその動画配信サービスにも存在しておらず、DVDを購入しなければならなかった。多くの映画を鑑賞した私だが、そこまでして観る映画は無いに等しい。しかし、そこまでして観るべき映画(歴史的ワンシーン)だと知っていたからこそ購入したのであった。

この映画は、ドイツ・カザフスタン・ロシア・モンゴル合作映画で、主役の浅野忠信は日本人。登場人物には中国人も出るし、その他フランス人スタッフなど世界各地の人々が集まって製作している。それだけ重要な人物を描くということだ。偏りがあってはならない。では、結果はどうか。確かに『偏り』はないだろう。どんな人物にも過去があり、幼少期から悪魔のような人間はいない。

これは決定的な事実だ。だが、チンギス・ハンを悪魔だと思う人間は、この世界に大勢いたことだろう。それが『帝国を拡大する』ということだ。どちらにせよ、この世界で最も領土を拡大したと言われるモンゴル帝国の創始者。彼や大英帝国の話を知らずしてこの世界を生きるわけにはいかない。

『ソウル・サーファー』

13歳のときに鮫に襲われて片腕を失った少女、ベサニー・ハミルトンを基にした実話だ。サーファーとして生きようとしていた彼女は、ある時海で事故に遭うことになる。『サメ』だ。南国の天国であるハワイであっても、地獄のような事件は起こる。有名な日本人も、ここで死亡してしまったこともある。この世で完全に安全な場所などない。あるのは自然の摂理やこの世の真理と、その中で生きる人間だけだ。

13歳と言えば、どんな失敗もあり得る年齢だ。私などもはや自我があっても『無い』に等しかった。それだけ未熟で無様。しかし人間は必ずそういう時期を乗り越え、次のステージに進んでいかなければならない。だから、この時に大きな事故に遭うことはとても悔やまれる。人生で一番大事な時期だ。基礎になる時期。ここが崩れたら、この後の人生に大きくひびが入ることになってしまう。

果たして彼女は、この絶体絶命の窮地を乗り越えられるのか。乗り越えるとしても、どのような思いで乗り越えるというのか。

『End・・それは、始まりである。』

教訓

『殺人の追憶』

実は最初はあまり乗り気じゃなかった。だからこそ、インパクトのあるジャケットであっても、この映画の存在に何年も前から気付いていても、見て見ぬふりをして作品を自分から遠ざけていた。そしていざ鑑賞が始まっても、あまり本腰を入れられなかった。一体そこにあるのはなぜだろうか。私が観る映画の9割が洋画で、邦画やその他の地域での映画を観ないことの理由には『格下として見下している』ような事実があるのだろうか。そんな複雑でクリーンではない心境から、映画の鑑賞が始まった。

そして作品が終わった。私はどうも引っかかった。

妙だ。妙にリアルだ。

そう思った私は作品を調べた。するとこれが1980年代後半に発生し、10人の犠牲者を出した華城連続殺人事件を巡る刑事たちの話だとわかった。・・身の毛がよだつ思いだった。脚色はされているようだが、実際にあった未解決事件だったのだ。そう思って作品を振り返ると、凄まじい映画だった。これは、とても見応えがある。何もかも間違っていたのは、鑑賞前の私だ。

未解決、本当にあった

『ザ・シークレット・サービス』

ケネディ大統領が暗殺された。これは本当のことだ。1960年代のあめりかは、本当に色々なことがあった。暗殺されたのはJ・F・ケネディだけではない。弟のロバートまでそうだった。そして、黒人代表であるキング牧師、マルコムX、メドガーエヴァース、彼らも皆暗殺されたのだ。この国をけん引するのは容易ではない。夢と混沌に溢れた国、それがこのアメリカ合衆国なのである。

そんなアメリカなら、様々な人間が息をする。主人公のフランクは、長年シークレットサービスとして務めたが、ケネディ暗殺を止められなかった。しかし、人間が前を向いて生きるためには、一度『後ろ』を向き、決着をつけなければならない時がある。彼はもう一度シークレットサービスという仕事と向き合う決意をした。

ボディガード、ケネディ暗殺

『恐怖のメロディ』

クリント・イーストウッドの監督デビュー作品。監督デビュー作というのは何かと注目が集まる。やはり、演者が一番最初に(こんな映画を作りたい)ということは、興味の対象である。『グラントリノ』や『3時11分パリ行き』、『パーフェクトワールド』、『ミリオンダラーベイビー』などの監督である彼のことだから、さぞかし奥が深い映画なのだろうと思いきや、晩年の彼から考えると意外な一作。いや、つまらないということではない。中々面白い。いや、『彼』にとっても『面白半分』でやったことだった。だが・・

狂気

『アルカトラズからの脱出』

脱獄不可能と言われたアルカトラズ刑務所から脱獄したフランク・モリスの実話を基に制作された。この刑務所があるアルカトラズ島は、昔は灯台、軍事要塞、軍事監獄、そして1963年まで連邦刑務所として使用され、ザ・ロック、監獄島とも呼ばれていた。だから今はもう違う。これは昔の話だ。昔は携帯電話もなければ、テレビは白黒。ラジオしかない時代も当然あった。セキュリティはどうだ。科学技術はどうだ。日本の網走監獄にも伝説の脱獄囚『白鳥由栄』がいるが、当時のアメリカにも、こんな男たちがいたのだった。

実話、不良、緊迫、脱出不可能(パニックルーム、大脱出、キャビン、エマワトソン)、本当にあった、未解決(消息不明のため)

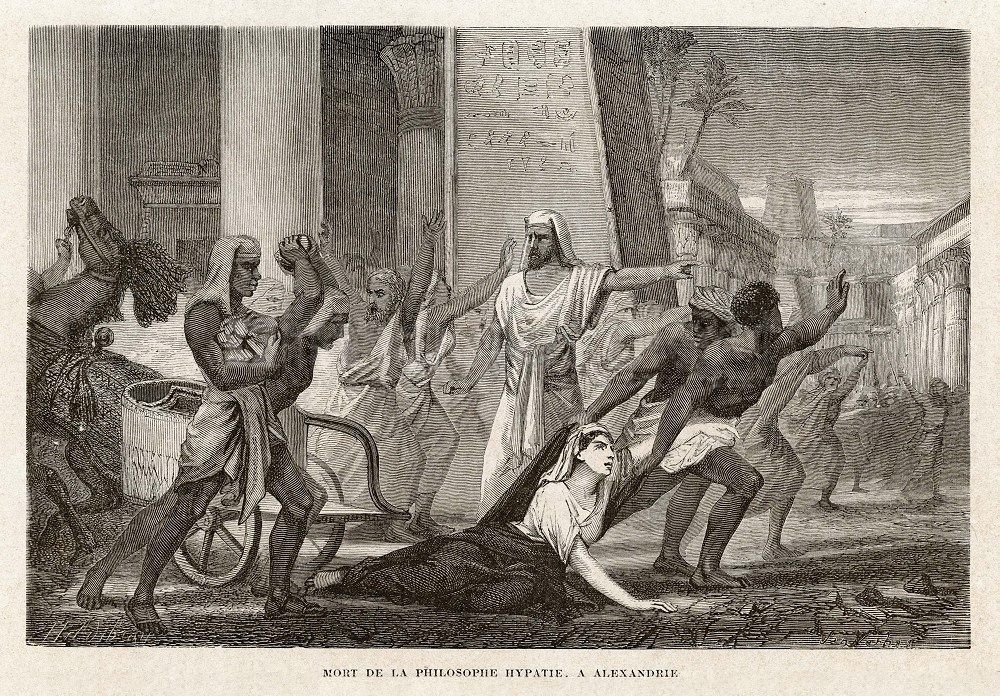

『アレクサンドリア』

391年のエジプトアレクサンドリア。キリストが亡くなってからおよそ400年後のことだ。ヒュパティアという女性の天文学者がいた。彼女はガリレオやコペルニクス同様、天動説に疑問を感じ、地動説に焦点を当てて真実を見極めようとしていた。だが、時代がまずかった。時のローマ皇帝テオドシウス1世は、キリスト教徒以外の人間を迫害し、ローマ帝国においてキリスト教の地位を絶対的なものにしようと画策。実は、これは歴史的には非常に重要なシーンだった。

下記の記事に書いた要点を見てみよう。

ローマ帝国を力づくで作った時、帝国内の『宗教観の違い』の問題はどうクリアした? | IQ. (a-inquiry.com)

カエサル等を筆頭にローマ帝国は作られました。しかし、その帝国の中には様々な国家や民族があるわけでで、そうなると当然、それぞれが持っている宗教観に違いが出てきます。帝国は無理矢理制圧して作っていくわけですが、支配下に収められた人々の『宗教(思想)』までをも完全に統一することは容易ではありません。最初は力づくでまとめていましたがそれには限界があり、どうしても帝国をまとめるために『優秀な宗教』の存在が必要でした。

そこで、必要な条件をクリアした『優秀な宗教』を探し、たどり着いたのが『キリスト教』でした。これによってキリスト教はローマ帝国の国教となり、多くの人に受け入れられ、世界宗教へと発展していったのです。

ローマ帝国に軸を置いて考えると、キリスト教というのは『救世主』だった。だが、それ以外の人々、つまり『クリスチャンではない人』、『それを強要される人』からすればこんなにもひどい扱いは無かった。私はとてもよく似た境遇で生きたから本当に気持ちがよくわかる。私も両親がクリスチャンであり、それに従えない場合は家から出ていかなければならないという強迫じみた迫害を受け、育った。

しかし、ヒュパティアのような人間にしか見えない真実がある。彼女がどうなったかは映画で観たい。一つ言えるのは、彼女が死んでから800年経ってから、彼女が見抜いたことが真実であったことが証明された。

衝撃、教訓、正義、宗教、女性

『TENET テネット』

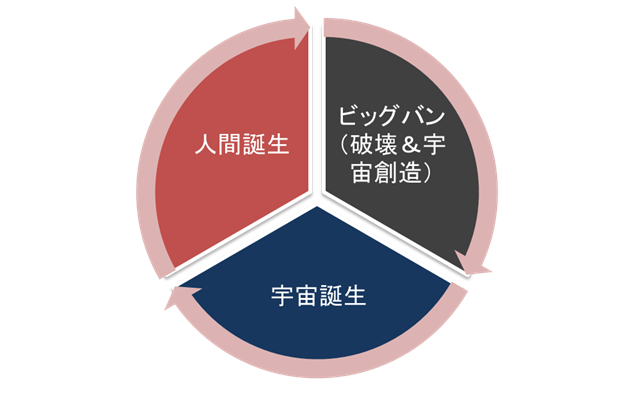

ニーチェは言った。『超人』になれと。彼の言う『超人』とは、

『永劫回帰を前向きに受け入れ、既存の価値に囚われずに新しい価値を生み出す人間』

のことである。『永劫回帰』というのは、

「時間は無限であり、物質は有限である」という前提に立ち、無限の時間の中で有限の物質を組み合わせたものが世界であるならば、現在の世界が過去に存在し、あるいは将来も再度全く同じ組み合わせから構成される可能性について示唆している。

ということ。つまり、

ビッグバン(破壊&宇宙創造)⇒宇宙が誕生⇒人間が誕生⇒ビッグバン(破壊&宇宙創造)⇒宇宙が誕生⇒人間が誕生⇒

というループを無限に繰り返すということ。

私も考えたことがある。なぜなら、人間のこの技術の進歩は、ある種感動的である。このたった20年で考えただけでも、けた違いの進歩を見せている。例えば、Windows95で感動していた死んだ父親は、この現代の技術力のすごさを知らないのだ。しかしおかしい。どう考えてもこの先に行けば行くほど、過去の人間が大きく上を見上げるべく圧倒的な技術がそこにある。だが、例えばその道の中で、タイムマシンが発明されるのであれば、その未来の人間が過去である今我々が生きている現在にやってこないことがおかしい。

タイムパトロールのような人間が過去の人間との接触を阻止しているとしても、人間である以上、何らかのミスがあるはず。そして何らかのミスがあるのであれば、それが現在に何かの『現象』として起こるが、いわゆる『心霊現象』などをそう考えたとしても、私は別にそういう現象を見たことがない。テレビ番組で観るだけだ(つまり、演出がされている)。そう考えると、明らかにこの先に待っているのは『SFで空想される発展した世界』というよりは、『虚無』と考える方が合理的である。ということは、

『人間が研鑚した技術はこの先に行けばもっともっと優れていく一方になる』

という考え方ではなく、

『おそらくどこかで一度虚無になり、リセットされる(例えば、他の銀河と衝突したり、宇宙が膨張⇒収縮というアコーディオン的な動きをして、また最初の爆発(ビッグバン)に戻る)。だから過去である現在に何も影響がない』

という考え方の方が、納得がいくのである。そう考えたとき、

(実は今の我々は、そういう無限ループを繰り返しているのではないか?)

という風に考えたのだ。つまり、人間の進歩は、タイムマシンを発明するほどの能力に達する前に、尽きてしまう。これがニーチェの言うこの『永劫回帰』の意味とほぼ同じ発想だろう。永劫回帰はキリスト教的な来世や東洋的な前世の否定であり、哲学史的な意味合いにおいては、弁証法の否定と解釈できる。

ニーチェの生まれる10年前に他界した、近代哲学の完成者、ゲオルク・ヘーゲルの言う『弁証法』とは、

『ある一つの主張(テーゼ)があれば、必ず反対意見(アンチテーゼ)が存在する。これを否定せず、お互いの良いところを取り入れて、統一(アウフヘーベン)し、新たな考えを創り出せば、一つ高い次元の知識が完成する。これを繰り返していけば、人間がいつか絶対的な真理である『絶対知』を手に入れることができる。この『絶対知』を手にするまでの一連の手法が弁証法だ。弁証法は人間の思考や進化だけではなく、自然や社会など世の中すべての進化の原理原則だ。』

ということ。だがこれはニーチェの言う『永劫回帰』が事実なのだとしたら、人間はこの『絶対知』を手に入れる前に、あるいは手に入れたとしても、またリセットされてしまうからである。

さて、ヘーゲルは『未来に行けば行くほど人間は完成に近づく』と言い、ニーチェは『いや、人間は完成する前にリセットされてそれを永久に繰り返す』と言ったわけだ。蓋然性が高そうなのはニーチェの方である。そうじゃなければ、我々が生きる時代や今までの時代を生きた人間が感じなかった違和感の説明のしようがない。ここまでがこの映画の話を押さえておくべき基礎だ。

では、人間は本当に『時間』を操る日が来るのだろうか。この映画は『メメント』のような世界観と同じだ。あの映画は『インセプション』よりもより『難解』である。いや、『難解にしている』のだ。インセプションは映画の最中に説明があった。だから我々は彼らがやっていることの仕組みがよく理解できたが、メメントではそれがない。あえてそれをしない『謎解き』のような世界観を演出しているのである。

今回はメメント寄りだ。あえて難解にしている。もっと簡単に説明しようと思えばできるが、あえてしないアプローチで新世界を切り開いているのである。プルトニウムという計り知れないエネルギーを持った物質を使った話は『BTTF』などたくさん存在するので、そのいずれとも違う形にしなければ『新境地』とはならない。また、回転ドアが他作品へのオマージュなど、そうしたいくつもの細かい要素が散りばめられている為、必然的に緻密で複雑な構成になる。

一度紐解けば『なるほど』となるのだが、一度わかってしまったら飽きてしまうのが人間だ。自分の作ったクリエイティブを少しでも長く楽しんでもらいたいと願うのは、全クリエーターの本音である。どんなに時間をかけても、どんなにお金をかけても、どんなに手間暇かけてもいずれは飽きられ、また次の新作に期待される。あえて『滞在時間』を長くするように仕掛けることで、そういうクリエーターの哀しい宿命に少しでも抗いたい。そういう健気さを感じたのは私だけだろうか。

芸術家は自分の為に創造し、エンターテイナーは人の為に創造するというが、メメントでは彼の芸術性が主張され、インセプションではエンターテイナーとしての彼が主張され、そして『インターステラー』で彼のその両面の説得力が強化され、『ダンケルク』や『ダークナイト』、『マンオブスティール』などの作品を通して壮大さに磨きをかけ、今回の作品で彼の今まで築き上げてきたことが一つの集大成となって現れたように見える。

次々と人々の期待に応えて新世界を見せてくれるノーランのことを考えていると、ふと宮崎駿のことを思い出した。彼は芸術家である。自身でも

『私は浮世離れしていていい。時代に合わせるつもりなんてないんですよ。』

と発言していて、新しい作品を打ち出しても彼は『人々が彼に求めるニーズ』を重要視せず、『自分がこの一生でクリエーターとして何を残すべきか』という『使命』に目を向けている。だから『風立ちぬ』のような『自分の好きな要素で固めたもの』を打ち出したり、次の作品でも『君たちはどう生きるか』という人類に対する啓蒙(教育的メッセージ)を主な目的とした可能性の高いものを打ち出そうとしている。

その話が出た時の彼の『ファン』のコメントはこうだ。

『俺はもう彼にラピュタやナウシカのような、自分が好きだったファンタジーの世界で楽しませてもらうことを諦めた』

宮崎駿は『天才だと思いますか?』と質問されたとき、『馬鹿』と笑ってこう言った。

『鈴木さんと二人だからやってこれたんだ。』

いくら多くの人間の欲望を煽って大金を稼いだところで、天国に金は持っていけない。大勢の人間のニーズは必ずしも正しくはなく、むしろ弱く繊細な心を持った人間は間違った方向に逸れがちである。だからこの世には宗教や法律、道徳やルールがあり、人が道を逸れないように網を張っている。

化粧はするべきなのか。ネオン街はあるべきなのか。整形はしていいのか。アインシュタインは言った。

アインシュタインは、核連鎖反応も、マッチの発明も、別に『人類の滅亡』を目的として発明されたわけではないので、その発見自体に罪はないという発言をした。この核連鎖反応を見つけたのは、人間の『探求心』と『好奇心』だ。アインシュタインの言うように、確かにそれを発見しただけでは人類は滅亡しない。しかし、それを扱う人間が恒久的に未熟である以上、探求心と好奇心は人類の滅亡を呼び起こす。『原爆の父』と言われたオッペンハイマーは、日本に原爆が使われてしまったことを悔いた。彼もそういう結果になるとは思わなかったのである。

アインシュタインは自分の生み出したエネルギーの公式で原子爆弾が作られたため、日本に来日したとき、泣いて謝ったという。また、ノーベルも自分の作ったダイナマイトが殺人に使われ、『生まれてすぐに殺された方がマシだった』と言ったという。更にライト兄弟の弟オーヴィルも、第二次世界大戦で飛行機が戦争に使われ、自分の人生を後悔したという。

私は彼ら天才たちが作りだした作品と、そのエンターテインメントに卑しくも欲求を満たされながらも、彼らの言葉や哲学、そして『真理に教育された人間の歴史』に触れ、人間の無限の浅ましさと、その対極にある真理の威厳さを思い知った。

時間、終末、孤高

『もうひとりのシェイクスピア』

この映画の冒頭には、中々信憑性の高そうな話が繰り広げられる。あの劇作家ウィリアム・シェイクスピアは『存在しなかった』というのだ。つまりこの映画は、彼の作品が別人によって書かれたとする「シェイクスピア別人説」のうち、第17代オックスフォード伯エドワード・ド・ヴィアを本当の作者とする説に基づいたフィクションである。例えば『匿名のタイガーマスク』が慈善活動をしたり、持ち主が分からない大金が見つかったり、世の中には不思議な現象が起きるものである。彼らはなぜ素性を明かさないのか。それはもちろん美学やポリシーなどという理由もあるだろう。だが、もしかしたらやむを得ない何らかの理由がある可能性もある。

それは『仮面の男』や『フロムヘル』で展開されるシナリオを見ても大きくうなづける話だ。例えば仮面の男は、フランスのバスティーユ牢獄に収監されていた「ベールで顔を覆った囚人」のことだ。彼がもし人前でマスクを取ろうとすれば、その場で殺害せよとの指示が出されていた。そのため、牢獄で世話をしていた者も囚人の素顔を知らなかった。一体なぜなのか。その伝説的逸話を考えれば、『仮面の男』のようなシナリオがあってもおかしくはないと感じるはずだ。

『フロムヘル』に登場する『切り裂きジャック』も同じことである。あの人類史上に残る奇妙な未解決事件の真犯人と真相は何だったのか。そこに残されたいくつもの証拠と当時の大英帝国の事情、あるいは貴族たちに禍々しく絡みついた傲岸不遜さとしがらみを考えれば、『フロムヘル』のようなシナリオがあってもおかしくはないと感じるはずだ。

では、シェイクスピアの場合はどうか。例えば、こういうストーリーがあったのかもしれない。

『恋に落ちたシェイクスピア』

とにかくこのシェイクスピアという男が世界に与えた影響は大きい。芝居・演劇に関わる人は皆口々に彼の作品を称賛し、作品に携わろうものなら恍惚とした表情をしてみせ、悦に入る。だが、正直彼の表現を聞いて『美しい』と感じるのはそう多くはない。関係者たちは皆そう口をそろえるのだが、私はディカプリオの『ロミオとジュリエット』を観た時、何を言っているのか全然わからなかった。私はとても論理的で読解力がある方なのだが、それでもだめだ。

ということは、彼は『芸術家』であるという一つの可能性が見えてくる。ピカソはこう言い、

あるいはこう言っている。

私が得意とするのは『真理の論理的な解読』。宇宙や医学なんかの細部を理解するような最高難易度はまだ無理だろうが、大体の難しい話はわかる。そんな私がチンプンカンプンというのだから、そこにあるのは『理解の範疇を超えているもの』となる。それはつまり、芸術なのだ。

私は徹底して『現実逃避』を嫌い、曖昧なものを盲信することに恥を覚える現実主義者だが、芸術というものは、我々の人生にそうした『窮屈な現実以外の世界』を教えてくれる、パラレルワールドへの入り口なのかもしれない。作中にも登場するエリザベス女王が演劇を好んだのは、彼女のような立場の人間が強いられた『窮屈な現実』の世界の影響があったのかもしれない。

この話は、彼をスターダムに押し上げた『ロミオとジュリエット』の誕生秘話を切り取ったものである。現実は演劇のようにはいかない。だが、せめて演劇(芸術)の世界では、自分が美しいと感じる世界に生きたい。彼の芸術を観ていると、そういう心の叫びが聞こえてくるようである。

偉人、演劇

『ベストセラー 編集者パーキンズに捧ぐ』

若くして世を去ったこのトーマス・ウルフという作家は、この時代を生きた様々な天才作家、つまり『グレートギャッツビー』などで知られるフィッツジェラルドやヘミングウェイなどが息をしたその時代にあって、

『自分たちの時代で最も才能ある人物だったかもしれない』

と言わせた知る人ぞ知る天才作家だった。だが、その天才の人生に大きく関わった人物がいる。それがこの編集者パーキンズである。彼はまさしくそのフィッツジェラルドやヘミングウェイなどの作家を見出して世に展開させた。その中の一人にこのウルフがいたのである。

編集者という地味目なポジションの話で話も地味になるかと思いきや、そうはならない。何しろ天才と、天才を見抜く男の話だ。見応えは十二分であり、個人的にもとても教訓性が高い映画だという印象で、釘付けになった。キャストの組み合わせも『レイルウェイ』、『コールドマウンテン』など他の映画を観ていれば更に面白い。誰もが知るヘミングウェイよりも天才だったかもしれない男の人生とは、一体どういうものだったのか。そして、なぜ彼がヘミングウェイよりも有名ではないのか。その辺りがこの映画の見どころである。

天災、フィッツジェラルド、偉人、実話

『天と地と』

切り取られた舞台としては日本の歴史の中でも極めて大きなイベントの一つだ。偉人や歴史のことをまとめて詳しく書いた参考書には、どの本にもこの戦いを数行のテキストで終わらせているが、戦国時代、天才的な軍略の才で越後国を統一し、甲斐国の武田信玄と名勝負を繰り広げた上杉謙信を描く。戦国時代というのは日本の歴史でも極めて大きな時代だ。622年に49歳で生涯を閉じた聖徳太子は、初めて『忍者』を使って情報を集め、政治を行った人物として知られているが、900年頃、この世界に『武士(侍)』という一種の思想を持った人間が登場した。

国司から荘園を守るために武装をはじめ、武装集団が結成される。そうして『自警団』的にこの世に登場した武装集団こそが武士だった。そして939年、平将門によってこの世界に大きく武士の名が轟く。そうして徐々に既存の大きな力に抗うように自然発生したエネルギーは、この国の根底に密かに根付いていった。

そうして1500年頃、蓄積されたエネルギーは爆発した。戦国時代である。その戦に勝ったのは織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という大本命のラインではあるが、それに匹敵する力として存在したのがこの上杉謙信と武田信玄の両者なのである。特に武田信玄の家臣団は異常に強く、『戦国最強』と言われた。もし13歳年上だった武田信玄という人物が信長と同い年で、彼が病に倒れることがなければ、彼は信長の最大の敵となっていたことは間違いないだろう。

だが、『軍神』と言われた上杉謙信も相当な実力者である。であるからして、両者が衝突した『川中島の戦い』はあまりにも注目度が高い。したがって、この映画にも俄然注目が集まるわけだ。

最初は、渡辺謙と松田優作というキャスティングだったようだが、病気などの都合でそれが叶わなかった。そしてこの二人に決まったのだが、それでもこの上杉役の榎木孝明という人物は、剣道に長けていて相当なやり手。津川雅彦の熟練の腕にも期待がかかるが、実際には残念な結果となった。いや、確かに演技に関しては申し分はない。だが、馬を使った合戦の様子がひどい。『キングダム』のCG問題もそうだが、このあたりが日本映画の限界というところである。

それだけの人物が衝突するのだから、馬を使っての彼らの戦闘シーンには、死闘が想像されるわけだ。だが実際に我々が目にするのは戦にも馬にも慣れないド素人のチャンバラごっこであり、そのクライマックスのシーン一つでこの作品の価値を著しく下げてしまっている。これが、『作中で読まれない手紙の中身まで書く』黒澤明の映画だったら、違う物になっていただろうか。

実話、偉人

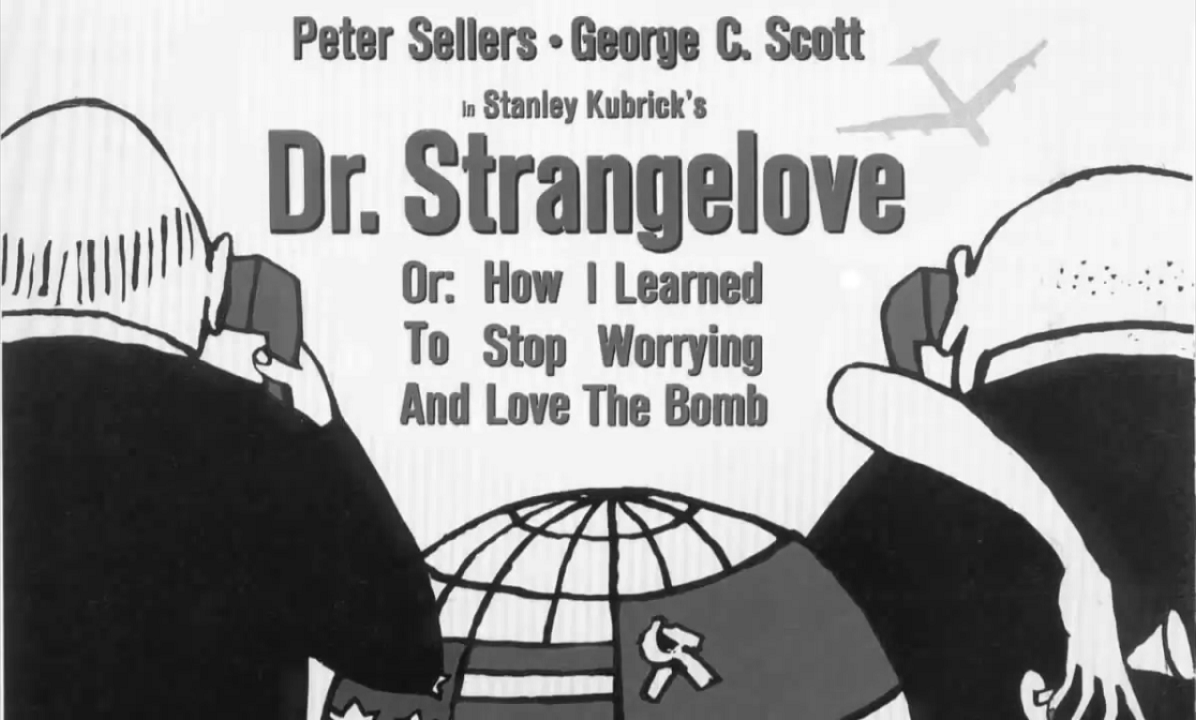

『博士の異常な愛情 または私は如何にして心配するのを止めて水爆を愛するようになったか』

この映画は『アンハッピーエンド』の傾向になるアメリカン・ニューシネマの流れの中で作られたアンハッピーエンド作品とは違って、大きな力に逆らって作られた芸術作品である。『カッコーの巣の上で』や『時計仕掛けのオレンジ』がその流れの中で出来た作品だとしたら、そこにはそこまで大きなエネルギーはいらなかったわけだ。いやもちろん無難な作品を作るよりはエネルギーを要するだろうが、流れに逆らう方が物理的に考えても難易度が高い。

だがこの作品は、『冷戦』という世界が滅びるかもしれない大きなエネルギー、その真っ只中にあって、その流れに逆らって風刺した希少な作品なのである。その意味で、キューブリックという人間はやはり稀代の鬼才映画監督である。黒澤明と互いに認め合っていたというが、『時計仕掛けのオレンジ』が流れに従って楽をした作品というわけではなく、それとは別に『アイズワイドシャット』や『フルメタルジャケット』のような世界観を作り上げるのだから、その才能と実力は確かなものだ。

アメリカの有名な映画評論家は「おそらく20世紀最高の風刺映画」と評価したらしいが、週刊風刺新聞『シャルリー・エブド』の本社にイスラム過激派テロリストが乱入して起きた『シャルリー・エブド襲撃事件』の例でみても分かるように、渦中にあって大きなエネルギーに逆らって風刺をすることは、時に命を危険にさらすことになる。

ただ、このストレンジラヴ博士のモデルには『熱核戦争論』の著者ハーマン・カーン、マンハッタン計画の参加者ジョン・フォン・ノイマン、ナチス政権下でV2ロケットを開発したヴェルナー・フォン・ブラウン、「水素爆弾の父」と呼ばれるエドワード・テラーが挙げられているわけだが、『シャルリー・エブド襲撃事件』と違うのは、ここで風刺された人物たちは、心底では本当は分かっているからだ。

『核戦争になったら地球は終わりだけど、そんなこともわかんないのか』

ムハンマドを通してイスラム教とそれを信じるムスリムの存在を否定するのとは違い、『心底ではわかっているはずのこと』をチクリと刺しただけなので、この映画を観て激昂する人というのはいないわけである。例えば登場人物のリッパー准将のモデルは、キューバ危機の際、全面核戦争を覚悟してでもキューバ空爆を行うべきだと主張したカーチス・ルメイ空軍参謀総長だが、

『トランス状態に入って高揚しているところ悪いが、冷静に落ち着いた考えた時、それは自分の死も意味するんだぞ』

として、風刺を通して諭しているので、これは『冷戦の抑止力』にも貢献していると言えよう。『トランス(高揚・盲信)⇒暴走(核爆弾の使用)⇒地球の終わり』というこの簡単な図式をこの映画を通して全体的に客観視することで、どの『部分』に問題性があり、テコ入れをするべきかが見えるようになる。

アメリカは第二次世界大戦以降から、イギリスとフランスに変わってこの世界のトップに君臨していて、それは現在進行形で続いている。両国が戦争で多大なるダメージを負い、またアメリカがこれらの国にお金を貸していたこと、そして自国が戦場とならずにノーダメージで切り抜けられたことなどが関係しているが、ソ連というのはその『アメリカ一強時代』を崩す可能性がある唯一の不安要素だった。

そのソ連からの転覆を阻止するのはいいが、「共産主義者によって既にアメリカは侵食されている」「水道水フッ化物添加はアメリカ人の体内の『エッセンス』を汚染する陰謀だ」などという過剰反応や、カーチス・ルメイのような常軌を逸した考え方は、権力に溺れた人間が陥る越権的なものである。

アメリカがトップでいるのはいい。だが、それに『執着』してしがみついた結果、この世界ごと失ってしまうような滑稽な事態に転落するようであれば、この世界にまともな人間はいない。皆『異常』だよ。この映画はトランス状態にあった当時の要人たちに、そういう視点を与えたのではないだろうか。

冷戦

『リーサルウェポン4』

やはり4まで続くとなると、連続ドラマを観ているようなマンネリ感や、ネタ切れ感もある。それは『ビバリーヒルズコップ』でも同じことだ。いつからか映画に『2、3』などとつかないで『リローデッド』とか、『リターンズ』などとつくようになったが、そうやってまるで違う作品のように展開する方が飽きない可能性がある。だが、『パトリオットゲーム』と『今そこにある危機』、『エージェント:ライアン』が同じ世界であると知らなかったように、あまりにも変わってしまうと機会損失を起こす。

その意味で、『ミッションインポッシブル』や『パイレーツオブカリビアン』、『007』などは中々工夫されている。六本木ヒルズが迷路のような作りになっているのは、『いつ来ても飽きないように』という工夫があるからだが、これらの作品も『2、3』と題打たないことによってそのマンネリ感を抑えることに成功している。

ところが、この『リーサルウェポン』に関しては近々『5』が上映予定である。この世界の22年後を描いた内容であり、そうなるとそこに期待できそうだ。『ブレードランナー』のようなものである。今、破天荒刑事というのは当時ほどニーズがないようだが、映画界のそのジャンルとして確実に歴史を残した伝説の作品の、一段落作品である。

『カッコーの巣の上で』

何かと伝説的作品として挙げられることが多いこの作品。だが、この映画を考えるのに必要なのは『アメリカン・ニューシネマ』という『流れ』である。要は、この作品単体で考えると衝撃的な作品かもしれないが、実はこの時代、ニューシネマの流れによって、『アンハッピーエンド』というのは『常識』だった。であるからして、『タクシードライバー』、『時計仕掛けのオレンジ』、『俺たちに明日はない』などもすべて同じような気配が漂うのである。そしてこの作品もその流れの一つだ。だとしたら印象が変わってしまう。

つまり、この作品がその他の作品と比べて異質で希少性があるように見えるのは、今挙げたような作品『と比べない』からだ。そう考えた時、私がこの映画を観て正直に抱いた感想は、的を射ている。他の人がこの作品をやけに高く評価するからどれほどのものかと構えたのだが、私の想像を超えることはなかったのだ。この作品がもしアメリカン・ニューシネマという『常識的な流れ』の中にある作品ではなかったのなら、きっと更に爆発力があっただろう。何しろ、川でも海でも、流れに逆らうということは常に大きなエネルギーを要するからである。

さて、それはさておいて純粋に考えたい。そうは言ったが、他のアメリカン・ニューシネマの作品と比べてもとても見応えがあるし、私の好きな映画だ。もし私に映画鑑賞の経験が少なく、またこの時代に生きていてこの映画を観ていたなら、きっと大きな衝撃を受けていただろう。それでは本題に移ろう。

古代ギリシャでは精神病は体の病気とされていた。例えば、ヒステリーは子宮の病気とされていた。そして中世ヨーロッパでは、精神病者は『神により罰を与えられた罪人』とされていた。しかし、1793年に、Ph.ピネルによって『精神病者は罪人ではなく、治療を受けるべき病人』だとわかった。

かつて『虫歯』は、歯に穴が開いたところに、何か歯に穴をあける不思議な力を仮想したり、ときには悪霊などの仕業だろうと考えていた。それに対し、アメリカ人のミラーが、ドイツのロベルト・コッホ(1843~1910年)の研究所にいて、結核やコレラのように、何かのバイ菌が虫歯をつくるのだろうと、口腔中のいろいろな菌を調べ、『化学細菌説』という理論を出したのが、虫歯に対する最初の学説である。

かつて、『ロボトミー手術』という人間の一線を超えた医療が実際に行われていた。そんな時代に刑務所から逃れるための『詐病』によって精神病院に入院した一人の男が入院してきた。最初こそ他の者は『病人らしく』彼と接していたが、次第に彼の前向きなエネルギーに影響を受け、病人のはずなのに『健常者』のように振舞うようになった。彼らは本当に隔離すべき対象なのか。そんなことを一つ頭に浮かべながら、人間の尊厳のギリギリのラインを綱渡りする彼らの動向を、我々はその男を軸にしながら伺うことになる。

男のエネルギーは大きかった。だから彼らに『人間らしさ』を与え始めた。だが、それよりも大きなエネルギーが彼らに襲い掛かったとき、物語は大きな急展開を見せた。果たして、その男と彼らに待ち受ける衝撃的な展開とは。そして、人間とは、人生とは一体なにか。

衝撃、哀愁

『俺たちニュースキャスター2』

何も考えずに観る映画もたまには必要である。というか、基本的にそういうスタンスで映画を観ている人だからこそそのコントラストで笑えるわけだ。要は、他のシリアスな映画が軸となり、『そこでは絶対に展開しない』展開の仕方をするので笑えるのである。1が面白かったのは意外性がプラスされていたからであり、2はハードルが高くなるが、なに、彼らなら超えてくれるだろう。特に想定外の豪華キャストはすごい。

『ザ・エージェント』

人間が利益を追うのは当然である。なぜならこの世界にはお金が存在し、そのお金の有無で人が死んだり、命を救えたりする。つまり、利益には人生がかかっている。そしてその人生とは往々にして個人だけではなく、その人の周囲の親密な人たちがすべて含まれるのである。ルソーの著書『人間不平等起源論』の文中にはこうある。

「人間が一人でできる仕事(中略)に専念しているかぎり、人間の本性によって可能なかぎり自由で、健康で、善良で、幸福に生き、(中略)しかし、一人の人間がほかの人間の助けを必要とし、たった一人のために二人分の蓄えをもつことが有益だと気がつくとすぐに、平等は消え去り、私有が導入され、労働が必要となり、(中略)奴隷状態と悲惨とが芽ばえ、成長するのが見られたのであった」

ルソーは、『この社会制度自体に問題がある』と意見し、その『周囲の人々』を『足枷』と考えた。確かに、ローンや養育費、食費や教育費など、ありとあらゆる自分以外の存在の支払いの為に隷属状態が発生する場合、その考え方も一理あるものとなる。

別役実は言った。

社会制度がなくても、お金がなくても、命のエネルギーの単位で考えると更に我々は自分本位である。だから人間が利益を追うのは当然である。それは、すべての人間、いや生物の本能に植えついている、生きるエネルギーなのである。

だが、それを人間の世界で忠実に追い続けると、どうも違和感を覚える人生となってしまう。妙だ。その他の生命にはない。皆、自分の利益を追って一生を生きるはずだ。それなのに、なぜか『道が逸れた』ような気がするのだ。それは一体なぜだろうか。

では、彼のケースで見てみよう。彼がその野心的な人生の途中で見つけた『見落としてはならない決定的な事実』とは一体なにか。

教訓

『レディキラーズ』

大きな報酬が得られるミッションを遂行する場合、最も留意しなければならないことは『損失回避』である。つまり、その報酬を得られたはずなのに得られなくなる。これが一番のマイナスだ。だから往々にして企業なども仕事をする時、複数の企業で提携したりして確実にミッションをこなす。当然、配当は分散されるが、それをケチると元も子もない。その場合、元々そこで得られるマージンが数十%だったのだと判断するべきである。単純に収入があるときに我々は税金などで差し引かれ、手取りが数十%になるはずだ。それと同じ考え方である。そこで納税をケチって脱税すると、得られたはずのその数十%の利益すら入らなくなる。これが最も避けるべき事態なのである。

では、彼らは今回このクライムミッションで、どれだけの利益を得られるだろうか。タイトルにあるようにこの話には『ある女性』の存在がカギを握ることになる。『女性を殺す』となれば、たとえ利益を得たとしてもリスクが高すぎて、その喜びも刹那のものとなる。では、女性にばれないようにやるか。あるいは、女性を丸め込んで仲間に入れるか。しかしこの女性は幸か不幸か、敬虔なクリスチャンだった。

『コールド・マウンテン』

南北戦争時代を切り取った映画はたくさんある。『グローリー』など直接戦場を描いた話もそうだし、『風と共に去りぬ』、『The Beguiled/ビガイルド 欲望のめざめ』や、エミリー・ディキンソンの映画のように、戦場ではない場所でその時代を生きた人達の話もそうだ。それはもちろん南北戦争だけではない。アメリカ独立戦争の時もそうだし、先住民たちとのいざこざもそう。大恐慌時代もそう。なぜこのようにアメリカ映画がいくつかの大きなイベント周辺に集中しているかというと、シンプルにアメリカの歴史が浅いからである。まだ200年ちょっとしか経っていない。だから自然とその間に起きた大きなイベントを舞台にすることが多くなるのである。

だが、このコールドマウンテンはその中でもとても見応えがあり、私がもし人に南北戦争についての映画を勧めるなら、『グローリー』とこれを勧めたいぐらいだ。特に女性ならこっちの方が感情移入しやすいだろう。まだ愛し合ってもいない、しかし確かに愛し合った二人。戦争という非情な現実に抗うように、彼女たちの間にあった確かな想いは、『純愛』へと昇華したのだ。

南北戦争、純愛、待つ、カラス

『レナードの朝』

パーキンソン病とは、手の震え・動作や歩行の困難など、運動障害を示す、進行性の神経変性疾患である。進行すると自力歩行も困難となり、車椅子や寝たきりになる場合がある。発症したら中々治らない。この世にはそういう不治の病を抱えて人生を生きている人は大勢いるのである。ただ、この世界の『常識』はそういう人々を『異質』と捉える。それには理由もある。例えば彼ら患者が『ルールを守れない』場合どうする。信号無視をしようものなら即死か、あるいはそれを避けたり、巻き添えとして命を落とす人が出てくる可能性もある。認知・自制能力が低下している人間と『ルールで固められた人間世界』で共生するのは、困難を極めるのも事実だ。

だからそういう人を隔離し、あるいは異質として分別する。それによってお互いが最低限の損害で押さえられる。倫理的な問題でジレンマのようではあるが、核兵器や強力な軍事力を持つからこそ抑止力となる事実もあるように、その矛盾したジレンマを抱えて生きるのがこの混沌とした世界を生きる際に欠かせないドーピングとなっているようだ。

それが『ドーピング』だというのは、根本解決をすれば今言った分別やジレンマは必要なくなるからである。国家も、言語も、宗教の違いも何もかもがなくなって、人が『真理』という一つの崇高な威厳に則って生きるようになれば、格差も差別もない。だが、その実態は目に見えず、理解が容易ではない。したがって、それぞれが思う『真理(神)』やルールに従って生きるしかなく、その形の違いがゆえに人々は分別され、最悪の場合は戦争をしてしまう。

ただ、映画『ヴィレッジ』を観れば『本当に分別は必要ないのか』という疑問が頭をよぎることになる。この映画では、老子の理想とした『小国寡民(しょうこくかみん)』、つまり少人数で生きることによって争いやトラブルを最小限に抑えられると考えた人々が集まって生きている。しかし、その集団に『病気の子供』が生まれてしまい、彼が精神未熟な故に、『嫉妬』から引き起こした命に係わる過ちを犯してしまうのだ。

まさに、今回の話の通りだ。結局は『異質』と判断された人間は隔離され、分別されるべきなのか。そういうことを考えながらこの映画を観ていく。

だが、我々は思い知ることになる。そうして隔離された人たちの人権を。心の声を。彼らは生きている。恋もする。我々は、レナードという人物を中心として刹那の時間『蘇った』、彼らの尊い時間に直面し、自分たちの人生の愚かさ、儚さ、そして尊さを思い知る。これは、実話である。

実話、病気、命の大切、儚い恋

『白いカラス』

カラスは黒い。だが、白いカラスも存在する。アルビノのカラスだ。だが普通は黒だ。そして黒という色は欧米では往々にして『いわく』がついている。ことの発端は奴隷ビジネスだ。1500年頃にコロンブスを筆頭としたスペイン・ポルトガル人が大航海時代を切り開き、世界各地は彼らによって『発見』された。コロンビアはコロンブスからつけられた名前であり、アメリカ大陸にいた先住民はコロンブスがそこを『インド』だと勘違いしたことから『インディオ(インディアン)』と名付けられた。

世界各地は彼らの支配下となり、植民地化された場所では先住民や奴隷たちが彼らの駒として利用された。そこにはアフリカにいた黒人たちもいた。そして世界に黒人たちが住みついた。

- ペニンスラール(宗主国生まれの白人)

- クリオーニョ(植民地生まれの白人)

- メスティーソ(白人とインディアン、インディオとの混血)

- ムラート(黒人と白人との混血)

- サンボ(黒人とインディアン、インディオとの混血)

- インディオ(先住民)

- 黒人(アフリカから連れ去れらた奴隷)

中南米は、これらの人種が入り乱れ、混血が進んでいた。しかし、やはり奴隷の血は軽く扱われ、白人が一番尊重された。この上記のとおりのピラミッドとなったのだ。かくして、この世界において例えば白人至上主義の思想が植えつくようになり、それは同時に黒人差別の思想が根付いたことを意味した。

では、本題に戻ろう。『白いカラス』とは一体何のことだろうか。

『グランド・ブダペスト・ホテル』

歴史を最近学んで記憶に新しい人間としては、一番気になるのが『財産が共産化によって国有化される』という話である。共産化ということがどういうことなのかがわかるワンシーンで、たとえその財産をめぐってどれだけの歴史とドラマが積み上げられていたとしても問答無用となる。利点もあるが、デメリットとしての残酷性のインパクトが強い。我々はこのホテルを後で振り返って、そこにとても強い哀愁を覚える。その理由の一つはいくつもの波乱に満ちたドラマを知ったからであり、そしてもう一つはもうこのホテルが幾人ものエネルギッシュでユニークな人々の人生と共に、過去の遺物だからだ。

哀愁

『ウワサの真相/ワグ・ザ・ドッグ』

これは大統領のスキャンダルから国民の目をそらすため、架空の戦争をでっち上げようとする陰のスタッフたちの奮闘を楽しむ映画である。大爆笑シーンもある。私は基本どう考えてもおかしいことを真顔でやっていると笑ってしまうのだが、この映画はそういうブラックコメディが満載で面白い。デニーロが作り笑いをしただけでもう意味深で爆笑である。ただ、もちろん単なる冗談な話ではない。こういうことは、あり得る。常に映画はそういう視点を一つ持つことを忘れてはならない。そうすればどんな冗談に見える映画でも、教訓になる。

ヒトラーは言った。

テロ、

『ニュースの天才』

これは、今から書く内容を見てもいいし、見なくても楽しめる作品である。謎解きではないから必ずしも秘密ではないが、私は知らないまま観て、その終始漂う違和感を楽しむことができたので、同じように楽しみたい人はこの後のテキストを見ない方がいいだろう。

これは、1998年に起きたアメリカの権威ある政治雑誌『ニュー・リパブリック』の記者スティーブン・グラスによる記事の捏造事件を描く実際にあった物語である。

実話

『フロムヘル』

原作自体は19世紀末に起きた「切り裂きジャック」事件を題材としていて、内容のほとんどがは厳密に史実に基づいているが、この映画版は脚色が加えられている。ジョニー・デップは同じような伝説的な事件を題材にした映画『スリーピーホロウ』にも出演していて、その翌年に公開されたことを考えると流れがあったのだろう。私は今まで観た映画を似たような作品で並べてまとめているが、やはり同じような種類の映画に同じキャストが出ていることが多い。それは、映画を観た関係者が配役を決める際にそれに影響される可能性があることを意味している。

実際に起きた事件ということで時代背景や登場人物はリアルである。ヴィクトリア女王の統治する時代に中国(清)とインドとイギリスの三国で『三角貿易』が行われ、イギリスは銀を回収する。綿織物をインドに売りつけて、代わりに阿片を中国に流して依存症にさせる。清の最高幹部がアヘン中毒になったおかげで、清がアヘンの輸入を公認するわけだ。そしてそのせいで清にあった銀がイギリスに大量に流れてしまうことになる。イギリスの作戦勝ちということである。

だが、それは歴史の断片的な表層。実際、阿片が世界の人々の生活をどのように変えたかを考えるのには、『グリーンデスティニー』、『ワンスアポンタイム・イン・アメリカ』、またあるいはこのフロムヘルなんかでもその様子をうかがうことができる。

(ここでもアヘンが出てくるか。阿片というのは中国人だけじゃなく、当時、世界の隅々にまで蔓延し、秘密裏にそれを吸う人々が続出したのだ。)

そういう発想が頭をよぎることになる。そこまで考えた時、歴史的未解決事件であるこの「切り裂きジャック」の真相とは、いかなるものだったのか。それは例えば今回の映画でまとめたような方向だったかもしれない。それは、我々がヴィクトリア女王を『大英帝国の最盛期』として歴史で学んで認識することと似ている。それはとても断片的である。しかし実際に植民地となったインドその他の国々の人生を具体的に目の当たりにしたとき、あるいはこの阿片問題などを考えた時、我々は彼女らの帝国に差す後光に禍々しさを覚えることになる。

その禍々しい後光から生まれた怪物。それが『地獄から来た(フロムヘル)』魔物だったのかもしれない。

伝説

『ラン・オールナイト』

映画というのは観てみなければわからないものだ。かつて『アンノウン』という映画を観た時私は今ほど知識がなかったので、『やっぱり知らない人が出ている方が余計な感情が入らないので面白い』という感想を書いたのを覚えている。当時の私はリーアム・ニーソンを知らなかったのだ。それはもちろん、シンドラーのリストやスターウォーズ、バットマンなどをちゃんと鑑賞していなかったことを意味する。確かに彼はブラピやディカプリオなどと比べて華があるわけではなく渋い。だが、彼を侮ってはならない。彼は出演作の大体で重鎮役を演じ、今回も面白い展開を見せてくれることになる。

監督はジャウム・コレット=セラで。彼とリーアム・ニーソンはその『アンノウン』、そして『フライト・ゲーム』『トレインミッション』と多くの作品でタッグを組んできた。『エスター』の監督でもある。どれも彼の魅力を存分に引き出していると言えるだろう。とりわけ、この作品で演じられた暗殺者ジミー・コンロンは、どの映画に登場する暗殺者と比べても、引けを取らない圧倒的強さを誇っている。

哀愁、絆

『エアフォース・ワン』

この映画のポイントは、当時アメリカ大統領機の『エアフォースワン』が非公開だったということ。しかし、ハリソン・フォードが友人であるビル・クリントンに頼んでその内容が明らかになり、それが映画化に繋がったということだ。実際に写真公開がされたのはもっと後の話だが、イラストなどから内容を緻密に再現できたという。確かに、PS、PCゲームの『レインボーシックスシージ』に登場する『大統領専用機』に瓜二つの映像が出てくる。階段から会議室の場所までそっくりだ。ゲームを知っている人はそういう楽しみ方もある。

冷戦は明けたが、2020年においてもロシアの動きは常に水面下で警戒する対象にある。そうなると、明けてから間もないこの時期はもっと怖い。戦争のように相手国に爆弾を落として力づくで鎮圧したわけではないので、ドイツのように賠償金の支払いで身動きが取れなくなるわけでもない。いつまた何をしでかすかわからない。そういう不安は共産主義への不安のど真ん中を生きた人々からすれば当然であり、黒人差別がいまだに色濃く残っているのと同じように、彼らの心底に渦巻き続けている。

では、もしソ連復活をもくろむテロリストに大統領機が乗っ取られたらどうなってしまうのか。彼らにとって『エアフォースワン』という得体のしれない存在とソ連関連のテロリストというのは興味の対象であり、映画化して注目を集めるのは気を引き締めるのに効果があっただろう。

テロ、

『ア・フュー・グッドメン』

経験と想像力がこの話の奥行きを深くする。まず、軍隊というのは理不尽な存在である。それを知りたい場合は『華氏911』や『ジャーヘッド』、『プラトーン』や『7月4日に生まれて』などの実話ベースのドキュメントや映画を観るといいだろう。多くの人がPTSDにかかる理由は、彼らの『職場』に仁義が存在しないからだ。人間の心は、真理から逸れれば逸れるほど虚無に近づく。例えば嘘をついたり、子供を殴ったりしたとき、どんなに最低な人間でも心底に心のうずきを感じる。善人なら心がかきむしられる。そうなっているのである。

だが、その『理不尽な部隊』が国を守っている現実がある。彼らが威嚇し、射殺し、斬殺することによって鎮圧し、抑止力が生まれて平和が保たれている現実もある。この裁判で戦う相手の親玉の言葉に妙な威厳があるのは、彼がそうした現実を知り尽くし、それを背負い、禍々しく歪んだその人為的に作られた別次元に棲む住人だからである。彼のセリフはアメリカ映画の名セリフベスト100において29位にランクインされている。

『おまえに真実は分からん!』

闇は正義のジャッジによって暴かれるだろう。だが、それは全容ではない。

裁判、

『レイン・メーカー』

ここで言うこの言葉の意味はネガティブである。悪徳弁護士や検事が力をつかって人間の最後の尊厳を守る神聖な場所に『雨を降らせる』。時に人間の生死が関わるこの閻魔の砦には、文字通りその者の行方が天国か地獄かを決める閻魔大王かのように、禍々しい気配が漂うものである。人間がグルになって画策すれば、捏造も隠蔽も容易である。では、そこには本当に雨しか降らないのか。『恵みの雨』は、降らないのか。

裁判

『ワールド・オブ・ライズ』

これを最初に観た時は、あまり高い評価をつけることができなかった。基本的に映画に低評価をつける人間は『自分が勝手に想像したもの』との差異を覚えて幻滅した人か、無知な人だ。私は両者であった。何という愚か者だろうか。こんなにも見ごたえのある映画を『あまり面白くない映画』として片づけていた自分は恥だ。だから私は人にも『低評価をつけるのではなく、今の自分にはわからない』と言った方がいいと常々言っているのだ。

グリーンゾーン、グアンタナモ、殉教者の気持ち。次々とあの鑑賞後に覚えたキーワードを理解できる自分を確認できる。例えば当時の私は『サラディン』という言葉が何を意味するかすら知らなかった。そして彼が登場する『キングダムオブヘブン』も、その映画でメガホンを取った人物がこの映画と同じリドリー・スコットだということも知らなかった。

映画を120%楽しむためには、歴史を学ぶことが必要だ。私は一から学んだが、別に楽しかった。人から教わるのは受け付けないから授業などでは無理だが、自分から学ぶのは楽しかった。ぜひ、自分に合った方法で歴史を学びたい。大好きな映画を最高に楽しむためだ。

衝撃

『ザ・タウン』

アメリカで最も強盗が多い街ボストン。強盗が日常茶飯事として起きることは想像できないかもしれないが、だからこそ映画になるわけだ。いや、中国やインドなどに目を向ければ実際にはもっと荒れた場所があるが、アメリカでのそれはどういう状況なのか、想像して観たい。最初に観た時はこの映画は皆がつけているように『★3』程度のものだったが、それは私が浅かったからだ。一人一人のキャラクターの一生を具体的に想像できるようになった今、混沌の街で生きる彼らの人生には、深い哀愁が漂う。

彼らがもし、違う街で生きていればどうなっていたのか。数十年前の『日本一巨大な暴力団』の幹部がテレビ番組に向かって言ったセリフにこういうものがある。

『生まれ変わったら?そりゃ坊ちゃんでしょ。そうすりゃヤクザなんかやらないで済むんだから。』

この言葉の是非や重みは知れている。だが、世に溢れているのは『知れている人間』ばかりだ。

『ウィンターズ・ボーン』

お金がない。親もいない。幼い弟と妹がいる。もし10代の女性がそんな状況に陥り、娼婦のような真似を『しない』で生きていくとしたら、一体どういう生き方を選べばいいというのだろうか。その方向は考えなかった彼女はもう一つのやむを得ない選択肢として『軍隊』を選んだ。そこである程度の報酬が期待できるからだ。

それにもしかしたら、父親は生きているかもしれない。麻薬を売って逃げたとか、怪しい話しか聞かないが、そんな親でもたった一人の親であり男手だ。ギリギリの綱渡りの生活の中、藁をもすがる気持ちで父親を捜索するが、様子がおかしい。核心へと近づけば近づくほど、周囲の人間の態度に異変が見られるのだ。一体父親の身に何が起きたのか。

哀愁

『ザ・ビーチ』

レオナルド・ディカプリオがあの『タイタニック』の後、100本以上のオファーを蹴って選んだのがこの作品。この年齢特有の体中に蔓延するエネルギーと好奇心が、当時流行した『サイケデリックトランス』というアンダーグラウンドな世界観と結合し、怪しい異彩を放っている。その要素は作中にひっそりとしか出てこないが、当時『レイブパーティ』と言えばドラッグの温床であり、彼らのような類の人々がよく散見された。果たして、彼は生きてそこを帰れるのか。

夏

『奇跡の人』

目が見えない。それだけでとんでもないことだ。我々の脳が認識している一切の事物が、その人にはすべて無縁の存在となる。本、テレビ、人の顔、花、川、山、木々、ご馳走。子供たちが楽しそうに走り回る微笑ましい光景や、大自然の圧倒的で壮大な芸術に触れ、心が動くこともないのだ。

だがこのヘレンケラーにはまだ障害がある。『耳も聞こえない』のだ。こうなるともはや、我々が持っているありとあらゆる常識や道徳、マナーや哲学といった一切の『理性』は無力である。彼女にあるのは『野性』だ。それは同じ病を持って生きた実在の女性を描いた『奇跡のひと マリーとマルグレット』の映画を観ても分かることである。

大変なのは当人だけではない。当人を『導く』ための教師もまた、壮絶な人生を強いられることになる。この二つの作品は軽はずみに見ることはできない。最低でも『4人』の人たちの壮絶な人生を覗くことになるからだ。だが、この世に存在する親も含めたすべての『教師』は、彼女たちの人生を直視しなければならない。

それで何を思うかだ。それがその人が親、そして教師に相応しいかどうかを決める試金石となる。

ヘレンケラーは言った。

実話、女性、壮絶、教育

『ドリーム』

『ライトスタッフ』を観たことがある人にとっては楽しめるポイントがいくつもある。これは『ガガーリン』、『ライトスタッフ』、『スペースウォーカー』、『アポロ13』、『ファーストマン』とセットで米ソの宇宙競争、あるいは冷戦という形で観て楽しめる映画である。だが、今回はそれらと違って女性がメイン。これらの映画を観れば分かるが、この地球最前線の職場には『黒人』も『女性』もいない。

では、それらの人々は本当にそこにいなかったのだろうか。いや、いた。それも天才級の黒人女性が最低でも3人はいて、彼女たちは『彼ら』の活躍に欠かせない存在だったのだ。この映画の原題は『Hidden figures』。意味は『隠された人物』である。

女性、実話、天才、黒人

『ライトスタッフ』

ライトスタッフの意味は『正しい資質』だ。映画全体としての意味は、『選ばれた人間』というところ。宇宙飛行士になれる人間はごくごくわずかしかいない。『アポロ計画』よりも前に存在した『マーキュリー計画(宇宙に人間を送り出す国家プロジェクト)』を題材として、アメリカ人がソ連の『スプートニク』、そして『ガガーリン』の世界初の有人宇宙飛行の成功等に急かされながら奮闘する時代を描く。

このあたりの物語はぜひセットで観たい。『ドリーム』、『ガガーリン』、『ライトスタッフ』、『アポロ13』、『ファーストマン』である。これらで直接描かれるわけではないが、私は事前情報としてこれらの計画が『米ソ冷戦』に関連しているという話を押さえていた。そうした目線で見てみると、確かに水面下で彼らは確実にそれを意識している。その詳細記事がこれだ。

抜粋してみよう。

世界の人間と経済を支配するのは誰かを見極める闘争の渦中で、共産主義ソ連と資本主義アメリカが第二次世界大戦から学んだことは、より高く飛行できる方が敵の行動を監視する優位を得て、兵器の力を制御して、ついには世界の軍事的覇権を勝ち取れるということである第三次世界大戦すなわち『冷戦』においては、ドイツのロケット工学に刺激された米・ソは地球外宇宙空間に砲台をもっとも多く保持する者が、全地球上の軍事力を制御できると考えていた。月は、まさに『永遠の』空の優位性をもたらす星だったのである。

知らなかった人は、ぜひこの目線を踏まえた上でもう一度この米ソの宇宙競争を見てみよう。

実話

『アポロ13』

現代を生きる人はこのキーワードを聞いても『古い』というイメージしかよぎらない。だが、1960年から70年代の時代を生きた人からすれば、こんなにも心が躍るキーワードはない。『アポロ計画』である。人類が初めて地球以外の惑星に行く。あの、空を見上げるといつもそこにある『月』に行こうというのだ。このあたりの物語はぜひセットで観たい。『ドリーム』、『ガガーリン』、『ライトスタッフ』、『アポロ13』、『ファーストマン』である。

果たしてアポロ13号は、月へたどり着けるのか。

実話

『ニクソン』

リチャード・ニクソン。彼ほどアメリカ史を騒がせた大統領はいない。確かにブッシュJr.は唯一パレードで卵を投げつけられた男だが、彼が『ポンコツ』ならこの男に相応しい揶揄たる言葉は『悪質』である。ベトナム戦争、ウォーターゲート事件。同じ時代にちょうど起きた公民権運動といった黒人差別の問題も、彼とは無縁ではないだろう。その意味で、確かにこの映画の主演を務めるのはアンソニー・ホプキンズしかいない。彼ほどの威厳ある俳優でなければバランスが取れない。それほど彼がしでかしたことというのは致命的なのである。

『大統領の陰謀』、『ザ・シークレットマン』、『J・エドガー』、『7月4日に生まれて』といった直接的に関係ある映画はもちろん、ベトナム戦争について悩んだ兵士たちの話を入れるなら、彼の時代に関する映画はあまりにも多い。アメリカ環境保護局(EPA)の設置、麻薬戦争を掲げた麻薬取締局 (DEA) の設置などの功績もあるが、全く色々な意味で、確かに映画のような人生を送った人間である。

また、調べると彼はあのウォルト・ディズニーなどから多くの支援を受けていたという事実が存在しているようだ。これは私の推論に過ぎないが、だとするとベトナム戦争を描いたキューブリックの名作『フルメタルジャケット』で、最後に兵士たちが不気味なまでに行進しながら歌う『ミッキーマウスマーチ』には、キューブリックによるニクソン政治への何らかのメッセージがあるのかもしれない。本人は『反戦映画ではない』と言っているらしいが。

実話

『ペリカン文書』

『義利合一』。その意味を知っている人は少ない。だが、真理である。意味は『義を守りながら利益を得よ』ということだ。孔子の教えである。つまり2500年も前からこの世に見出されている人間の真理だ。私はこれを次の一万円札の顔となる渋沢栄一の本から学んだ。彼はまさにこういう言葉を残している。

だが実際にはどうか。人間というのは『詰め込み、積み上げる』だけではだめだ。『掘る』ことが必要である。それをしない以上、この世に世界平和が実現されることは永久に来ない。そして逆にそれを全人間がするなら、その達成に極めて近づくことができる。では今回、この映画で、誰が、どんな道を踏み外したのだろうか。

正義

『ジョーブラックをよろしく』

私は基本、ファンタジーを好まない。だから私の家にある500冊の本の中に、小説や物語の類は一冊もない。しかし私は映画をこよなく愛している。映画にはファンタジーも多いしほとんどがフィクションで、ノンフィクションであってもいくつかの演出が施されているものである。

矛盾している。だから私がファンタジーが嫌いなのはこの世界に蔓延する人為的な『常識』に影響されているのであり、自律心を鍛えて人格者を目指す道にそれが存在しないからというだけだ。芸術やファンタジーに造詣が深くなくても人格者にはなれる。そういう一つの人間としての道義が、私にそういう常識人のような性格を与えているだけで、実際には心にジレンマを抱えているのである。

この映画はファンタジー要素が含まれている。現実世界ではまずあり得ないことが起こる。だから常識通りの発想で言えば、こんなもの観る価値のない現実逃避の要素の一つでしかなく、もっと他の現実的なものに目を向けた方が良さそうだ。

だがおかしい。なぜこのような常識を持つ私が、この映画によって大きく心を動かされるのだろうか。とても信じられない。現実的ではない。きっとこの彼女にもそういう常識があったことだろう。それがあるから常識ある社会人かつ大人でいられて、スマートな立ち居振る舞いができる。そこには人間としての品格が反映される。彼女は常識をよく知っている人物だからこそ、知的で品格があるように見え、高潔な存在に見えるわけだ。

それなのに、彼女は察知した。自分が愛した存在は、目の前にいる『彼と同じ姿をした人』ではなかったという、あまりにも非常識な現実を受け入れた。そのコペルニクス的転回とも言える大きなパラダイムシフトは、よほど知能指数が高い人間でなければできることではない。大抵の人は頭が真っ白になり、その直面する現実を受け入れ、整理することができない。

では、なぜ彼女はあのわずかの時間でそれができたのか。それは彼女が『彼』を心の底から愛したからである。愛という『存在』は、およそ『常識』などという人為的で脆い概念では計り知れないものだ。不可能を可能にし、人間に確信という安穏を与える。こうした愛の奇跡に触れるたびに私は、正しい方向に一歩前進する実感を持つ。ファンタジーに抵抗を持つ私の『常識的な穿った考え方』は、固守するほどの立派なものではないのだ。

純愛、孤独

『デイズ・オブ・サンダー』

私は全くレースなどに興味がないのでこの手の映画も後回しになってしまった。だが『ラッシュ』や『フォードフェラーリ』などを実際に観るとそれは単なる食わず嫌いだと理解する。実は、ボクシング経験があってもボクシングの試合を観るのも映画を観るのも抵抗がある。いくつもの経験を通して、それらの理由がすべて共通していることに気が付いた。

男は誰もが、この人生で命を使いきれるかどうかを念頭に置いている。私は8000の名言を内省したが、それで見えてきた男女の特徴に『男は階段を上ることに使命を覚え、女は踊り場でピクニックをすることに幸せを覚える』というものがある。それは脳科学を学んでみてもすべて合致した事実だ。男と女は『脳の形は同じ』でも『脳の使い方が違う』ことがわかっていて、それが男女の差異を生み出しているのである。

つまりこういうことだ。私がもしそれらを本当に軽視しているのであれば、流し見でも何でもして適当に構えればいい。だが、できないのだ。それは私が、男だからであり、男が命を賭けた戦いを観るのには、心構えがいるのである。

レース、音楽