偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

国民と一線を画して力を独占する人間は、『支配者』にはなれたとしても、『英雄』にはなれない。

ネルソン・マンデラは言った。

『支配者』というのは、『英雄』よりも器が小さい。だから支配者レベルで満足するなら、その道を選べばいいだろう。もっとも、その道も容易ではないが。しかしどの道容易ではないものを目指すなら、更なる高みを目指すべきである。どちらにせよ、独裁者が支配する国になど、私は絶対に屈するつもりはない。

中国唐中期を代表する文人、韓愈は言った。

同じ人間同士の中で、差など最初からないのだから。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。

『38の黄金律』へ

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えて見ましょう。

一般的な解釈

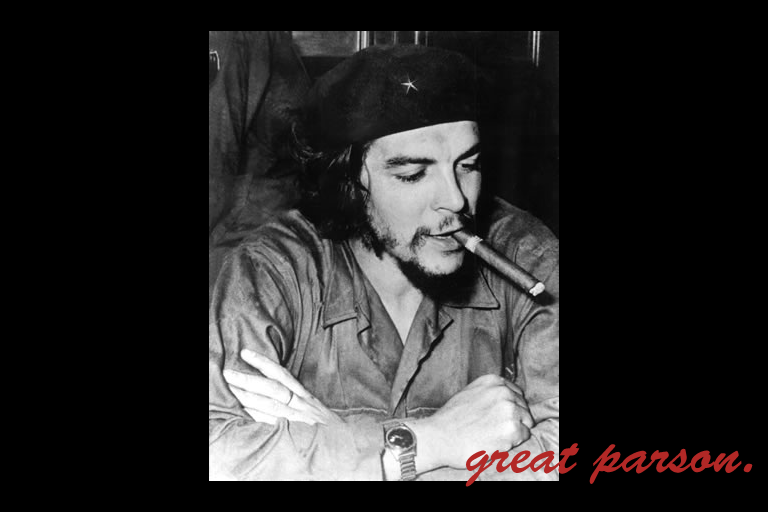

この言葉は、「リーダーや象徴的存在が、民衆から乖離した地位に安住してはならない」という倫理的・社会的な戒めを示しています。チェ・ゲバラは、キューバ革命後の政権運営や国際的活動を通して、真の英雄とは人々の中にあり続ける存在であるべきだと繰り返し語りました。この発言は、思想史的には「民衆とともにある指導者像」の再定義として、また文化論的には「偶像化批判」として読み解くことができます。道徳哲学的には、自己犠牲と連帯に根ざした公共倫理の主張と捉えることも可能です。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「自分が誰かに見られている時、その姿勢は民の目線に立っているだろうか?」という問いを読者に投げかけています。日々の判断や影響力の使い方において、他者との距離感や共感の欠如が生まれていないか――この名言は、地位や役割を持つ者ほど自らを顧みる必要があることを静かに示しています。

語義補足・翻訳注意点

この名言に含まれる「英雄」や「高い台座」は、直訳すると神話的・崇拝的なニュアンスを強く持ちすぎる恐れがあり、文脈上は「公共的象徴」「リーダー」「模範となる存在」といった準概念に近い意味を含んでいます。また「国民から遠く離れて」は物理的な距離よりも「生活感覚・感情・共苦からの乖離」を示す比喩であるため、翻訳では語義の柔軟な再構成が求められます。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の書籍・記録・メディア等で言及されていますが、現時点で一次資料(演説録、著作、書簡など)における出典は確認されていません。文脈的にはゲバラの思想全体に即した再構成・意訳の可能性があるため、厳密な引用としてではなく思想的要約として扱うべき表現です。

異訳・類似表現

-

「英雄とは、民衆の中にいるからこそ英雄たりえる」

-

「台座に立つのではなく、地に足をつけよ」

-

類似:「真のリーダーとは、民の声に耳を傾け続ける者である」──マハトマ・ガンディー