偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

父親という存在は、別にいずれ死ぬのが決まっていたわけだ。しかし、財産という存在は、最初から失うことは決まっていない。そこにあるのは『運命』と『人為』である。人は『運命』や『自然』なら受け入れられる。しかし『人為』となると、一気に話が変わってくる。

例えば、『騒音』の話だ。今、これを書いている時期は真夏であり、外ではセミが鳴いている。鳴いているセミは、全てオスだ。オスが求愛行動として、その命ある1か月の間に、命を懸けて鳴き続ける。私はそれに、深く感動を覚える。命を懸けたもののドラマは、崇高かつ感慨深いのである。だから気にならない。しかし、上の階に住む人間の『人為的な騒音』は許すことが出来ない。彼らに対しては注意したのだ。3度も。しかし、音を立てるのを止めない。

いや、厳密に言うと、7時から23時までは、どんなに音を立てても構わない。あっちも生活をして、音が鳴るのは仕方がない。だが、3度注意を受けたにもかかわらず、むしろ23時から大きな音を立てることをやめようとしないことを続けられては、私は、彼らの葬式にさえ出る気すら、失せてしまうのである。

戦や革命で命を落とすことが当たり前の時代なら、人が死ぬ背景には、その時代特有の運命的な事情があったと想定できるかもしれない。だが、それが『人為』だったとしたならば、そこには『怨恨』がまとわりつく。その相手が同じ目に合うまで、『私怨』という名の呪いが解けることはない。

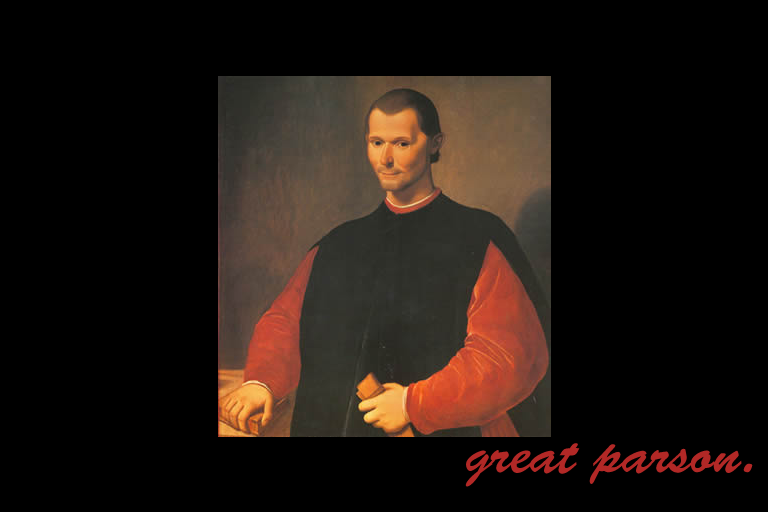

ただし、ここでマキャベリが言うのは『たとえ人の生命を奪っても』だ。そうするとやはりここには『人為的に』人間を殺すシーンが存在することになる。だとしたら同じように『遺恨』は残るだろう。その代わり、人を殺して誰もいなくなった後に財布を奪うなら、誰からも恨まれることはない。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。