偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

運営者

運営者

考察

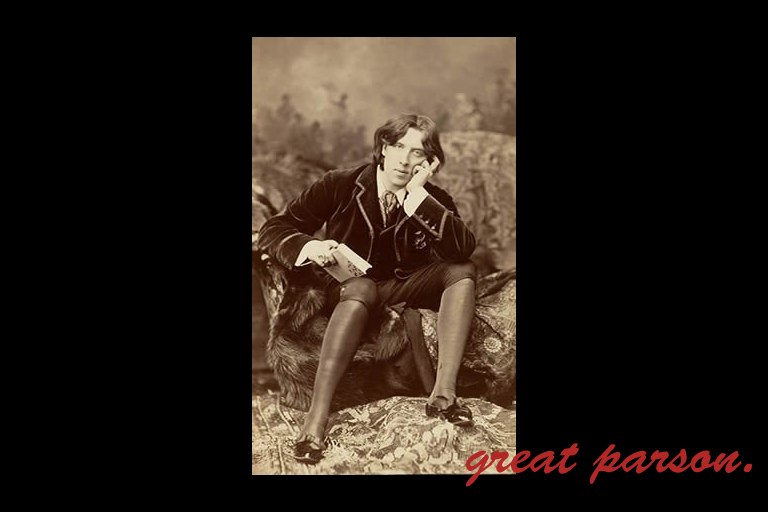

人間が往々にして陥る心理現象のことだ。青年時代は自惚れていて、自分の力を過信している。中年時代に、それを再構築し直すべく、人生を再考する。そして老年時代に、人はこの世の一切の森羅万象との別れを惜しむようになる。イギリスの作家 オールダス・ハクスリーは、死ぬ間際に人生で学んだことを想い返して、簡潔な言葉でこうまとめた。

もちろん例外はあるが、人間誰しも、人生の黄昏時には自分の人生が『良きものであった』という確信に至るものである。アメリカの詩人、ディキンソンは言った。

彼女はなぜ、『うるさい蝿の羽音』が聞こえたのだろうか。なぜ、部屋の静寂が、『いつもとは違う様相を見せた』のだろうか。権威ある脳科学者曰く、人間の脳が最後の最後まで機能するのは、何かを見て(綺麗だ)と思う機能だと言う。なんだかんだ色々あったが、最後の最後には、そんな自分が生きた人生を愛したい。そう思うことが、この儚い運命に生まれた人間の、意地なのかもしれない。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。