偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

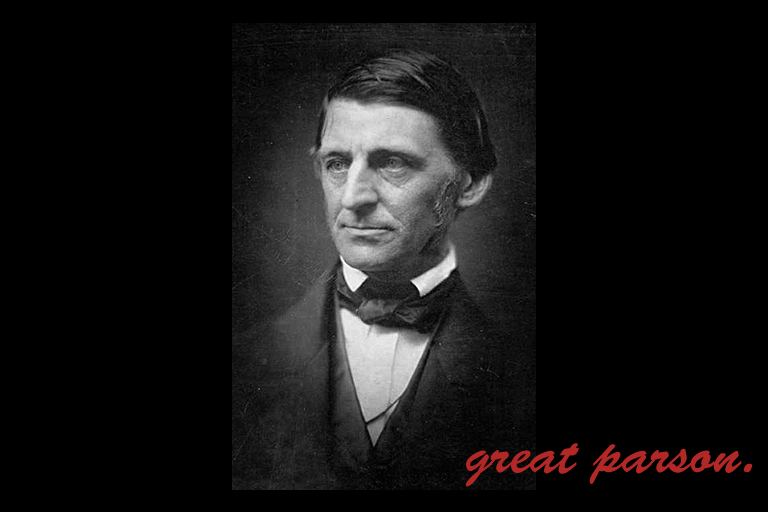

運営者

運営者

考察

まず最初に『ねばならない』という言い方をしているところがポイントだ。これがもし、最後の『善を受け取るだろう』という部分だけに繋げるために、『種を蒔けば必ず刈り取れる法則があるのだ』という言い方だと、人間本位で自分本位で、とにかく『蒔く』その行為自体に、下心が垣間見えて、無様である。

しかし、『ねばならない』として、『それがこの世の掟なのだ』という方向にし、その後に『人を殴れば自分も苦しむことになる』という、因果応報的な言い回しをしていることで、この言葉は人間本位にはならない。善い事だけではなく、悪い事も必ず返ってくるのである、ということを『戒め』ているからだ。

たとえ意味は同じようであっても、その言い回しが出来るか出来ないかで、雲泥の差が開くだろう。例えば『金の斧銀の斧』はどうだ。この話を『援用』し、『短絡的』に考えたことによって、最初の人物の真似をしてわざと斧を湖に放り込んだ人間は、それを見抜かれ、何も得ることが出来なかった。そこにあったのは『謙虚さ』という『善』ではなく、『下心』という『悪(私利私欲を正当化する自分本位な人間)』の心があったからである。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

こうして名言と向き合って一つずつ内省したその数『8000』。では、なぜ「1万」ではないのか──それは、内省の後半になるにつれ、『同じ的を射る言葉』が増えてきたからです。そして私はその浮かび上がった真理を、『38の黄金知』としてまとめました。

🧭『38の黄金律』へ

※『38の黄金律』は、有料コンテンツとしてより深い考察をお届けしています。

🔎 名言の背景にある“思想の源流”を探る

※『黄金律』以外の知的コンテンツのほとんどは無料です。