偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

偉人

偉人

運営者

運営者

考察

賭博、ギャンブルに心を奪われている人間は、常に貪欲に自らを突き動かされ、時に不正行為をしてまで勝負に勝つことさえ考えることもある。金を工面する時の方法についてもそうだ。ギャンブルの資金として金を集める時、人はろくな集め方をするものではない。つまりは、賭博やギャンブルに心を奪われたが最後、まるで、底なし沼に体半分浸かってバタバタと足を動かし、余計に沼の奥深くにハマっていくように、人間はみるみるうちに不幸への階段を滑り落ちていくことになるだろう。

ここで考えるべきなのは、いわゆるギャンブルといったわかりやすいものだけではなく、射幸心を煽る、一切の賭博的行為すべてについてだ。私自身も、『コツコツ』が大嫌いで、常に一攫千金を狙うようなギャンブラー志向があった時代があるが、その時代に、たとえ不相応な金を手に入れたとしても、それらは全てあぶく銭となって消えた。それだけではなく、それを得る過程で様々な弊害を生み出し、特定の人間の顔から笑顔が消え、心の奥底にはカビが生えていた。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。

『38の黄金律』へ

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えてみましょう。

名言提示(再掲)

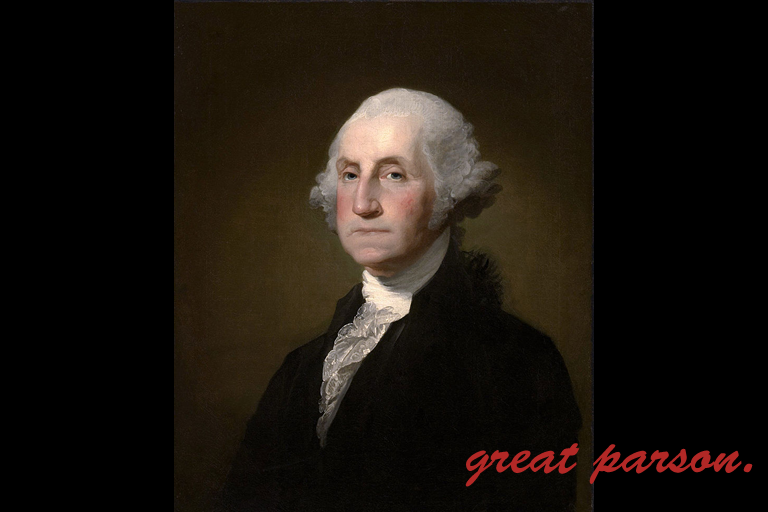

ジョージ・ワシントン『賭博は貪欲の子供であり、不正の兄弟であり、不幸の父である。』

一般的な解釈

この言葉は、「賭博という行為は、貪欲によって生まれ、不正と共に育ち、最終的には不幸を生み出す存在である」という趣旨を持っています。ジョージ・ワシントンは、18世紀の軍人・政治家として、社会の道徳的基盤と公正な秩序を重視していました。賭博は偶然や欲望に身を任せる行為であり、健全な社会や倫理的な人格形成を損なうと考えたのです。この発言は、個人の堕落だけでなく、国家や組織の腐敗とも関係すると捉えられ、道徳哲学・社会制度論的観点からも示唆に富むものです。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「自分の中に“運や欲”に頼ろうとする気持ちはないか?」という視点を与えてくれます。日々の行動や選択の中で、「短期的な快楽や一獲千金への執着が、自他を傷つけることにつながっていないか」という価値観を意識できているか――その問いかけ自体が、この言葉の核心と響き合うものと言えるでしょう。

翻訳注意・文化的留意点

この言葉に含まれる表現や語調は、直訳では意味が失われやすい可能性があります。翻訳にあたっては以下のような注意が必要です。

文化的背景:

ワシントンの時代のアメリカでは、ピューリタン的価値観が社会に強く根付いており、勤勉・節制・誠実さが理想とされていました。賭博はこれらの価値に反する行為として、道徳的非難の対象となっていました。日本語圏でも賭博には負のイメージがありますが、娯楽・文化・経済としての面も含まれるため、翻訳には文脈への慎重な配慮が必要です。

語彙の多義性:

「賭博」は gambling や wagering に相当しますが、gaming と混同すると娯楽としての意味が強調されてしまいます。また「貪欲」「不正」「不幸」は、それぞれ greed、corruption or dishonesty、misery or ruin など、やや硬質な語彙で訳される傾向があり、文体の重みを維持する訳語選定が重要です。

構文再構築:

「〜の子供であり、〜の兄弟であり、〜の父である」という比喩構造は、英語では “the child of greed, the brother of corruption, and the father of misery” などの並列的表現で保持されます。比喩の位置関係を明示しつつ、文意の強さを保つ再構成が求められます。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「賭博は貪欲に始まり、不正と結びつき、やがて人生を破壊する。」

「賭け事は貪欲から生まれ、不正と共に育ち、不幸を生む。」

思想的近似例:

「賭博に勝者はおらず、損失が形を変えるだけである。」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

「The house always wins.(賭場は常に勝つ)」── 英語圏の諺(構造は異なるが本質的警告は一致)