偉人たちの言葉に潜む『黄金律』を見抜け

偉人

偉人

運営者

運営者

考察

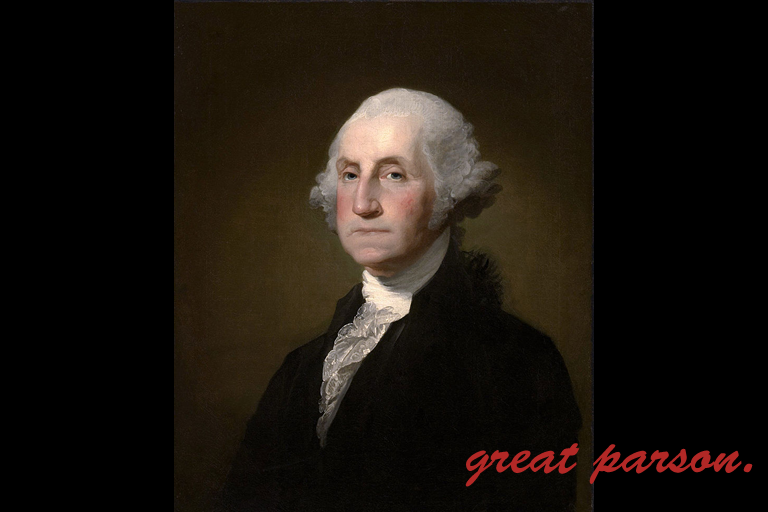

人間関係のマナーについての話だ。ジョージ・ワシントンはこうも言ったが、

『下手な言い訳をするよりも言い訳しない方がましだ。』

それと同じように、単純にこれは、人間関係における基本的な知性の話である。基本だから、別にあえてこれに逆らって相手の話を腰を折ったり、人の話題を横取りしてもいい場面はある。しかし、それは『戦略敵』に意図してそうするのがいいだけで、無意識に、『それしかできない』という選択肢の中で、そうしてしまうのであれば、それは単なる傲慢不遜な、相手の気持ちがわからない無知な人間である。

※これは運営者独自の見解です。一つの参考として解釈し、言葉と向き合い内省し、名言を自分のものにしましょう。

当サイトにある500人の偉人の8000の名言。なぜ『1万』じゃないのか。それは『内省の後半になるにつれ、同じ的を射る言葉が増えた』からです。そしてそれらの真理は、『38の黄金知』としてまとめました。人間が生きる以上未来永劫廃れることのないこの情報を、決してお見逃しなく。

『38の黄金律』へ

中立性と正確性の強化(人工知能)

※ここからは運営者である私の『言葉だけを見て内省した解釈』ではなく、人工知能ChatGPTにおいて『正確性と中立性』を軸に今回の名言を考えて見ましょう。

名言提示(再掲)

ジョージ・ワシントン『人の話の腰を折ってはいけない。人の話題を横取りしてもいけない。』

一般的な解釈

この言葉は、「他者との会話において礼節を守ることの重要性を説く」という趣旨を持っています。ジョージ・ワシントンは、18世紀アメリカの政治的混乱と建国の時代に、対話や協議を通じて秩序を築く立場にありました。このような言葉は、単なるマナーの指摘にとどまらず、民主主義社会における対話の本質を支える倫理的姿勢としても評価されます。人の言葉を遮らず、話題を尊重する姿勢は、リーダーシップや人格形成においても極めて重要な価値観とされます。

思考補助・内省喚起

この言葉は、「自分は他者の声にどれほど誠実に耳を傾けているか?」という視点を与えてくれます。日々の行動や選択の中で、「会話は奪うものではなく、共有するものである」という価値観を意識できているか――その問いかけ自体が、この言葉の核心と響き合うものと言えるでしょう。

翻訳注意・文化的留意点

この言葉に含まれる表現や語調は、直訳では意味が失われやすい可能性があります。翻訳にあたっては以下のような注意が必要です。

文化的背景:

アメリカ建国期においては、社交や会話の中での礼節が「人格の証」とされる風潮がありました。発言の機会を尊重することは、対話の平等性や政治的成熟とも結びついています。日本語圏でも類似の価値観はありますが、文脈に応じた丁寧な言い換えが必要です。

語彙の多義性:

「話の腰を折る」は英語では interrupt や cut someone off に訳されますが、日本語ほど含意が柔らかくないため、文脈によっては強い否定語として受け止められがちです。また「話題を横取りする」は hijack the conversation や shift the topic など複数の表現が存在し、語気の調整が重要です。

構文再構築:

原文は命令形に近い禁止の構造をとっています。英語では Do not interrupt others. Do not take over the conversation. のように平易な命令形が基本ですが、文調に柔らかさを持たせるには One should not interrupt… などの主語構文や受動態も検討されます。

出典・原典情報

※出典未確認

この言葉は複数の媒体や文献で紹介されていますが、一次資料(書簡・演説録等)における明確な出典は確認されていません。伝聞・再構成された可能性があります。

異訳・類似表現

異訳例:

「人の話を途中で遮ってはいけない。話題を無理に変えることも失礼だ。」

「相手が話している間は、しっかり耳を傾けることが礼儀である。」

思想的近似例:

「よき聞き手なくして、よき話し手なし。」── ※思想的共通性あり(出典未確認)

「Most people do not listen with the intent to understand; they listen with the intent to reply.」── スティーブン・R・コヴィー