女性の生理前後は睡眠不足になる?

はい。女性は『性ホルモンの影響』で眠気が強くなったり、不眠になりやすいと言えます。

- 生理・生理前=眠くなる

- 妊娠中=眠くなる

- 更年期=不眠になる

と言えます。女性は何かとホルモンバランスを崩しやすいので、そのたびに様々な体調不良を引き起こしてしまうのです。男性のみなさんは、女性のこうした性質を理解することが求められますね。

先生

先生

ハニワくん

ハニワくん

目次

記事の詳細を見ずに他の関連記事を探す

昼夜逆転・時差ボケ(概日リズム睡眠障害)の原因は体内時計?

昼夜逆転・時差ボケ(概日リズム睡眠障害)の原因は体内時計?  ペットが亡くなると眠れなくなるのは当然。それでいいのです。

ペットが亡くなると眠れなくなるのは当然。それでいいのです。  睡眠中のいびきや無呼吸は危険?原因と対策は

睡眠中のいびきや無呼吸は危険?原因と対策は  寝つきを悪くする睡眠中の足の不快感…むずむず脚症候群やこむら返りの原因とは

寝つきを悪くする睡眠中の足の不快感…むずむず脚症候群やこむら返りの原因とは  突然に居眠りしてしまう『ナルコレプシー』の原因と対策とは?

突然に居眠りしてしまう『ナルコレプシー』の原因と対策とは?

その他のカラダ系記事を見る

女性とホルモン

生理前や生理中に口臭が強くなるって本当?性ホルモンが乱れる時期の一時的な現象

生理前や生理中に口臭が強くなるって本当?性ホルモンが乱れる時期の一時的な現象

出だしはこの記事と全く同じですが、生理(月経)前後は性ホルモンが乱れがちです。したがって、様々な問題を引き起こします。下記の記事に書いたように、女性ホルモンが崩れる場面や時期はたくさんあります。

- 生理

- 妊娠

- 出産

- 更年期

- 閉経

- etc.

このタイミングに、

- 薄毛

- ワキガ

- 口臭

- うつ病

- ニキビ

等の様々な問題を引き起こしやすくなるわけですね。

生理や妊娠等のホルモンの乱れで不眠になる

ただし、この記事に書かなかった問題があります。それが『不眠、眠気』の問題です。『ササッとわかる「睡眠障害」解消法』にはこうあります。

女性は『性ホルモンの影響』で眠気が強くなったり、不眠になりやすい

若い時は女性の方が男性より眠りが深いにもかかわらず、更年期を過ぎて性ホルモンが減退してくと、不眠を訴える女性が増えてきます。疫学調査の結果を見ても、不眠を訴えるのは世界的に、高齢の女性が多いのです。また、妊娠中、強い眠気を感じたという女性は多いでしょう。これは女性ホルモンの作用によるものと考えられています。

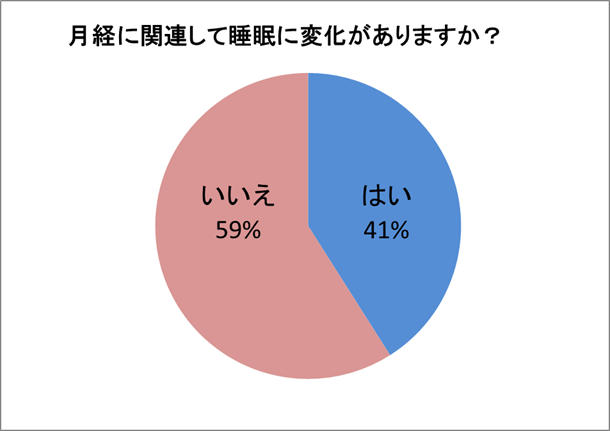

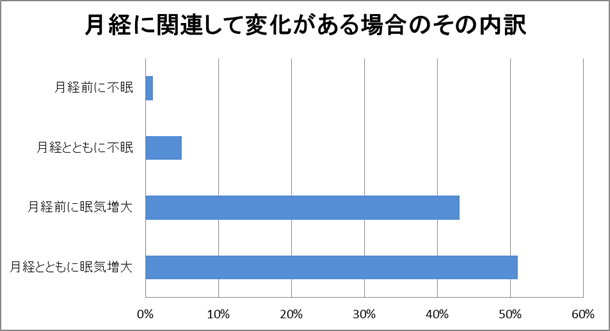

ここでは以下のようなデータをまとめています。

つまり、

| 生理・生理前 | 眠くなる |

| 更年期 | 不眠になる |

というイメージが浮かび上がります。また同じように『妊娠中』にも眠くなるとあります。ここでは、性ホルモンが何らかの影響を与えているとありますが、詳しいことはわかっていないともあります。しかし『「いつも眠いー」がなくなる快眠の3法則』にはこうあります。

生理前の眠気を解消する方法

生理が近くなると、日中眠気に襲われやすくなると訴える女性も少なくありません。眠気が強くなる理由は、排卵から月経にかけて『プロゲステロン』というホルモンが増加するためです。プロゲステロンは、深部体温を高めて黄体を形成するホルモンなので、夜の寝つきが悪くなり、朝方に下がるはずの深部体温が下がりにくくなります。そして体温がしっかり下がらないと、ぐっすり眠った感じが得られにくくなるのです。さらに、この時期に睡眠時間を延ばすことで補おうとすると、長時間眠っているのに体がだるいという状態に陥ります。

先ほどの本は『2007年』出版で、この本が『2013年』ですから、確かに新しい情報になります。ここでは、生理前や生理中に眠くなる理由は、『プロゲステロン』というホルモンが増加するためだと書いてあります。この深部体温に関しては下記の記事に書きましたが、たしかにそこにも書いたように、

熟睡に必要な体温は?睡眠の質を上げる入浴法と、冷え性に効果的な湯たんぽの使い方

熟睡に必要な体温は?睡眠の質を上げる入浴法と、冷え性に効果的な湯たんぽの使い方

『『深部体温』を下げ、『皮膚体温』を上げることで差を縮めることができ、眠気を強くすることができる。』

とあります。ですから、『プロゲステロンのせいで深部体温が高くなる』ということは、寝つきが悪くなり、熟眠感も得られなくなるということになります。そして日中という、『寝たくない時間帯』に眠くなってしまうわけですね。これを、『月経随伴睡眠障害』と言います。『お酒や薬に頼らない「必ず眠れる」技術』にはこうあります。

女性ホルモンが引き起こす『月経随伴睡眠障害』

(省略)黄体ホルモンは、睡眠にも変化を及ぼします。夜、なかなか寝付くことができず、途中で目が覚めたり、熟睡ができなくなる半面、昼間にはやたらと眠くなります。この日中の眠気が、月経随伴睡眠障害の特徴です。夜間の不眠、昼間の眠気のどちらか一つだけが現れるパターンもあります。このために、生理前だけ睡眠剤に頼ったり、家事ができないままリビングにで横になっていたり、仕事に集中できず、一日中ぼーっとしているといったことが起こります。

- 夜間の不眠

- 昼間の眠気

のどちらかが現れるとありますね。

対策は

その対策ですが、この本では、

- 軽い睡眠剤を使う

- ホルモンバランスを整える漢方薬を使う

とありますが、『起きる』ということまでコントロールすることができないという点から、それは最善の手ではないとしています。それについて先ほどの『「いつも眠いー」がなくなる快眠の3法則』では、この時期は以下の対策をとることによって、乗り越えることができるとあります。

生理前~生理中の睡眠対策

- 生理前~生理中は、朝の明るくする時間だけは一定にする

- そして二度寝、あるいは細切れの目を閉じるだけ休憩を取る

そして生理が終わったら朝昼夕の習慣で生体リズムを整えるのがいいということです。

睡眠負債に関しては以下の記事をご覧ください。仮眠する時間がある場合は、薬などに頼らないで乗り切るのが理想的です。

昼寝(仮眠)が睡眠に与える影響は?『寝だめ、食後の睡魔、睡眠負債』について

昼寝(仮眠)が睡眠に与える影響は?『寝だめ、食後の睡魔、睡眠負債』について

女性とホルモン

冷えとホルモンバランス

また、プロゲステロンは深部体温を高めると言いましたが、『「きれい」を育てる 女性ホルモン整えレッスン』にはこうあります。

冷え性は女性ホルモンの大敵

冷え性の根本は血液の循環が悪くなることですが、女性に冷え性が多い理由はいくつか考えられます。男性に比べて筋肉量が少なく脂肪が多いこと、骨盤を支える筋力が弱くゆがみやすいこと、そして女性ホルモンの働きによるものです。(中略)また、エストロゲンには熱をつくりにくい性質があるため、プロゲステロンよりもエストロゲンの分泌が増える生理期から排卵期までは低温期になります。さらにストレスも冷えを起こす原因になります。

今度はエストロゲンの分泌が増える生理期から排卵期に、女性は『冷え性』にも悩まされるわけです。冷えも女性ホルモンの乱れや、ストレスが原因で引き起こされることがあります。更にそれが女性ホルモンのバランスを崩す、という悪循環を生み出すのです。

血液の循環が悪くなる

血液の循環が悪くなる

ストレスによって自律神経が乱れ、温かい血液が作られずに冷えを起こしやすくなり、更にそれによって女性ホルモンのバランスを崩して、様々な問題を引き起こします。生理になるとイライラしますからね。

- 肌荒れ

- 体重の増減

- 不定愁訴

- 生理痛

先ほどの要素にこうした問題が加わって、気分は優れません。それだけでもリラックスできず、睡眠に影響がでます。自律神経が乱れるとそれだけでも眠れなくなりますからね。例え生理が終わっても『睡眠負債』の問題が解決しても、また違うところで『睡眠負債』が溜まってしまうことにもなりかねないのです。

更年期障害は?

更に、先ほどあった『更年期』の問題がありますよね。『疲れが確実にとれる「眠り方」のコツ』にはこうあります。

中高年女性に睡眠不満が多いワケ

中高年になると、睡眠の質が低下して熟眠感がられず、疲れがとれにくくなるのは、睡眠パターンで言うと、ノンレム睡眠の中でも『徐波睡眠』と呼ばれる深い睡眠が減るからだ。(中略)これでは、ぐっすり眠ったという満足感を得にくいのも無理はないが、じつはそうした睡眠に対する不満には男女差があり、中高年女性の方が同年代の男性より睡眠不満を訴える割合が多いことがわかっている。(中略)その理由は、どうやら女性ホルモンに関係しているようだ。更年期に入って女性ホルモンのバランスが崩れると、睡眠のリズムが崩れやすく、不眠耐性が下がってしまうためではないかと考えられている。

これについては『お酒や薬に頼らない「必ず眠れる」技術』にもありますが、それら参考文献をすべて見て、一度その原因と流れをまとめてみましょう。

先ほど、『性ホルモンが何らかの影響を与えているとありますが、詳しいことはわかっていない』とありましたが、それはもしかしたらこちらの更年期障害と睡眠の関係かもしれません。生理前、生理中の睡眠問題は、プロゲステロンが関係しているとありますが、それがあの数年の間に分かったと考えるよりは、『更年期障害の性ホルモンの乱れと不眠問題』の方が、まだよく理由が分かっていないと考えた方がいいかもしれません。

なぜかというと、あの本とは違う本、『お酒や薬に頼らない「必ず眠れる」技術』にも、この更年期と睡眠について記載してあるのですが、はっきりと『○○のせいで不眠になる』とはありません。生理前のように『プロゲステロンのせいで』という、断言がないのです。今言えることは、更年期によって性ホルモンが乱れ、不眠になることがわかっている、ということですね。

また、閉経後には睡眠時無呼吸症候群が発症することもあるようです。これについての原因はわかっていて、呼吸中枢の機能を正常に維持する働きのあるプロゲステロンが減少するからです。ですから、元々睡眠時無呼吸症候群は40代までは男性が多いのに、この更年期問題のせいで、50代からは発症数が同数になります。

先生

先生

ハニワくん

ハニワくん

- 女性は生理や妊娠等のホルモンの乱れで『月経随伴睡眠障害』となり、眠気が強くなったり、不眠になりやすい。

- 冷え性は女性ホルモンの大敵。

- 更年期に入って女性ホルモンのバランスが崩れると、睡眠のリズムが崩れやすく、不眠耐性が下がってしまう。

女性が睡眠時に気を付けること

その他にも女性向けに特化して睡眠の対策を挙げてみましょう。

ブラジャーを着けて寝ると乳がんになる?

『SLEEP 最高の脳と身体をつくる睡眠の技術』にはこうあります。

女性はブラジャーをつけずに寝る

女性の場合は、足の締め付け以上に危険な問題が潜む。恐ろしいことに、2009年の調査から、ブラジャーを付けたまま寝る女性は乳がんを発症するリスクが60%高くなることが明らかになったのだ。乳がんとブラジャーの常用に関連性があることは、いやま多くの研究で実証されている。だからといって、ブラジャーをいますぐ捨てることはないが、関連性についてきちんと認識しておく必要はある。ブラジャーをはずしたときに、背中、肩、胸などに跡が残っていれば、それはリンパの流れや循環をとどこおらせている動かぬ証拠だ。

乳がんの予防にもこのリンパ節とリンパの機能の最適化が欠かせません。ブラジャーをしたまま寝ないと胸の形が崩れる等の問題を気にする人がいますが、本は、

『しかし、絶えずブラジャーで胸を支えていると、胸そのものの支える力はいつまでたっても発達できない。これはほかのパーツについてもあてはまる。使わない部分はどんどん衰えていく。』

という説得力のある意見で、話をまとめています。ブラジャーと乳がんの関連性についてさらに詳しく知りたい人は、医療人類学者のシドニー・ロス・シンガーとソマ・グリスメイジャーの共著、『身につけるのは自殺行為』を読むといいと推奨しています。ただし、ブラジャーに関してはバストの形という問題があるので、以下の記事で更にその詳細を確認してください。

睡眠に最適な服装がパジャマである理由とは?男女別ベストパジャマの条件

睡眠に最適な服装がパジャマである理由とは?男女別ベストパジャマの条件

眠らない女性は太る?

また、『女性と短時間睡眠』についての記述もあります。『スタンフォード式最高の睡眠』にはこうあります。

眠らない女性はどんどん太る

サンディエゴ大学の調査では『短時間睡眠の女性は肥満度を表すBIM値(体格指数)が高い』、つまり太っているという報告もある。(中略)

- 眠らないと、インスリンの分泌が悪くなって血糖値が高くなり、糖尿病を招く。

- 眠らないと、食べすぎをよく抑制するレプチンというホルモンが出ず、太る。

- 眠らないと、食欲を増すグレリンというホルモンが出るため、太る。

- 眠らないと、交感神経の緊張状態が続いて高血圧になる。

- 眠らないと、精神が不安定になり、うつ病、不安障害、アルコール依存、薬物依存の発症率が高くなる。

夜明けまで起きていて、やけにたくさん食べてしまった経験が、あなたにもあるだろう。それはホルモンの働きだが、短時間睡眠が肥満や糖尿病、高血圧などの生活習慣病に直結するのは右を見れば明らかだ。

しかしこれは冒頭に『短時間睡眠の女性は肥満度を表すBIM値(体格指数)が高い』として、『女性』が主張されているからつい思い込んでしまいますが、実際には下記の記事に書いたように、

- レプチン

- グレリン

- 糖尿病

- 高血圧

- うつ病

等の問題は、決して女性に限った話ではないので、少し大げさですね。つまり、確かに短時間睡眠でそのようなことが起きるのは間違いないのですが、それは女性だけでなく、男性も同じだということです。

- 睡眠不足で『糖尿病・高血圧・動脈硬化』になるリスクが上がる?

- 夜型、睡眠不足の人は太りやすい?肥満と睡眠は関係ある?[ダイエットと睡眠]

- 睡眠不足が原因で病気になる?良質な睡眠で『癌、認知症、うつ病』等のリスクを下げよう

また下記の記事に書いたように、生まれたての赤ちゃんは一日中寝たり覚めたりを繰り返していますが、新生児は体内時計が未熟なため、外が明るい、暗い、ということとは関係なく1日が進行します。およそ生後4か月くらいからそのような外界リズムと起床・睡眠のパターンがあうようになってきます。

母親にとって、赤ん坊を育てるということは使命ですからね。赤ちゃんというのはその意味でも、何から何まで、親の助けを必要としています。この時期にもやはり不眠を覚えることになりますが、きっと母親たちは口をそろえて、

と言ってくれるでしょう。たくましいですね。父親も自分にできることをやるまでです。それぞれに与えられた仕事があるのです。

先生

先生

ハニワくん

ハニワくん

- ブラジャーを付けたまま寝る女性は乳がんを発症するリスクが60%高くなる。

- 眠らない女性はどんどん太るが、それは男性にも同じことが言える。

関連記事とSNS

他の関連記事を探す

ワキガで自殺を考える?いや、まだ『考えていない』ですね。

ワキガで自殺を考える?いや、まだ『考えていない』ですね。  脱毛・永久脱毛をするとワキガが治る?わき毛を『抜く』のはワキガの原因?『剃る』のとどう違う?

脱毛・永久脱毛をするとワキガが治る?わき毛を『抜く』のはワキガの原因?『剃る』のとどう違う?  ワキ汗を(ウェットティッシュ等で)拭くのはワキガ対策になる?

ワキ汗を(ウェットティッシュ等で)拭くのはワキガ対策になる?  ホットヨガでワキガは治る?ワキガ体質でジムに通う際は何を気を付けたらいい?

ホットヨガでワキガは治る?ワキガ体質でジムに通う際は何を気を付けたらいい?  ワキガ治療の『注射、ミラドライ、超音波、レーザー治療』を徹底解明!反転法(直視下手術法)との比較

ワキガ治療の『注射、ミラドライ、超音波、レーザー治療』を徹底解明!反転法(直視下手術法)との比較